김창일 국립민속박물관 학예연구사

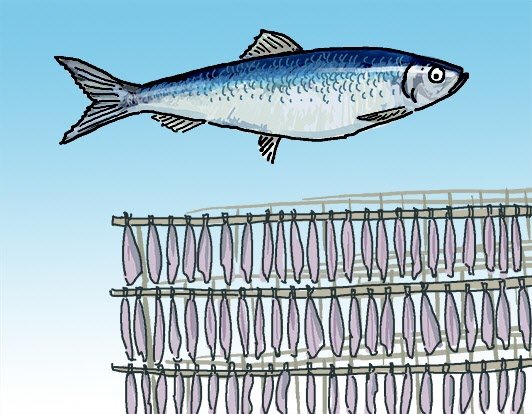

‘청어 뼈 위에 세워진 도시.’ 네덜란드 암스테르담을 설명할 때 붙는 수식어다. 북대서양은 청어 최대 서식지로 암스테르담은 청어잡이 전진기지 역할을 해왔다. 북유럽은 청어를 바다의 밀이라 부를 정도로 중요한 식량 자원이다. 그래서 네덜란드의 절임 청어, 핀란드의 훈제 청어, 스웨덴의 삭힌 청어 등 장기간 두고 먹을 수 있는 저장 방식이 발달했다.

우리도 청어의 나라였던 때가 있었다. “정월이 되면 산란하기 위해 해안을 따라 떼를 지어 회유해 오는데, 이때 수억 마리가 대열을 이뤄 바다를 덮을 지경”이라고 정약전은 자산어보에 기록했다. 난호어목지에서는 “수만 마리가 물결에 떠서 다니므로 낚시질하거나 그물질하지 않아도 잡을 수 있다”고 했다. 한반도 바다를 뒤덮을 정도로 개체 수가 많았으므로 임진왜란 때 이순신 장군은 군사들에게 청어를 잡게 해 군량미를 확보했다.

청어는 백성들에게 중요한 식량이었다. 이규경은 오주연문장전산고에서 ‘가난한 백성에게 청어가 없다면 어떻게 나물 반찬 신세를 면하랴라는 속담은 참으로 명언’이라고 했다. 청어는 비유어(肥儒魚)라고도 하는데 값싸고 맛이 있어 가난한 선비를 살찌게 하는 물고기라는 의미다. 한반도 바다 곳곳에서 잡혔기에 누어, 동어, 구구대, 고심청어, 푸주치, 눈검쟁이, 과미기, 과목이, 갈청어, 울산치, 과목숙구기 등 지역마다 부르는 이름도 다양했다.

조선의 바다 어디서나 잡히는 물고기가 청어였으나 1910년을 전후로 어장이 동해로 축소됐다. 1950년 이후 거의 잡히지 않다가 불현듯 나타나기를 반복하고 있다. 이런 현상을 플랑크톤과 연관 짓는 학자도 있다. 영국의 해양생물학자인 러셀은 플랑크톤을 조사해 청어와 정어리의 주기적 교대현상이 나타남을 발견했는데 이를 ‘러셀주기’라고 한다.

얼마 전 국립민속박물관 해양문화특별전 관람차 방문한 경북 포항시 공무원들에게 전시 해설을 한 적이 있다. 담소를 나눌 때 그들은 청어가 포항의 물고기임을 강조했다. 과메기는 원래 청어로 만들었으니 포항을 상징하는 물고기라는 논지였다. 역사적으로 근거 없는 말은 아니다. 동아일보(1931년 2월 6일자, 2월 7일자)는 “조선 청어 어획량의 70%를 포항산 청어가 차지하는데 청어 어획기에는 수많은 어선이 정박하고 수천 명의 노동자가 몰려들었다”고 적었다. 조선 팔도에 넘쳐나던 청어는 19세기 후반부터 축소돼 일제강점기에는 영일만 근해에서만 어장이 형성됐다. 포항이 과메기의 본고장이 된 이유다.

김창일 국립민속박물관 학예연구사