금융硏 분석… 기업 연체율도 상승

기업들이 금융기관에서 받은 대출액이 1900조 원에 달하는 가운데, 원금과 이자를 갚을 여력이 부족한 ‘취약 기업’의 차입금 비중이 2008년 글로벌 금융위기 당시 수준만큼 높아진 것으로 나타났다. 고금리 여파의 직격타를 맞은 건설업 등 기업대출 연체율도 1년 새 급등하면서 위기감이 고조되고 있다.

한국금융연구원이 27일 발간한 ‘위기별·산업별 비교 분석을 통한 국내 기업부채 현황과 시사점’에 따르면 지난해 말 기준 국내 금융기관의 기업대출 잔액은 1889조6000억 원으로 집계됐다. 기업대출은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산된 2019년 말부터 작년 말까지 매 분기마다 평균 10.8%씩 불어났다. 이는 코로나19 이전(2010년 3월∼2019년 말·5.3%) 대비 약 2배 높은 수준이다.

금융연구원은 이자보상비율, 차입금상환배율, 부채·유동비율 등을 고려해 상환 능력이 떨어지는 취약 기업들을 추려냈다. 그 결과 이들의 차입금 비율은 1997년 외환위기보다는 낮지만 2008년 금융위기 당시에 근접하거나 일부 상회하는 것으로 조사됐다.

4년새 567조 급증한 기업대출 39%가 부동산-건설업

새마을금고 등 비은행권 대출 많아

고금리 지속에 공사비도 치솟아

4대 은행 건설업 연체율 1년새 2배

국내 기업들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 지난해 말까지 4년간 570조 원에 달하는 대출을 추가로 받은 것으로 나타났다. 이 가운데 약 40%가 생산성이 낮은 부동산 관련 업종의 대출 증가분이었다. 고금리 지속에 공사비도 치솟아

4대 은행 건설업 연체율 1년새 2배

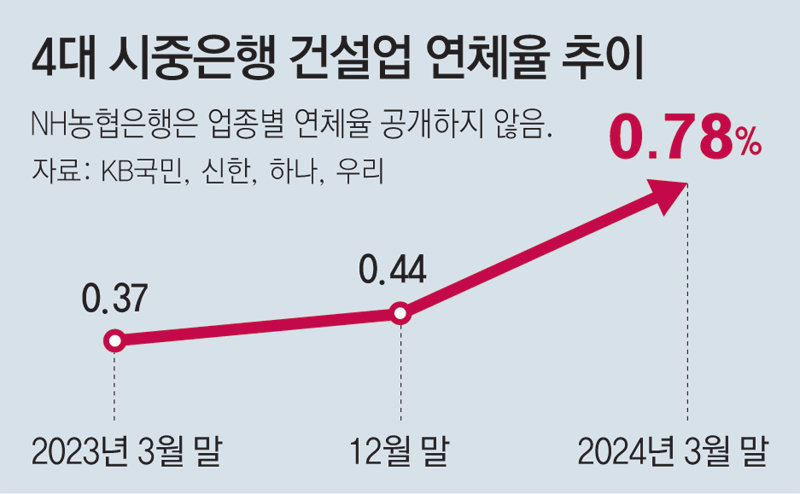

하지만 미 연방준비제도(Fed·연준)가 2022년 3월부터 고강도 긴축에 나서고 고금리 기조가 장기화되면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)을 중심으로 건설업 대출은 빠르게 부실화됐다. KB국민, 신한, 하나, 우리 등 4대 은행의 3월 말 기준 건설업 평균 연체율은 0.78%로 1년 전(0.37%)의 2.1배로 치솟았다. 신한은행(1.18%)과 하나은행(1.13%)의 경우 건설업 연체율이 1%를 넘어서기도 했다. 시중은행 관계자는 “태영건설뿐만 아니라 지방 건설사들이 일부 워크아웃(기업개선작업)에 들어가면서 부실 채권이 늘어나고 연체율이 상승한 것”이라고 설명했다.

연준의 금리 인하 시기가 늦춰지면서 부동산 PF 부실 확산 위험은 더 커졌다. 앞서 한국은행은 3월 통화신용정책보고서를 통해 “분양시장이 위축된 상황에서 고금리 지속, 공사비 상승 등의 비용 부담까지 커져 건설업 및 부동산업의 재무 위험이 확대될 가능성이 있다”고 전망한 바 있다.

금융당국이 은행권과 2금융권에 부실 채권 정리를 독려하고 있지만 업계에서는 신규 부실 채권이 더 빠르게 쌓이고 있다는 점을 우려했다. 올 1분기(1∼3월) 말 기준 5대 시중은행의 고정이하여신(3개월 이상 연체된 부실 채권) 비율은 평균 0.28%로 전년 동기 대비 0.01%포인트 상승했다. 한 은행 관계자는 “고정이하여신 비율이 3년여 만에 최고 수준이라 내부에서도 긴장을 늦추지 않고 있다”고 전했다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “이자 감면 등의 정부 대책이 잇따르고 있지만 경기 상황과 기업 경영 개선세가 뒷받침되지 않고 있다”며 “중소기업을 중심으로 연체율이나 부실 채권 비율이 상승할 수밖에 없는 상황”이라고 진단했다.

강우석 기자 wskang@donga.com