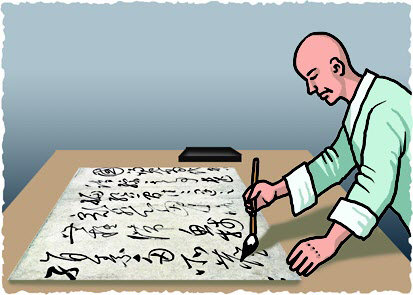

어디서 난 병풍인지, 회소(懷素) 스님의 필적이 분명하구나.

먼지 잔뜩 쌓이고 얼룩이 묻었어도, 먹의 흔적은 외려 더 선명하네.

괴석이 가을 개울을 향해 내달리는 듯, 마른 등덩굴이 노송에 걸린 듯한 글씨들.

이걸 만약 물가에 내다 놓으면, 글자 하나하나가 용으로 변할까 걱정이겠네.

(何處一屛風, 分明懷素蹤. 雖多塵色染, 猶見墨痕濃.

怪石奔秋澗, 寒藤掛古松. 若敎臨水畔, 字字恐成龍.)

―‘초서 병풍(草書屛風)’ 한악(韓偓·약 842∼923)

승려 서예가 회소, 호쾌한 성품에 술을 좋아하여 도처를 유람하며 많은 문인 사대부와 교유했고, 술에 취해 거침없이 휘갈기는 초서 즉 ‘광초(狂草·미친 듯이 흘려 쓴 초서)’의 달인으로 유명하다. 청년 시절 그가 평소 흠모해 오던 이백을 찾자 아버지뻘 되는 이백 역시 그 기질과 글씨를 아껴 둘은 망년지교(忘年之交)를 맺었고, 이백은 ‘회소의 초서가 천하 독보’라고 칭송한 장편시를 쓰기도 했다.

그 진귀하다는 회소의 초서 병풍을 우연히 접하게 된 시인은 흥분과 경이를 가누지 못한다. ‘먼지 잔뜩 쌓이고 얼룩이 묻었어도’ 대번에 회소의 필적임을 확신한 시인 역시 서예에 조예가 깊었던 셈. 글씨의 기세와 붓놀림을 ‘괴석의 낙하’ 혹은 ‘마른 등덩굴의 형상’으로 비유한 안목이 예사롭지 않다. 앞 시대 유명 서예가들이 글씨의 속도와 힘, 기세, 생명력 등을 강조하면서 쓴 비유를 시인은 회소의 글씨에 적용했다. 물가에 내놓으면 ‘글자 하나하나가 용으로 변할까 걱정’이라는 시인의 흐뭇한 상상이 흥미롭다.

이준식 성균관대 명예교수