가족들, DNA 검사 요청해도

경찰 “관련 법규 없다” 거부

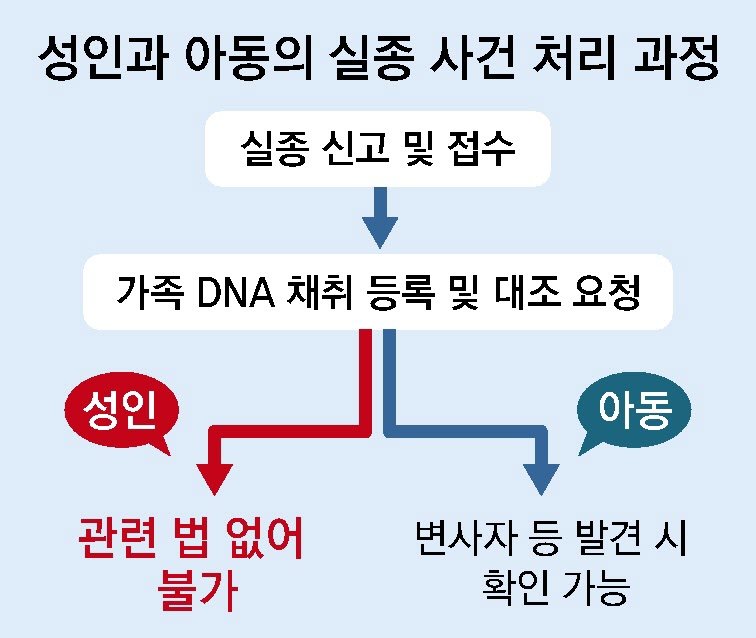

현행법으론 성인은 불가능

우리나라에서 실종된 뒤 현재까지 생사가 파악되지 않는 성인이 총 6800명을 넘는 것으로 나타났다. 25년 전 실종된 딸을 찾지 못한 채 숨진 송혜희 씨 부친의 사연이 최근 알려지면서 국내 실종 사건에 관심이 쏠리고 있다. 동아일보 취재팀이 확인한 결과 특히 성인은 실종돼도 유전자(DNA) 확인 절차의 법적, 제도적 미비점 때문에 행방을 찾기 어려운 것으로 드러났다.

2일 국회 예산결산특별위원회 소속 허성무 더불어민주당 의원실이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 6월 30일 기준 국내 실종자(성인 기준)는 총 6809명이었다. 이들은 모두 경찰에 신고가 접수됐지만 아직까지 찾지 못한 사람들이다. 이 중에는 실종된 지 20년이 넘은 사람도 1995명 있었다. 실종 기간이 10년에서 20년 사이인 사람은 1633명이었다.

폐쇄회로(CC)TV 확인 절차도 성인은 까다롭다. 성인 실종 사건의 경우 경찰이 CCTV 기록을 확인하려면 법원이 발부한 영장이 필요하다. 반면 미성년자 실종 사건에서는 영장 없이 바로 확인할 수 있다. 이 때문에 초기 대응이 중요한 실종 사건에서 피해자가 성인이라는 이유로 수사가 지체되고 있다는 우려가 나온다. 올해 4월 경기 파주시 한 호텔에서 여성 2명이 살해된 사건에서도 관련 실종 신고가 접수됐지만 경찰이 CCTV 영상을 확보하는 데만 13시간이 걸렸다.

이 같은 제도적 공백 탓에 변사자 중 신원이 확인돼 가족에게 인도된 경우는 최근 3년간 438건에 불과했다. 국과수 관계자는 “DNA 정보가 등록됐다면 10분도 안 걸려 변사자나 무연고자의 가족을 찾을 수 있다”며 “관련 법이 없으니 수사기관도 적극적으로 나설 수 없는 것이 현실”이라고 말했다.

“성인 실종자 빨리 찾을 ‘DNA 활용法’ 절실”

생사 알길 없는 실종 성인 6800명

범죄 의심돼도 단순 가출 치부 많아… 21년째 아들 찾는데 DNA 검사 퇴짜

경찰 “개인정보 유출 소송-징계 부담”… 美-獨선 DNA정보로 실종자 수사

범죄 의심돼도 단순 가출 치부 많아… 21년째 아들 찾는데 DNA 검사 퇴짜

경찰 “개인정보 유출 소송-징계 부담”… 美-獨선 DNA정보로 실종자 수사

“시신이라도 찾게 해달라.”

2003년 실종된 어머니를 20년 넘게 찾고 있는 문상진(가명·64) 씨는 동아일보 취재팀에게 “혹시 경찰이 발견한 변사자 중 어머니가 있는지 알고 싶어 DNA를 등록하려고 여러 번 부탁했지만 경찰은 받아주지 않았다”고 하소연했다. 문 씨의 어머니는 당시 광주 자택에서 서울로 가는 버스를 탄 뒤 연락이 끊겼다. 40대 초반이었던 문 씨는 이제 환갑을 넘겼지만 “하루도 빼놓지 않고 엄마 뼛가루를 만져보는 상상을 했다”며 “내가 저승에 가야 우리 엄마를 볼 수 있을까 생각했다”고 말했다.

● 관련 법 부재-처벌 부담에 경찰은 거부

21년째 행방불명인 아들을 찾고 있는 박홍림(가명·69) 씨는 20여 년 동안 전국 경찰서를 전전하며 DNA 채취 및 대조를 요청했지만 거부당했다. 박 씨의 아들은 2003년 3월 경기 양주시 자택에서 나간 뒤 실종됐다. 당시 24세였다. 아들을 찾아 헤매는 과정에서 지난해 부인까지 세상을 떠났다. 박 씨는 “아들이 죽었으면 시신이라도 보게 해달라고 20년 넘게 하늘에 빌었다”고 했다.

● 미국 독일은 DNA 정보로 실종자 찾아

해외에는 성인 실종자 관련 DNA 정보를 보관해 수사에 이용하는 국가들도 적지 않다. 미국은 1993년 ‘DNA 데이터베이스 및 정보은행법’(일명 ‘DNA법’)을 마련해 실종자 가족이 요청하면 DNA 정보를 제출받아 데이터베이스에 등록한 뒤 무연고자 등의 정보와 비교해 신속하게 소재를 파악한다. 독일과 영국도 관련 법이 있고 이에 근거한 ‘실종자 데이터 뱅크’를 운영 중이다. 신원미상의 시신이 발견되면 실종자 가족 DNA 데이터베이스와 자동으로 비교해 일치하면 유가족에게 즉시 통보한다.

우리나라에서는 성인 실종자와 가족의 DNA를 수사에 활용하기 위한 DNA법이 20, 21대 국회에서 발의됐으나 여야의 무관심 속에 제대로 논의도 되지 않고 폐기됐다. 임시근 성균관대 과학수사학과 교수는 “선진국 수사기관은 전부 DNA 정보를 적극 활용해 실종자 수색에 전념하고 있다. 우리나라도 조속히 관련 법안을 마련해 성인 실종자 가족의 눈물을 닦아줘야 한다”고 말했다.

임재혁 기자 heok@donga.com

서지원 기자 wish@donga.com