‘프로젝트’라는 말을 좋아한다. 시작점을 정의하고 주기를 부여해, 다짐을 공고히 하기 때문이다. 새로 시작한 프로젝트가 있다. 이름하여, ‘한 주 한 송이’.

김지영 스타트업 투자심사역(VC)·작가

그러다 몇 해 전 네 번째 직장에 입사하면서 난생처음 책상에 디퓨저를 들였다. “‘죽도록 사랑하지 않았기 때문에 살 만큼만 사랑했고, 내가 미치도록 그리워하지 않았기 때문에 아무도 나를 미치게 보고 싶어 하지 않았’다는 노희경 작가의 문장을 뜬금없이 되새기며, 이번엔 좀, 구애를 해보련다.”(노희경 ‘지금 사랑하지 않는 자, 모두 유죄’ 에세이 문장을 인용한 당시의 일기). 그로부터 한참이 지났고, 디퓨저는 그 효험을 다했다. 간절함은 퇴색된 지 오래였고 나는 다시, 언제든 헤어질 채비를 하는 권태로운 연인의 모습이 되어 있었다.

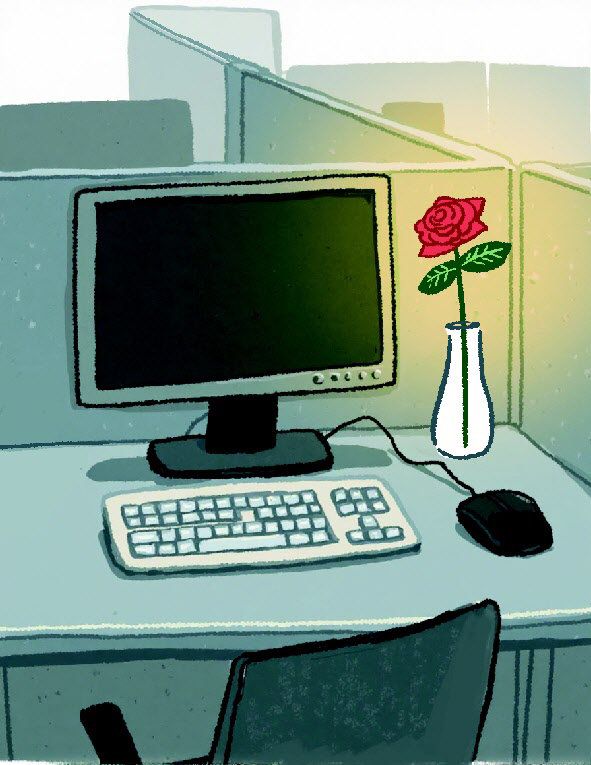

‘사람, 장소, 환대’에서 김현경은 말한다. ‘사회 안에 있는 사람들도 그들의 자리가 조건부로 주어지는 한, 환대의 문제를 겪는다’고. 조건부가 아닐 수 없는 ‘회사’라는 공간에 고작 꽃 한 송이를 들였을 뿐인데 비로소 나는 스스로 환대한다. 내게 주어진 팔 한 폭 남짓한 세계의 스쳐 지나가는 객이 아닌 주인이 되고, 언제든 헤어질 채비를 하는 연인이 아닌 신실한 동반자가 된다. 고작 꽃 한 송이 들였을 뿐인데 수단으로서만 존재하던 공간에 전에 없는 애정이 깃든다.

그날부터 가능한 한 매주 월요일, 운동을 마치고 돌아오는 길에 꽃 한 송이씩을 사 오기로 했다. 정기 배송 서비스를 이용할 수도 있지만 그만두었다. 여태껏 관심 없던 꽃의 면면을 직접 들여다보고 이름을 묻고 품에 안고 오는 일련의 과정을 수행처럼 거치고 싶었다. 마치 거기까지가 운동의 완성인 것처럼. 그리하여 시작된 ‘꽃알못’의 ‘한 주 한 송이’ 프로젝트. 단돈 1만 원의 행복.

거베라, 마리골드, 칼라, 장미, 용담초, 프리지어…. 휴대전화에 꽃 사진이 쌓일수록 아는 꽃 이름도 늘어간다. 삶을 풍요롭게 할 좋은 습관 하나를 이렇게 또 수집한다.

김지영 스타트업 투자심사역(VC)·작가