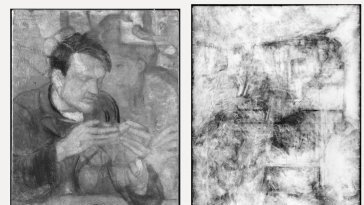

얼마 전 고미술품 위조사건과 천경자 화백의 그림에 대한 위조 시비는 정신문화의 결정체인 예술작품에 대한 믿음과 신의마저 흔들어 놓았다. 순수한 예술품을 위조하는 행위는 예술가들의 혼을 박탈하고, 결코 금전으로는 바꿀 수 없는 예술가들의 처절한 노력을 훔치는 일이나 다름이 없다. 가령 이중섭처럼 가혹한 가난 속에서 창조한 그 값진 예술 작품이 가짜가 되고, 모조품이 진품으로 둔갑하게 된다면 얼마나 슬프게 될까. 이같은 일들이 뿌리뽑히지 않고 암암리에 상습화한다면 누가 밤잠을 자지 않고 고된 작품 활동을 하려고 할까.

유난히 우리 사회에서 예술품 위조와 관련된 잡음이 끊이지 않는 이유는 매슈 아놀드가 말한 ‘필리스틴’처럼 무지한 졸부들이 예술품의 진정한 가치를 이해하지 못하면서 과시적이거나 투기적인 목적으로 값비싼 그림을 주저없이 구입하는 데서 비롯됐다고 분석할 수 있다.

‘기계복제 시대’를 맞아 발터 벤야민이 판화 보급의 필요성과 유용성을 강조한 것처럼, 순수하지 않은 목적에서 진품을 가질 욕심을 버리고 대중적인 눈으로는 진품이나 다름없는 판화를 갖는 것으로 만족하는 사회 분위기가 필요할 것이다. 모조품을 진품으로 알고 소유하는 위선보다 판화를 판화로 알고 즐길 수 있다면 얼마나 행복한 일이 될까.

선진국에서는 공공미술관과 관련이 없는 사람이 엄청나게 값비싼 그림을 소유하는 경우가 흔치 않다. 개인이 귀중한 미술품을 가졌다고 하더라도 그것을 벽장속에 감추어 사장시키지 않고, 미술관에 기증해 많은 사람들이 볼 수 있도록 한다. 워싱턴 국립미술관에 가보라. 대부분의 미술품이 기증된 것이고, 그 아래 기증자들의 이름들이 수없이 빛나고 있는 것을 발견할 수 있을 것이다. 5000년의 역사를 가졌다는 한국의 국립미술관은 어떠한가. 그곳에서는 선진국에서처럼 독지가들이 소장했다가 기증한 미술품을 찾아보기란 지극히 어렵다. 만일 서구처럼 미술품 소장자들이 소유하고 있는 미술품을 사회에 기증할 수 있는 문화가 정착될 수만 있다면, 파리의 ‘모네 미술관’이나 ‘로댕 미술관’처럼 서울에도 이중섭과 박수근 미술관이 탄생할 수 있을 것이며, 그곳을 찾는 많은 내외국인들에게 한국인의 위대한 예술정신을 보게 할 수 있을 것이다.

새 천년을 맞이하는 우리는 더 늦기 전에 후손들을 위해 귀중한 예술품이 졸부들의 허영과 치부의 수단이 되는 길을 막아야 할 것이다. 정직과 성실, 그리고 조화와 희생의 정신이 없다면 결코 문화민족이라고 말할 수 없다. 존 듀이는 ‘야만인이 야만인이며 문명인이 문명인인 것은 그의 태생에서 오는 것이 아니라 그가 참여하는 문화에 의한 것이다. 이 문화의 궁극적인 척도가 되는 것은 그곳에서 번영하는 예술이다’라고 말했다.

이태동<문학평론가·서강대 교수>

김유준의 재팬무비 >

-

동아리

구독

-

김선미의 시크릿가든

구독 175

-

사설

구독 780

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김유준의 재팬무비]멋진 캐릭터만 만들면 만사형통](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)