요즈음 우리는 집안에 앉아서도 온갖 산해진미를 맛볼 수 있는 풍요의 시대를 살아간다. 그래서 구석기시대나 신석기시대에 살았던 먼 조상들보다 현재의 우리가 더 많은 종류의 음식을 향유하고 있다고 생각하기도 한다.

그러나 미국의 저명한 식물학자인 찰스 B 헤이저 2세가 민족생태학의 관점에서 쓴 이 책을 읽어보면 반드시 그렇지만은 않다는 생각을 하게 된다.

우리의 식탁에 올라와 있는 대부분의 먹을거리들은 인간이 인공적으로 재배하거나 가축화하면서 단순화의 길을 걸었다. 특히 최근 생물학자들의 유전자 조작에 의한 품종 개량작업은 유전자의 다양성을 잃어버리게 하는 원인이 될 수도 있다.

가령 녹색혁명을 통해 밀과 쌀의 신품종이 널리 채택되면서 과거의 것들이 사라지고 있는 중이다. 비록 과거의 품종들이 새로운 것들보다 생산성이 낮을지는 몰라도 그것들이 미래에 매우 유익한 자원으로 쓰일 수 있다는 점을 저자는 강조한다.

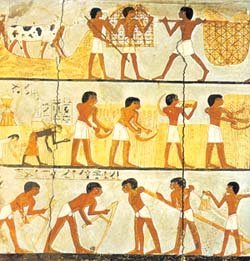

이런 면에서 저자가 차근차근 밝히고 있는 먹을거리의 역사는 단순한 흥미거리 이상이다. 야생 상태에 있던 동식물을 인류가 하나하나 품 속으로 맞이하는 과정은 곧 문명의 발생과 연결되어 있다고 저자는 생각한다.

특히 저자는 씨앗식물을 생명의 근원이라고 추켜세운다. 씨앗식물을 재배하는 기술은 수확물 중에서 품종이 좋은 것을 선택해 보존하고, 그것을 적절한 때에 다시 심는 데 있다. 벼 밀 보리 옥수수 귀리 호밀 수수 등의 씨앗식물은 재배가 이루어진 이후 오늘날까지 인간이 육체활동을 하는 데 필요한 칼로리의 50% 이상을 담당해왔다.

안정적인 곡물의 생산은 문명을 만드는 기초가 되었다. 메소포타미아 지역에서는 밀과 보리가, 동아시아와 인도에서는 쌀이, 아즈텍과 마야에서는 옥수수가 문명이 진보하는 데 도움이 되었다. 아울러 계절의 변화와 함께 씨앗심기와 추수가 이루어지면서 민족마다 다른 세시풍속과 종교적 관념도 구체적으로 드러났다.

이같이 이 책은 먹을거리에 대한 정보만을 제공하는 데 그치지 않는다. 그것을 통해 인류의 과거와 현재, 그리고 미래를 고민하게 만든다. 특히 기근은 가난의 문제이며, 이것을 해결하기 위해서는 세계 각국이 자국의 생태학적 원칙들을 제대로 이해해야 한다는 주장은 오늘날 기근과 풍요로 대비되는 한반도 상황에도 시사하는 점이 많다.

그러나 미국인을 독자로 생각하고 쓴 책이기 때문에 우리의 현실과 어울리지 않는 내용이 곳곳에 보인다. 그리고 근동·극동과 같은 서구 중심적인 표현이 예리한 독자의 눈을 거슬린다. 특히 잘못 붙여진 한국어 제목은 원저에 담긴 저자의 정신을 전혀 알아차리지 못하게 하는 잘못을 범하고 있다.

주영하(세종대 겸임교수·음식인류학)

패션 단신 >

-

이헌재의 인생홈런

구독

-

오늘의 운세

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[패션단신]'달맞이' 가족용 생활한복 세트 선보여](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[사설]美 국방 차관에 ‘주한미군 인질론자’… 韓 입장 적극 반영해야](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130710471.1.thumb.jpg)