그가 예술감독으로 있는 현대무용단 ‘화이트 오크 댄스 프로젝트’가 9일부터 11일까지 서울 역삼동 LG아트센터에서 첫 내한공연을 가졌다. ‘댄스 프로젝트’라는 단어는 무용단을 가리키는 새로운 유행어다. 춤 이외의 매체를 작품에 크게 반영하거나 또는 스스로를 실험적인 무용으로 몰아가고 싶다는 의지의 표명이다.

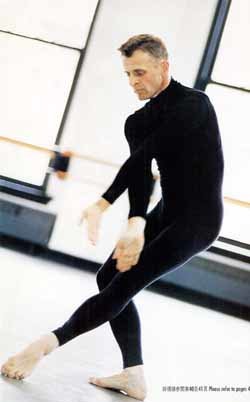

하지만 ‘돈키호테’같은 클래식 발레에서 열연했던 그가 과연 현대무용가로 변신할 수 있을 지, 그 변화의 폭은 어느 정도일지가 관심거리였다.

다섯 개의 소품으로 꾸며진 첫날 레퍼토리의 안무자들은 모두 쟁쟁한 인물이다. 덕분에 바리시니코프도 안무의 중압감 대신 춤추는 즐거움을 택할 수 있었던 것으로 보인다.

존 제스퍼스와 데이빗 고든이 각각 안무한 ‘매듭을 풀고’와 ‘리허설을 즐기며’는 ‘모든 동작은 춤이다’ ‘공연의 시작과 끝은 없다’ 등 극단적인 포스트 모더니즘 무용론의 실체였다. 반복적인 불협화음에 맞춰 단순해 보이는 동작들을 나열하다 슬그머니 끝낸 ‘매듭∼’은 현대 무용이 어디에 이르렀는가를 보여주는 견본품이었다.

줄거리는 물론 감정조차 담지 않았고 기존의 춤 동작도 사용하지 않겠다는 안무가의 의도가 엿보였다. 실제 춤의 내용은 팔이나 몸통의 꼬임과 풀림, 걷기와 흔들기같은 단순하고 반복적인 동작의 연속이었다.

무대 뒤 풍경을 담은 ‘리허설∼’도 자연스러움을 강조했던 과거의 실험무용가들이 발견해낸 소재였다.

한편 마크 모리스가 안무한 ‘과오’와 ‘논쟁’은 발레 특유의 동작과 바리시니코프의 유머를 담은 작품이었다. 포스트 모던 안무자로 알려진 루신다 차일즈의 ‘콘체르토’도 회전과 도약이 많고, 규칙성이 강해 발레의 피날레 같은 인상을 남겼다.

결론적으로 이번 무대는 현대무용을 사모하는 한 발레 댄서(바리시니코프)가 실험성과 극적 친밀감을 적절히 융화시킨 프로젝트였다. 발레와 현대무용에서 각각 아쉬움으로 지적돼온 세련미와 충분한 설명을 보충하면서 두 장르 사이에 벌어진 ‘백년간의 춤 전쟁’을 화해시키는 듯 했다.

바리시니코프의 ‘발레’를 보기 위해 찾아온 관객에게는 다소 충격적이었지만 한편으로는 좋은 공부가 된 무대였다.

문애령(무용평론가)

조기유학-어학연수 >

-

후벼파는 한마디

구독

-

광화문에서

구독

-

정용관 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[신나는 공부]미국 교직원 자격증 강사가 직접 지도 ‘필리핀 집중 영어몰입캠프’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/04/23/45729755.2.jpg)