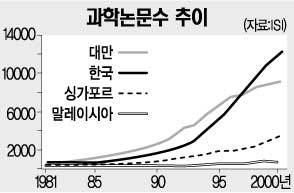

그리고 “일본을 포함한 아시아는 앞으로도 약진해 10년 후의 비율은 북미 및 유럽과 거의 대등해지고, 그 10년 후에는 하이 임팩트논문(분야별로 1년간의 인용수가 많은 200편의 논문)에서도 대등해질 것”이라고 예측했다.

지난번 도쿄(東京)대 야스다(安田)강당에서 열린 도네가와 스스무(利根川進)의 강연을 들으러 갔다. 역시 저명한 노벨상 수상자인 때문인지 넓은 강당인데도 청중은 넘쳐났다. 강연에서 특히 흥미가 깊었던 것은 그가 노벨상을 받게 된 연구과제에 조우하게 되는 에피소드다.

그는 교토(京都)대를 거쳐 미국 캘리포니아대(샌디에이고)에서 박사학위를 받고, 현지의 소크(SALK)연구소에서 2년 정도 연구생활을 했다. 일본으로 귀국하려 했지만 자리가 없어 캐나다의 작은 대학으로 가기로 했다. 그런데 그 때 스위스를 방문중이던 소크연구소 소장으로부터 운명적인 한 통의 편지를 받았다. 스위스 바젤 면역학연구소에 연구원 자리가 있는데 어떠냐는 내용이었다. 그는 자신의 전공인 분자생물학과 면역학의 연구영역이 너무나 달라 별로 내키지 않았다고 한다. 그러나 소장의 강력한 권유로 결국 스위스로 건너갔다.

연구소에서의 첫 1년은 전문분야인 분자생물학을 연구했지만 동료들과의 교류를 통해 면역학 최대의 수수께끼를 알게 됐다. 그것은 ‘신의 영역’이라고 불렸다. 간단히 말하면 인간의 유전자는 한정돼 있는데 체내로 들어오는 무한대의 항원(抗原)에 대응하는 항체(抗體)는 도대체 어떻게 만들어지느냐는 것이었다. 하나의 항체를 만드는 세포는 한 종류의 항체밖에 만들지 못한다는 것이 알려져 있었으므로 아무리 생각해도 유전자의 수가 모자란다는 것이었다.

도네가와씨는 자신의 전문인 분자생물학으로 그 수수께끼에 접근할 수 있지 않을까 직감하고 2년째의 연구테마로 그것을 선택했다. 실로 ‘신의 영역’에 도전한 것이다. 그러나 연구소는 그를 해고해 버렸다. 소장은 문외한이 면역학의 최대 난제에 돈키호테처럼 도전하는 것은 무의미하다고 생각했던 것이다.

도네가와씨의 특이한 점은 ‘소장의 평가가 틀렸다’며 그대로 연구소에 눌러앉은 것이다. 당연히 급료는 나오지 않았다. 그는 결국 거기서 항체세포를 만드는 유전자 자체가 진화한다는 사실을 규명함으로써 면역학 최대의 수수께끼를 풀었다. 그는 이 연구로 1987년 노벨의학생리학상을 받았다. 48세였다.

역사에 가정(假定)은 없다지만, 만약 그가 일본에 자리가 있어 귀국했다면, 소장의 권유를 뿌리치고 캐나다의 대학에 취직했다면, 해고를 선선히 받아들이고 바젤면역학연구소를 떠났다면…. 나는 강연을 들으면서 인생의 불가사의를 느꼈다. 그의 행운은 바젤 연구소의 동료들과 대화하는 과정에서 ‘신의 영역’이라는 연구과제를 발견한 것이다.

일본의 교육현장에는 도네가와씨가 보여줬던, 어려우면 어려울수록 분발하는 ‘챌린지(도전) 정신’, 난제에 대응할 수 있는 ‘지식의 축적’, 목이 잘려도 꼼짝하지 않을 정도의 ‘과제에 대한 집착’이라는 3개의 덕목을 갖춘 인재가 점점 줄어들고 있다는 느낌이 든다. 게다가 재정난으로 인해 도네가와씨가 머물던 캘리포니아대학, 소크 연구소, 스위스 바젤면역학연구소, MIT 등과 같이 매력적인 연구환경을 제공하는 것도 힘들어졌다.

한국의 경우는 어떤가. 아시아지역의 연구가 개화하고 있는 지금, 그것을 지탱해주는 과학교육과 연구환경에 대해서는 정부간, 대학간, 연구자간의 건설적인 한일협력이 필요하지 않을까.

연예계 x파일 : 반응 : 연예계 >

-

광화문에서

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개