산새의 지저귐을 들으며 잠을 깬다. 개울물의 하얀 포말에 얼굴을 적신 뒤, 안개 자욱한 숲의 향내를 가슴 깊이 들여마신다. 그리고 걷는 거다. 한 굽이를 지날 때마다 새로운 정경이 펼쳐지리라. 멀리 운해(雲海)에 잠겨있는, 내가 떠나온 거리와 사람들….

잠깐, 생각만큼 간단할까. 도시와 문명의 안락을 몸 속 깊이 받아들인 우리가, 자연에 깃들인 불편과 고난까지 선뜻 감수할 수 있을까. 도시의 화려함과 자극을 뒤로 한 채, 마냥 걸음을 떼어놓을 수 있을까.

“왜 못해?” 라고 말할 수도 있을 것이다. 이 책의 주인공인 두 중년 남자도 별다른 계산 없이 길을 나섰다. 그러나 그들이 나선 길은 길어야 사나흘 걸리는 지리산 종주와 다르다.

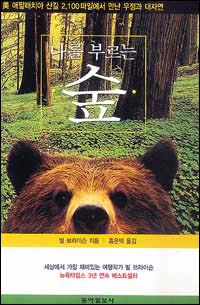

지리산을 깔보아서 하는 말이 아니다. 두 남자가 나선 산행은 유명한 ‘애팔래치아 트레일(Appalachian Trail)’이었다. 미국 동부 14개 주를 관통하는 대산맥 종주가 그들을 기다리고 있었던 것.

저자 빌 브라이슨은 미국 출신으로 타임스 인디펜던트 등 영국 유수 신문에서 20년이나 일한 고참 기자. 언뜻 산악 기행(紀行) 소설처럼 보이는 이 책에 대해 그는 ‘애팔래치아 트레일에 도전한 경험담’이라고 못박고 있다.

“20년 간 해외에서 생활하다 돌아왔으니, 조국의 절경과 아름다움에 몰입하는 것은 흥미롭기도 하거니와 명분도 있지 않은가”라는 심플한 생각에서 길을 떠난 글쟁이, 숙식 걱정을 덜기 위해 옳거니 따라 나선 동창 카츠. 희화적으로 보이는 둘의 만남은 시초부터 거듭 마찰음을 일으킨다. 지탱할 수 없을 정도로 많은 음식을 챙겨오더니, 무겁다며 필수품까지 몽땅 절벽 아래로 집어던져 버리고, 걸핏하면 길을 잃어 헤어지고….

|

두 사람은 성공했을까? ‘종주’의 관점에서 그들은 실패했다. 카츠가 갈증과 탈진으로 죽을 뻔한 뒤, 둘은 산길을 벗어나 크림소다와 잡화점, 주유소가 있는 속세의 삶으로 돌아온다. 그들이 걸은 길이는 전체 트레일의 40%인 1400km 남짓.

그러나 그들은 성공했다. “눈 속에서도, 뜨거운 태양 아래서도, 내 발에 피가 나도록 걸었어. 나는 애팔래치아 트레일을 걸었어!” 라고 외치는 카츠도, “삼림과 자연, 숲의 온화한 힘에 깊은 존경을 느꼈다. 세계의 웅장한 규모를 이해하게 됐다. 인내심과 용기도 발견했고 친구도 얻었다”고 회상하는 브라이슨도 마찬가지. 산은 자신이 가르칠 수 있는 것을 다 가르친 뒤에야 그들을 놓아 준 것이다.

이제 책을 뒤집어 ‘남성들의 휴먼 드라마’를 탈탈 털어낸 뒤 다시 책을 넘겨보자. 행간에서 최소한 세 권의 책을 더 뽑아낼 수 있다.

가장 큰 책은 탁월한 ‘산악 개그집’이다. 주인공은 산행을 떠나기 전 야생곰의 습격에 관한 문헌을 읽고 공포에 사로잡힌다. ‘곰은 스니커즈를 가장 좋아한다’는 사실과 잔혹한 사례분석도 곁들여진다. 며칠 뒤 나타난 친구가 털썩 내려놓는 것은 스니커즈가 잔뜩 들어있는 배낭.

두 번째의 책은 미 동부를 가로지르는 이 산맥 주변 지역의 사회 경제 및 문화 연구서다. 밤나무를 멸종시킨 진균류의 감염에서부터 석탄업의 성장사, 대빙하의 역사, 야생동물 수난사에 이르는 잡학사전을 골치아프지 않게 머릿속에 집어넣는 경험도 제법 유쾌하다.

마지막 책은 무엇일까. 그것은 발랄한 입담 속에서도 잃지 않는, 인간과 문명에 대한 심오한 잠언집이다. ‘카츠와 내가 20분 걸을 때마다 우리는 미국인이 평균 1주일에 걷는 것(2.24km)보다 더 걷는 셈이 된다.’ ‘첫날에는 자신이 지저분해졌다는 것을 의식한다. 다음날에는 지저분함이 불쾌해진다. 그 다음날에는 지저분함을 신경쓰지 않는다. 그 다음날에는 지저분하지 않은 것이 어떤 것인지 잊어버린다.’

어느날 두 길벗은 산 아래 주차장이 딸린 쇼핑 몰을 발견한다. “제기랄, 흉측하네”라는 말을 먼저 뱉은 것은 ‘먹물’이 아닌 카츠다. 두 사람은 쇼핑 몰을 바라보며 나란히 오줌을 갈긴다….

이 책은 1999년부터 3년 연속 뉴욕 타임스 베스트셀러에 선정됐다. 한가지 더 상기하자면, 올해는 유엔이 정한 ‘세계 산의 해’다.

유윤종기자 gustav@donga.com

|

◆ 애팔래치아 트레일

미국 조지아주 스프링어마운튼에서 시작, 메인주 마운트 캐터딘에 이르는 총 길이 3360km의 등산로(trail). 해마다 2000여명이 도전하지만 10% 미만이 종주에 성공하는, 미국에서 가장 오랜 역사를 가진 트레일이다. 1500m가 넘는 봉우리만 350개를 지나며 최소 5개월의 종주 기간이 소요된다. 미국 인구의 3분의 2가 살고 있는 동부 14개 주를 관통하기 때문에 역사 문화적으로도 깊은 의미와 가치를 인정받고 있다. 백악관 밀레니엄위원회에서는 새 밀레니엄의 시작을 맞아 이 등산로를 미국 초기 역사의 숨결이 살아있는 ‘밀레니엄 트레일’로 지정하기도 했다.

스타일 >

-

광화문에서

구독

-

오늘도 건강

구독

-

부동산팀의 정책워치

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)