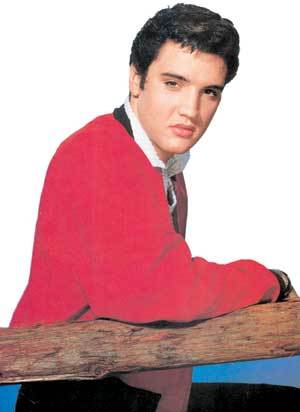

엘비스 프레슬리는 애초 불온한 존재였다.

기존 가치에 대한 공경과 엄숙주의가 지배하던 시대에 어른을 능멸하는 듯한 격렬한 흔들거림과 외침은 그 자체로 50년대 미국 사회에 대한 모반을 의미했다. 한 경찰이 “그가 TV가 아닌 길거리에서 그렇게 몸을 놀려댔다면 그를 체포했을 것”이라고 한 말은 당시의 문화적 상황을 압축한다.

음악계는 물론, 학계 종교계 언론 모두가 그를 ‘소년 범죄를 부추기는 불량배’로, ‘말썽의 표본’으로 몰아 부쳤다. 엘비스가 소개한 음악 로큰롤도 ‘모든 구레나룻 10대 비행 소년들의 돌격대 사운드’로 공격받았고 심지어 ‘공산주의 음악’이라고 매도됐다.

▼어머니 생일선물 위해 노래▼

하지만 1956, 57년 2년간 9곡의 미국 차트 1위곡을 쏟아내면서 그는 삽시간에 ‘안티 엘비스’의 파고를 잠재워버렸다. ‘로큰롤 혁명’이었다. 새로운 세상이 열리자 기성 사회도 이성적인 눈으로 엘비스를 쳐다보기 시작했다. 막상 찬찬히 살펴본 그는 예의바른 젊은이였다. 트럭운전사 때 어머니의 생일 선물을 드리기 위해 노래를 녹음했고 성공한 뒤 가장 먼저 한 일이 가난한 부모를 위해 집을 장만해주었다는 사실이 알려지면서 세간의 인식은 바뀌었다.

엘비스는 이를통해 ‘로큰롤의 발광’과 ‘따뜻한 인간미’라는 대척점 사이의 ‘평화적 지점’에 안착했다. 어른들은 그의 사나운 율동과 로큰롤의 소란을 불안해하면서도 ‘누군가 자동차가 멋지다고 하면 그 자리에서 차를 주고 옷도 대뜸 벗어주는’ 선량함에 안심했다. 그의 집이자 무덤이 있는 미국 멤피스 소재의 ‘그레이스 랜드’에는 이렇게 써 있다.

‘다른 사람들과 부(富)를 공유하는 것은 재능만큼이나 그의 면모의 핵심을 이룬다!’

10대들은 그의 반역적 제스처에 열광했고 어른들은 무대 뒤의 겸손함과 깨끗함에 압도됐다. ‘위험했지만 너무 위험하지는 않은’ 이런 점 때문에 그는 모든 세대로부터 인정받았고 지금도 ‘영웅’으로 숭앙되고 있는 것이다. 그렇기에 사망 25주기인 올해는 물론, 그는 때를 가리지 않고 줄기차게 부활하고 있다.

그는 미국 사회의 시대적 이념적 산물이다. 냉전시대 사회주의의 소련과 이념 대결을 펼치던 미국은 자본주의가 ‘빈익빈 부익부’를 양산하는 모순된 체제가 아님을 웅변해줄 ‘신분상승의 모델’이 필요했다.

남부 촌놈에 노동계급의 후손이었던 엘비스는 빈민층의 완벽한 성공사례였다. 59년 미시시피 지방의회는 그를 ‘수천만이 본받을 만한 귀감’으로 공식 명문화하는 결의안을 통과시켰다. 대서양 저편 영국의 ‘비틀스’도 엘비스로부터 ‘가난한 사람도 얼마든지 성공할 수 있다’는 자신을 얻었다.

▼흑백 융합된 천재적 목소리▼

하지만 그의 혁명이 결코 환경의 단순 결과물만은 아니었다. 그에겐 천재적 가창력이 있었다. 흑인이 많은 미시시피에 자라난 그의 목소리는 애초 흑백이 융합된 상태였다. 백인이면서 흑인의 노래를 부른 것이다. 노래가 얼마나 검었으면 처음 무대에 섰을 때 백인들이 “저 애한테는 어째서 검둥이 소리가 나는 거지?”하며 놀랐을까.

그것이 바로 로큰롤의 정체였다. 엘비스는 목소리 하나로 ‘로큰롤이 흑백 퓨전의 평등화 소산’이며 ‘예술적으로 우수한 음악’임을 입증했다. 그가 나타난 이후 사람들은 백인의 스윙재즈와 스탠더드 팝을 뒤로 물리고 흑인 로큰롤을 듣기 시작했다.

로큰롤 즉 록을 꿈꾸는 지구촌의 모든 젊은이들이 그를 추종하는 것은 순리였다. 초기 ‘비틀스’ 음악은 멤버 폴 매카트니의 고백대로 ‘엘비스의 사운드를 더 세게 내는 것’ 뿐이었으며 브루스 스프링스틴도 흉내에 만족하지 않고 로큰롤의 제왕의 얼굴 한번 보고자 그레이스랜드의 담장을 넘으려고 했다.

엘비스 프레슬리가 없었다면 ‘비틀스’도, 70년대의 간판 그룹 ‘레드 제플린’도, 90년대를 대표하는 얼터너티브 록그룹 ‘너바나’도 없다. 프레슬리는 모든 후대 록에 대한 초유의 채권자인 셈이다. 그의 음악은 ‘20세기의 문화유산’을 넘어 ‘영원한 생명체’가 돼 이 시대를 관통한다.

www.izm.co.kr

드라마 e장소 : 카페 >

-

오늘의 운세

구독

-

오늘도 건강

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[드라마 e장소/카페]홍대에서 드라마 촬영장소로 유명한 '테마'](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)