바나나의 밝은 색상과 날렵한 몸매는 천진함과 유쾌함의 이미지를 전해준다. 미국의 휴양지에서 흔히 볼 수 있는 바나나 모양의 자전거. 동아일보 자료사진

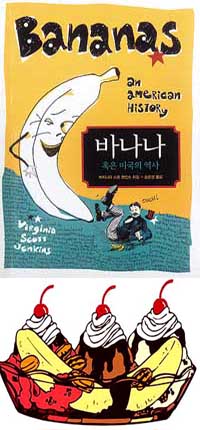

◇바나나 혹은 미국의 역사/버지니아 스콧 젠킨스 지음 송은경 옮김/280쪽 1만1000원 이소

오늘날 젊은이라고 부를 수 없는 세대는 바나나에서 ‘한계효용 체감의 법칙’을 배웠다. 한 사람에 하나씩, 베이지색의 미끈한 과육에는 소풍과 생일파티의 달콤한 꿈이 담겨 있었다.

어느 날 값이 뚝 떨어졌다. 수송방법이나 수입선 또는 관세의 변동이 있었던 것일까. 이제 한 다발씩 바나나를 집어들 수 있게 됐다. 그 뒤 이 과일은 최소한 예전처럼은, 맛있지 않다.

|

미국 역시 어느 날 갑작스런 바나나의 물결을 경험했다. 스페인과의 전쟁에서 이기고 카리브 지역의 지배권을 획득한 1898년 이후의 일이었다. ‘손으로 돌려가며 껍질을 세로로 가늘게 찢어 먹는다’(1899,‘사이언티픽 어메리컨’), ‘구워 큰 접시에 얹은 다음, 소금과 후추 버터로 간을 한다’(1916,한 신문기사)와 같이 어색한 바나나 소개문도 차츰 자취를 감췄다.

저자는 바나나야 말로 ‘가장 미국적인 현상’ 중 하나라고 말한다. 다국적 기업을 통한 재배에서부터 수송 마케팅 등 바나나에 대한 모든 선례와 규범이 미국에서 만들어졌다는 것. 그러므로 책의 논지를 따르자면, 미국을 보면 바나나가 보인다, 혹은 바나나를 보면 미국이 보인다.

이 이국적인 과일이 처음부터 인기를 끈 것은 아니었다. 바나나를 홍보하는 광고문안들은 시대에 따라 바뀌는 미국인의 욕망을 드러낸다. 위생이 중시되던 20세기 초 광고들은 이 과일이 ‘천연 항균 포장’으로 싸여 있다는 점을 강조했다. 영양학에 대한 관심이 높아지던 20년대에는 ‘비타민 A와 C의 훌륭한 공급원’이라는 점이 대대적으로 홍보됐다. 50년이 지난 뒤 돌(Dole)사는 ‘바나나는 당신의 허리살로 가지 않는 유일한 간식’ 이라는 문안을 선보였다.

미국에서도 처음 바나나의 달콤한 향은 항구 부근과 주요 기차역 부근의 주민들에게만 주어진 혜택이었다. 수확 한 뒤 며칠만 지나면 거뭇하게 상해버리기 때문. 냉장 설비, 에틸렌 소독의 보급, 결정적으로는 트럭 운송의 확산 덕에 70년대에는 벽지의 산간마을에서도 소풍 때 바나나를 나누어줄 수 있게 됐다.

‘바나나 공화국(들)’으로 일컬어지는 카리브 일대의 ‘바나나 정치학’도 저자는 놓치지 않는다. 파나마 도미니카 니카라과 등지에서 관세 수입과 예산을 통제하고, 외채와 관련해 미국 은행과 교섭을 추진하고, 군대를 훈련시키고, 선거를 지휘해온 것은 사실상 바나나 재배 기업이었다. 노동자들은 회사 구내상점에서 임금을 소비했으므로 바나나 재배는 국내 경제에 도움이 되지 않았다.

책의 마지막 장은 바나나의 의미 또는 ‘바나나의 문화사’가 장식한다. 오늘날 미국에서 바나나는 너무도 싸고 흘러넘친 나머지 ‘하잘 것 없는 것’을 나타내는 상징이 되어버렸다. 여러 만화와 코미디에 등장하는 ‘길에서 바나나 껍질을 밟고 미끄러진다’는 설정에는 ‘거리에서 바나나를 먹는 불결한 중남미 이민자’라는 인종주의적 관념이 깔려있다는 진단도 곁들여진다.

그러나 사람들이 이 흔한 과일을 즐겨 화제에 올리는 데는 ‘심층’ 심리도 한 몫 한다. 오랜 세월 동안 여성들은 바나나를 먼저 자른 뒤 집어 먹는 것이 올바른 에티켓이라고 배웠다. 이유가 뭘까.

원제 ‘Bananas: an American History’ (2000)

유윤종기자 gustav@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[레포츠 현장]래프팅 윈드서핑 외](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)