박홍규 교수는 노동법을 전공한 법 이론가다. ‘노동법’ ‘법사회학 서설’ ‘사법의 민주화’ ‘법과 사회’ ‘법은 무죄인가’ 등 전공서도 많이 냈다.

그러나 법 이론가라는 건조한 이력을 한겹 들춰내면 인문 예술을 자유롭게 넘나드는 그의 유랑이 드러난다. 반경이 하도 넓어서 어지러울 정도다.

그는 미셸 푸코의 ‘감시와 처벌’, 에드워드 사이드의 ‘오리엔탈리즘’을 국내에 처음 번역 소개했다. 영국의 진보적 사상가 ‘윌리엄 모리스의 생애와 사상’(개마고원)을 펴냈고 ‘국가가 교육을 맡아서는 안된다’는 대담한 주장을 바탕으로 자유 교육을 주창한 프란시스코 페레 평전 ‘꽃으로도 아이를 때리지 말라’(우물이 있는 집)를 내기도 했다. 오페라를 정치 사회적 산물로 해석한 ‘비바 오페라’(가산)도 그의 저서다.

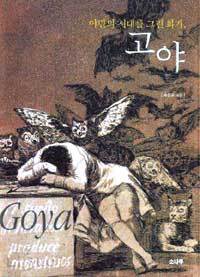

이번에 나온 책은 ‘야만의 시대를 그린 화가, 고야’(소나무). 1999년 빈센트 반 고흐를 노동화가로 새롭게 조명한 ‘내 친구 빈센트’와 2000년 풍자 만화의 아버지 오노레 도미에 의 평전 ‘오노레 도미에 - 만화의 아버지가 그린 근대의 풍경’을 펴낸 데 이은 서양 근대 화가 평전 3부작 시리즈의 완결판이다.

이처럼 그가 지닌 생각의 폭은 한없이 넓어보이지만 꼼꼼이 들여다보면, 일관성이 있다. 박교수의 표현에 따르자면 ‘생태와 인권, 평등에 기반한 개인의 가치와 자유를 발양시키는 자유주의적 삶에 대한 고양’이 그의 관심사. 그는 가장 권력적일 수 있는 전공(법)을 하면서도 (권력적인) 법은 죽어야 한다고 주장하는 사람이다.

그는 화가 고야야 말로 권력의 추악한 면을 솔직하게 드러낸 예술가였다고 말한다.

“권력이란 본질적으로 추악한 것이었음에도 불구하고 화가들은 눈먼 사람처럼 아름답게만 그렸고 음악가들은 앵무새처럼 아름답게만 노래했다. 유독 18세기말 고야만이 그게 아니라고 했다. 권력과 함께 노는 더러운 돈의 힘, 더럽기는 그보다 더 더러우면서도 반대로 혼자 고상한 척하는 문화권력과 도덕권력의 힘, 이 모든 삶의 구석구석에 도사리고 있는 온갖 괴물과 변태들, 인간을 못살게 굴고 결국에는 인간을 잡아먹는 것들…. 그런 권력을 사실 그대로 그린 최초의 화가가 고야였다.”

근대 미술의 혁명아라고 불리는 고야에 대해 제대로 된 평가나 연구서가 전무한 실정에서그의 작업은 의미가 깊다. 하지만 끊임없이 독자에게 인문 사회 과학적 질문과 성찰을 요구하는 작가의 진지함은 그 이상으로 소중해 보인다. 20여년 동안 스페인 마드리드의 프라도 미술관을 위시해 여러 미술관에서 기존의 견해에 얽매이지 않고 자유롭게 고야를 바라보면서 얻어낸 결론이기 때문이다.“나는 ‘자유’ ‘자치’ ‘자연’을 주장하는 3자 주의자”라고 말하는 그는 “자유분방한 삶을 살았던 예술가들에 대한 책을 계속 내고 싶다”고 말했다.

개인전을 수 차례 연 화가임을 떠올리고 “계속 화가 이야기를 쓸거냐”고 물었더니 “요즘은 베토벤과 존 레논에 관심이 많다”는 답이 돌아왔다.

허문명기자 angelhuh@donga.com

추억속 그사람 >

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

영감 한 스푼

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[추억속 그사람]‘트래드클럽’ 창립 문병국 前사장](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/10/20/6874681.1.jpg)