세상의 어떤 그림은 안락하게 꾸며놓은 카페 화장실이나 살림집의 화려한 거실, 침실이나 부엌 벽 등, 곳곳에 두루 어울립니다. 그런가 하면 대기업 로비, 사장실, 혹은 종교적 성소에만 딱 맞는 그림도 대략 정해져 있습니다.

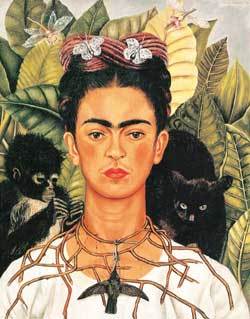

반면 어떤 그림들은 ‘어쩐지’ 미술관에서만 소화될 수 있을 것 같은데, 프리다 칼로의 그림들이 바로 그런 유형이라 생각됩니다. 왜? 너무 개인적이고, 너무 유혈이 낭자하고, 기괴하고, 또 너무 아픈 그림이라, 사적으로 소장하기보다는 공적인 전시에서 오히려 이해되기 쉽기 때문이지요.

책 이야기인줄 알고 있는데 웬 그림이냐구요? 둘 다에 관한 것이지요. 소설가이자 평론가, 조지타운 대학의 스페인어 교수인 바버라 뮤지카의 ‘소설 프리다’에 관해 쓰다보니 그림 이야기로 시작하게 되었습니다. 주인공 프리다 칼로(1907∼1954)는 멕시코의 여류화가로, 1920∼40년대에 주요 작품들을 제작했습니다. 그 시대의 멕시코는 우익과 좌익의 유혈 혁명이 번갈아 일어나는 복잡한 시대였지요. 게다가 프리다는 소아마비에 걸려 다리를 절게되는 불운을 맞기도 했고, 18살인 1925년에는 교통사고로 자궁이 박살나기도 했어요. 그래도 이듬해, 이미 좌익 계열에 섰던 멕시코의 ‘국보급 화가’ 디에고 리베라와 결혼에 골인합니다.

어찌 보면 부부의 모습은 한 편의 희극이었습니다. 21년이나 연상인 남편 디에고는 185cm에 135kg의 거한이며, 다리를 저는 프리다는 작은 여인이었기 때문입니다. 그런 중에도 프리다는 2∼3번에 걸쳐 아이를 갖게 되었지만, 모두 유산했습니다. 남편의 외도는 습관이었고, 척추까지 상해버린 프리다는 자신의 고통을 모두 그림에 털어놓았습니다. 그녀의 그림은 상징적인 구상화로서, 자신과 남편인 디에고, 출산, 정체성과 일상에 대한 그리움, 증오, 온갖 역겨움을 화판에 토해낸 것이었습니다. 프리다는 그런 행위로서 삶을 이어나갈 수 있었습니다.

자, 이런 치열한 삶과 그 분출물인 그림들을 외면하고 싶지는 않을까요? 너무 고통스런 광경이기에?

작가인 뮤지카는 동생 크리스티나가 정신과 의사에게 털어놓은 형식으로 고통에 찬 프리다의 삶을 풀어놓습니다. 작가가 고백하듯 이 책은 소설이며 많은 부분이 허구입니다. 그러나 위트 넘치는 필체와 사건의 전개는 ‘너무나 비극적이라 어쩌면 눈 돌리고 싶은’ 독특한 엘리트의 삶을 다시금 내 안에 포용할 수 있는 기회를 줍니다. 그런 것이 바로 문학의 힘이겠지요.

예전에 서양인들은 시와 그림을 같은 것이라 보기도 했습니다. 프리다 칼로의 그림들이 보기 어렵고 민망하신다면, 그녀의 삶을 애정으로 바라본 ‘소설 프리다’를 권합니다. 그림이 아니라면, 글로써 한 여성화가의 인생과 작품 세계를 이해하기는 더 쉬울 지도 모르겠습니다.

홍진경 서양미술사가

스타일 >

-

광화문에서

구독

-

이헌재의 인생홈런

구독

-

e글e글

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)

![[사설]“52시간제로 R&D 성과 줄어”… 그런데도 예외조항 뺀다는 野](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131049845.1.thumb.jpg)