그림, 사진, 만화, 조각, 동영상…. 사실 이런 장르의 구분은 이미 낡았다. 이미지와 빛과 그림자와 소리는 뒤섞여 행위예술이 되고 설치예술이 되고 더 나아가 이 세상 모든 예술과 삶을 넘나든다.

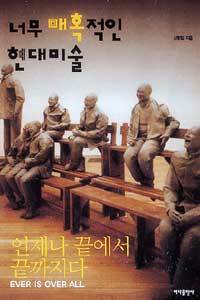

시를 쓰며 사진작업을 해 온 저자가 이번에는 ‘현대미술’을 화두로 들고 나왔다. 리처드 빌링햄, 질리언 웨어링, 피피로티 리스트, 안드레아스 슬로민스키, 사라 루카스…. 일반인들에게는 전혀 생소한 예술가들의 이름이다. 저자는 기존의 형식을 의도적으로 파괴하거나 무의식적으로 도외시하는 이 현대 작가들의 작품을 ‘읽어낸다’.

물고기 돼지 양 나비 등을 재료로 사용하며 ‘몸’에 대한 고귀한 생각들을 가차없이 가둬버리는 데미안 허스트, 동시대 젊은이들의 삶을 깊은 고뇌와 고독으로 기록하는 볼프강 틸만, 박제된 동물들을 통해 살아 있는 삶의 무게를 느끼게 해 주는 마우리지오 카텔란, 대립을 감싸안거나 넘어서는 야릇하고 개념적인 향기를 짙게 풍기는 박이소, 특정한 시간에 특정한 장소를 스쳐 지나가는 사람들의 초상을 사진 속에 정지시켜 놓는 샘 세이머….

파격과 난해성으로 관객을 당혹스럽게 하는 이들의 작품, 현대미술이 왜 매혹적일까?

저자는 “언제나 끝까지 가려는 정신” 때문이라고 말한다. 작업에 임하면서 온몸을 던져 끝장을 보려는 가열한 예술정신, 그 열렬한 작업은 관객마저 전염시키고 감동시킨다는 것이다. 나아가 그 감동의 순간 자신의 존재를 절절히 느끼며 미치도록 열심히 사는 자에게 적게든 많게든 영향을 준다는 것이다.

그는 천방지축으로 펄펄 뛰어다니는 이 다양한 작품들을 ‘삶과 죽음’, ‘희망과 웃음’, ‘관계와 소통’, ‘사랑과 섹스’라는 네 가지 주제로 ‘묶어’ 놓았다. 그의 해석이 범상치 않다. 하지만 때로는 기존의 틀을 깨뜨린다는 것만으로도 의미를 갖는 작품들에 대해 그의 해석이 너무 진지한 것이 아닌가 하는 생각도 든다. 그렇지만 어차피 그들의 작품은 세상에 던져진 소품일 뿐, ‘해석’은 그들이 관객에게 제공하는 또 하나의 ‘자유’다.

저자는 이 다양한 작품과 그들의 작업을 보며 흥미 있는 공통점을 찾아냈다.

“현실을 비틀어 풍자하거나, 섹슈얼리티, 국가의 정체성, 일상성, 삶과 죽음, 욕망과 상실 등 그 어떤 것을 다루든, 비장함 속에서라도 유쾌함이 배어 있다는 것이다.”

그는 이것을 “젊은 세대의 한 특성”이라고 했다.

김형찬기자 khc@donga.com

스타일 >

-

부동산팀의 정책워치

구독

-

동아시론

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)