그를 경영학자로만 부르기엔 적절치 않다. 정치경제학자 미래학자 등 수많은 호칭이 따라 붙는다.

드러커 교수 본인은 만년에 스스로를 ‘사회생태학자’라고 불렀다. 무엇으로 불리든 그는 무엇보다 엄청난 다작의 문필가였다.

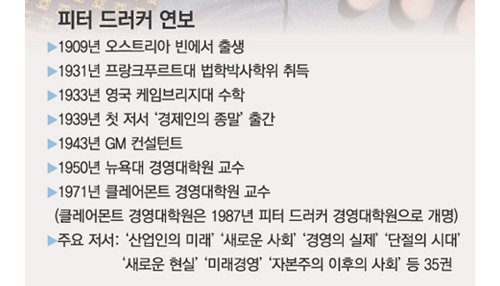

뉴욕대 경영대학원에서 20여 년, 클레어몬트 경영대학원에서 30여 년을 재직하면서 집필 활동을 계속해 온 그는 35권의 저서와 수천 건의 논문을 남겼다. 드러커 교수에게 누군가가 “박사님의 저서들 가운데 어느 것이 대표작입니까”라고 물었더니 그가 “이 다음에 나올 책”이라고 대답했다는 에피소드가 있을 정도다.

|

평범하지만 단순명료한 표현으로 20세기 사회를 설명한 그는 90세 생일 때 “나는 기계나 건물이 아닌 사람을 주목했다”고 자신의 성과를 표현했다.

어떤 특정 경제이론이나 경영기법을 만들어내기보다는 현장의 작업을 역사적인 맥락에 대비시키면서 새롭고 자유로운 형태의 경영학을 찾아낸 업적을 이처럼 표현한 것이다.

현장과 인간을 중시하는 그의 접근법은 수많은 세계적 대기업의 컨설턴트로 활약한 오랜 경력에 바탕을 둔 것이었다.

그는 일찍이 GM에서 2년 동안 컨설턴트로 일하며 ‘다양한 기술과 지식을 가진 이들이 함께 어울려 일하는 곳이 주식회사’라는 사실을 간파하고 ‘주식회사의 개념(Concept of the Corporation·1946년)’이란 책을 냈다.

기업을 협력체로 파악한 그의 접근법은 피라미드 조직에서 명령과 통제를 강조하던 전통적 경영과는 전혀 다른 것이었다.

그는 경영학을 조직사회의 필수과목이라고 생각했다. 기업뿐 아니라 병원 교회 노동조합 청년조직에 이르기까지. 그는 정부의 기능을 사기업체에 넘겨야 한다고 주장했고 지식근로자 계급의 대두를 역설하기도 했다.

비영리조직의 경영에도 깊은 관심을 보인 그는 걸스카우트 같은 조직도 기업체처럼 사고해야 한다고 강조했다. 후원자들은 조직의 목적보다는 결과를 보고 판단한다는 게 그의 주장이었다.

1909년 11월 오스트리아 빈에서 시청 공무원의 아들로 태어난 고인은 독일 함부르크와 프랑크푸르트에서 대학을 다녔고 1931년 국제법 박사학위를 땄지만 ‘박사’ 타이틀을 사용하지 않았다. 그 대신 1930년대 초반 나치가 권력을 잡기 전까지 기자로 일하며 언론인으로 평가받기를 원했다.

나치의 감시를 피해 1933년 런던으로 건너가 은행에서 잠시 일했던 그는 케임브리지대에서 케인스의 강의를 듣기도 했다. 1937년 도리스 슈미츠와 결혼한 뒤 미국으로 간 그는 1939년 대학강사로 활동하며 파시즘에 대항하는 자유세계의 의지를 설파한 첫 저서 ‘경제인의 종말(The End of Economic Man)’을 출간했다.

이철희 기자 klimt@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[부고]박수용 별세 外](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0