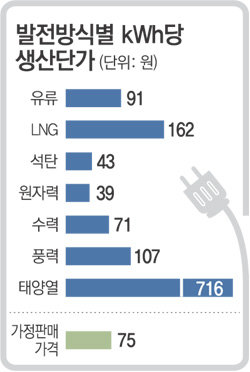

이 자리에서 한 토론자는 “전화 및 휴대전화 요금제처럼 전력요금도 자율선택제를 도입하자”고 제안했다. 발전 방식별로 요금제를 도입해 원자력발전으로 생산된 전기를 쓰겠다는 소비자에게는 그 전기의 원가를 토대로 한 요금을 적용하고, 풍력을 이용한 전기를 쓰겠다는 소비자에게는 그 나름의 요금을 물리자는 것이다. 이렇게 하면 원자력 수용성 문제는 바로 해결될 것이라는 것이다. 순간 토론장은 웃음바다가 됐다. 발전 방식별 kWh당 생산단가는 유류 91원, 액화천연가스(LNG) 162원, 석탄 43원인 반면 원자력은 39원에 불과하다. 풍력은 107원이나 된다. 지난 20여 년간 전기요금이 4.7%밖에 오르지 않은 것은 누가 뭐래도 원자력 덕택이다.

요즘 화두는 단연 에너지 안보다. 원유 값은 고공행진을 거듭하고, 남미 자원보유국들은 에너지 국유화를 들먹이며 자원 빈국의 애간장을 녹이고 있다. 미국, 중국 등 에너지 소비대국들은 자원 외교에 발 벗고 나섰다. 연초 러시아는 우크라이나가 가스 가격을 4배로 올리기로 한 인상안을 거부하자 우크라이나행 가스밸브를 잠가 버렸다. 이 때문에 가스관의 종착지인 독일과 이탈리아, 프랑스 등 서유럽이 에너지의 위력을 절감해야 했다. 에너지 안보가 국방 안보와 맞먹을 정도로 중차대하다는 사실을 보여 준 단적인 사례다. 이란이 위협적인 까닭은 핵 문제가 아닌 석유 때문이라는 말도 있지 않은가.

정부도 9월에 전문가들이 참여하는 ‘국가에너지위원회’를 발족해 국민의 공감대를 바탕으로 장기적인 원전 정책 방향을 결정하기로 했다. 원자력보다 효율성을 갖춘 에너지를 찾을 수 없는 만큼 원전 비중을 재검토하겠다는 의미다.

다행히 우리나라는 20기의 원전을 운영해 세계 6위의 원자력 대국으로 부상했다. 고리 1호기 원전이 가동에 들어간 지 30년도 안 돼 한국형 표준원자로를 개발할 정도로 기술이 비약적으로 발전했다. 지금도 터키, 베트남, 인도네시아 등 많은 국가가 원전을 보고자 잇따라 방한하고 있다.

알려진 대로 각국에선 원전 건설이 러시를 이룬다. 프랑스는 플라망빌 지역에 원전 건설을 추진 중이다. 미국은 32년 만에 15기 이상의 원전 건설 허가를 신청했고, 운영 중인 42기의 원전 수명을 늘려 놓았다. 중국은 2020년까지 30기의 원전을 추가로 건설하고, 일본도 2015년까지 9기를 건설해 비중을 43%까지 높인다는 계획이다. 환경 유토피아로 손꼽히는 스칸디나비아, 그중에서 환경론자 천국이라는 핀란드 역시 요즘 원전 건설에 열을 올리고 있다.

이중재 한국수력원자력 사장

기고 >

-

3시간의 행복, 틈새투어

구독

-

인터뷰

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![220만 山主, 산림 경영 참여가 중요한 3가지 이유[기고/임상섭]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/13/131205500.1.jpg)

댓글 0