한반도에 우기(雨期)가 있다는 것. 마치 몽고반점처럼, 옛날 어느 시기 이 땅이 열대우림이었다는 흔적일지도 모른다는 생각. 포석도 그렇다. 수백 년 수천 판을 거치며 살아남은 일종의 ‘우성인자’들의 집합체라 할 수 있다. 따라서 이 속에는 바둑의 역사와 사상과 DNA의 흔적이 배어 있다. 그렇기에 흑13과 같은 ‘돌연변이의 수’를 대면하면 그 성패를 떠나 저릿한 전율을 느끼는 것이다. 돌연변이는 종(種)의 존속을 가능하게 했지만 한편 도태로 이끈 것이기도 하기 때문이다.

13까지 한껏 벌리고자 하면 흑11의 수로는 ‘가’의 호구로 두고 거기까지 가는 게 우리가 아는 정석이자 상식이다. 그렇지 않다면 흑13으로는 하다못해 ‘나’로 높이 두어 다음 14의 곳 걸침을 보는 게 조화이자 균형이었다. 그렇다면 흑13의 벌림은 양팔을 죄다 내리고 상대에게 한판 붙어보자고 유혹하는 몸짓이 아닌가.

해설=김승준 9단· 글=정용진

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

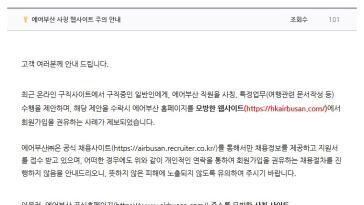

![[바둑]제13회 춘란배 세계프로바둑선수권전… 가자! 춘란배 우승으로](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/08/15/108564069.1.jpg)

댓글 0