한두 문제로 등급 오락가락

그러나 수능 등급제 도입의 기대효과와 현실 간에는 상당한 괴리가 있음이 드러났다. 고교 교육이 정상화되는 대신 사교육은 더욱 팽창한다. 1, 2점에 목숨 거는 비교육적 현상을 없애자는 정책은 점수 1, 2점 차로 등급이 달라져 적게는 2만 등에서 많게는 10만 등이 오르락내리락하게 만들었다. 학생은 1, 2점에 더욱 목숨 걸지 않을 수 없다.

세계 각국은 자국의 역사와 문화에 따라 성적을 세분하기도, 등급으로 묶어 제시하기도 한다. 영국의 경우 11학년 말에 치르는 중등학교졸업자격고사(GCSE)에서는 9등급을, 대입 직전인 13학년에 치러지는 대학입학시험(GCE A-Level)에서는 6등급을 제공한다. 대학입학시험에서 A등급은 20%를 넘고, A∼C등급은 70%가 넘는다. 영국의 시험과 비교할 때 우리 수능은 대입전형자료로 활용하기에 충분할 만큼 세밀한 등급을 제공한다고 볼 수도 있다.

영국의 입시정책은 큰 틀에서 볼 때 우리와 전혀 다르다. 첫째, 영국에서는 상대적인 등급이 아니라 절대적인 등급을 제공한다. 대학입학시험의 경우 80점 이상은 A, 70점 이상은 B로 등급을 매긴다. 둘째, 케임브리지나 옥스퍼드대 등 우수한 대학이나 의학과 법학과 같은 인기 학과는 별도의 시험을 치른다. 반면 한국의 수능 등급제는 상대평가에 의한 등급제로서 학생 개인의 학업 성취도보다는 학생 간의 경쟁적 관계에 기반을 둔 상대적 위치만을 보여 줄 뿐이다.

수능 등급제는 고질적인 문제를 해결하지는 못하면서 새로운 문제를 만들어 냈다. 우리 사회는 어떤 사회보다도 평가에 있어서 객관성과 공정성을 중시한다. 따라서 학생 선발에서 객관성과 공정성을 무엇보다 강조했다. 그런 국민에게 1, 2점 차로 2만 등이나 10만 등을 오르락내리락하게 만들면서 다른 한편으로 10∼20점 차에도 불구하고 동일한 등급을 부여하는 수능 등급제를 받아들이라고 강제한다. 그 결과 원점수의 총점은 높은데 등급은 낮은 현상이 속출한다. 이처럼 수능 등급제는 전통적으로 강조해 왔던 객관성과 공정성보다는 자신에게 부여된 등급을 운명으로 받아들이도록 요구한다.

국민 정서와 동떨어진 정책

수능 등급제에서는 학생의 진로와 관련된 과목에서의 탁월한 능력이 동일 등급의 틀 안에 갇혀 인정받을 수 없다는 점도 심각한 문제다. 예를 들어 과학이나 수학에서 탁월한 능력을 보이는 학생도 4% 안에 드는 학생과 동일 등급으로 평가돼 변별력이 사라지는 반면, 등급의 경계에 위치한 학생은 실수로 한 문제라도 틀리게 될 경우에는 전혀 다른 실력을 지닌 학생과 동일하게 취급된다. 학생은 모든 교과에서 좋은 등급을 받아야 할 뿐 아니라 한 문제라도 실수해서는 안 되는 모진 상황에 처하게 된다.

길을 잘못 들어섰다는 판단이 들 때에는 잘못을 빨리 인정하고 바로잡을 필요가 있다. 수능 등급제는 우리 국민의 감정이나 정서와 잘 들어맞지 않는 정책이다. 더 나아가 수능 등급제는 교육적으로나 사회적으로도 정당화될 수 없는, 많은 문제를 지닌 정책으로 드러났다. 내년부터라도 수능 등급제를 원래의 백분위 점수로 환원해 급한 문제를 해결한 다음 학교교육과 입시정책을 함께 연계해 해결하기 위한 사회적 차원의 논의를 시작하길 기대한다.

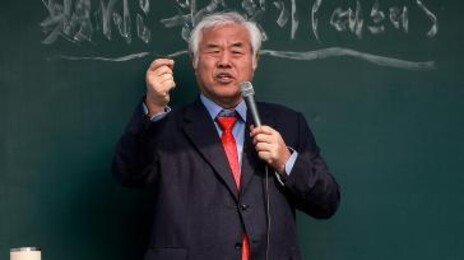

김재춘 영남대 교수·교육학과

황희연의 스타이야기 >

-

밑줄 긋기

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[황희연의 스타이야기]기린을 닮은 여자, 장만옥](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0