“한국, 뒤늦게 시작했지만 기술앞서

매년 3000억대 수입대체 효과 기대”

“섬나라 통가는 인구 12만 명에 불과한 작은 나라이지만 저희들에겐 형제의 나라입니다.”

10여 년 동안 남태평양에서 해저열수광상 탐사를 이끈 한국해양연구원 이경용 단장에게 지난해 3월 26일은 평생 잊을 수 없는 날이다. 통가 정부로부터 그 나라의 배타적경제수역(EEZ) 탐사권을 받은 날이기 때문이다. 해양연구원이 확보한 바다 넓이는 1만9000km²으로 경북도 정도의 넓이다.

○ 심해의 보물 해저열수광상

해저열수광상이란 심해에 만들어진 유용광물 덩어리다. 해저 지각 속으로 들어간 바닷물이 마그마의 열기를 받아 수백 도의 뜨거운 물로 변한 뒤 다시 해저 지각을 뚫고 분출되면 해저열수가 된다. 열수 주변에는 금이나 은, 구리, 아연 같은 값비싼 광물이 농축돼 쌓이는데 이걸 해저열수광상이라고 한다. 통가를 비롯해 남서태평양 섬나라의 해저에는 심해자원의 보고로 불리는 해저열수광상이 풍부하다.

“캐나다의 노틸러스나 블루워터메탈, 영국의 넵튠 등 외국기업들이 10여 년 전부터 이곳에서 탐사를 진행하고 있습니다. 저희는 후발주자인 셈이죠.”

후발주자의 단점을 극복하기 위해 이 단장은 몇 차례 현지를 방문해 통가 정부의 고위 인사들에게 우리나라의 탐사실적과 기술력을 알렸다. 이 단장은 “블루워터메탈사와 탐사권을 놓고 경합했는데 우리가 승리한 건 이런 노력을 인정해준 것”이라고 말했다.

○ 바다 위에서 목숨을 건 탐사

수천 m 깊이의 심해에서 열수광상을 찾으려면 다양한 과학장비를 이용해야 한다. 지난 2년 동안 이 지역을 탐사해 온 김현섭 연구원은 “먼저 바닷물의 투명도 등을 측정하는 ‘CTD 토요’란 장비로 해저열수를 찾는다”고 설명했다. 열수가 분출되면 바닷물의 투명도가 급격히 감소하기 때문이다. 굴뚝에서 연기가 나면 공기가 탁해지는 것과 비슷하다. 하지만 사방이 수평선인 바다 위에서 벌이는 탐사작업은 결코 낭만적이지 않다. 웬만큼 아파도 의사와 통화하며 버텨야 한다. 한 연구원은 종기가 덧나 심각한 상황이었지만 자기 때문에 탐사를 중단해서는 안 된다며 버티기도 했다.

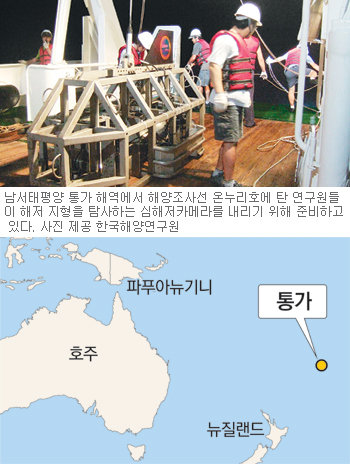

올해 10월에도 한 달 일정으로 탐사를 진행할 예정이다. 열수 주변의 암석을 채취해 실제로 값비싼 광물이 있는지 분석한다. 올해 탐사인원은 총 18명으로 해양조사선 온누리호를 타고 탐사를 진행한다. 통가 국토자원환경부에서 파견한 시오네 노누 씨도 동행하는데 대학에서 해양학을 전공한 공무원이다. 통가에는 아직 독자적인 연구 인프라가 없지만 이런 방식으로 우리나라와 함께 탐사하고 결실도 나눌 수 있다. 해저열수광상을 상업적으로 생산하면 통가 정부는 1%의 로열티를 받는다. 금은 5%로 올라간다.

1997년 파푸아뉴기니 수역의 탐사권을 확보한 노틸러스사는 현재 채광선을 건조해 이르면 내년부터 상업생산에 들어갈 예정이다. 이 단장은 “탐사결과에 따라 달라지겠지만 우리나라도 20년 동안 연간 30만 t씩 채굴할 경우 매년 2억6000만 달러(약 3198억 원) 이상의 광물자원 수입대체 효과가 있을 것”이라고 기대했다.

강석기 동아사이언스 기자 sukki@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0