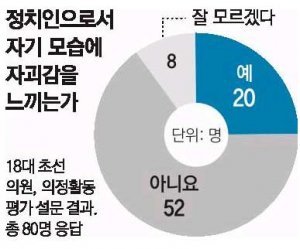

초선 25% “자괴감 느낀다”

지난해 12월 8일 예산안 처리를 놓고 팽팽한 긴장감이 흐르던 국회 본회의장. 국회의장석 주변에서 여야 의원 수십 명이 밀고 당기는 육탄전을 벌였다. 강제 철거에 들어간 재개발 현장에서나 있을 법한 장면이 연출되는 사이 두 여성 의원의 째질 듯한 비명소리가 허공을 갈랐다. 한나라당 이은재 의원은 민주당 최영희 의원을 향해 발길질을 했고, 최 의원은 이 의원을 깔고 앉았다. 전날부터 국회의장석을 차지하기 위해 날카롭게 신경전을 벌인 두 의원이 결국 ‘폭력 국회’의 하이라이트를 장식한 것이다.

두 의원은 양당의 내로라하는 엘리트 의원이다. 이 의원은 미국 클레어몬트대에서 행정학 박사학위를 받고 건국대 행정대학원장을 지냈다. 최 의원은 이화여대 운동권의 대모(代母)다. 내일신문 발행인 출신인 데다 노무현 정부에서는 국가청소년위원회 위원장도 맡았다. 지금은 국회 여성가족위원회 위원장이다.

학식과 사회적 경험이 누구보다 풍부한 이들이 왜 폭력 의원의 오명을 쓰게 됐을까. 이렇게 유능한 인사들이 왜 여의도에만 오면 ‘헐크’로 변하는 걸까. ‘좋은 정치인은 정직한 도둑을 기대하는 것처럼 어렵다’는 미국의 언론인 헨리 멩켄의 말은 여전히 통하는 진리일까.

2002년 대선의 ‘차떼기 사건’과 여야가 개혁 선명성 경쟁을 벌인 2004년 총선을 거치며 한국 정치에서 ‘정치개혁’은 일상어가 됐다. 하지만 3월 한 달 동안 잇따라 불거진 정치자금법 개정 파동, 특수수사청 수사 대상에서 국회의원만 제외한 사법개혁특위안, 국회의원들의 가족수당 지급 논란 등의 행태를 보면 오히려 정치개혁은 퇴보했다. 각 분야의 엘리트들도 국회에만 오면 ‘선배 정치인’과 비슷해지거나 한술 더 뜨는 경우가 비일비재하다. 일각에서는 금배지만 달면 급변하는 선량들을 할리우드 영화에 빗대 ‘여의도 트랜스포머’라고도 부른다.

동아일보가 최근 18대 초선의원 143명 중 80명을 대상으로 실시한 의정활동 평가 설문조사 결과, 4명 중 1명은 ‘정치인으로서 자기 모습에 자괴감을 느낀다’고 답했다. 5명 중 1명은 한국 정치가 지금과 크게 변하지 않는다면 내년 19대 총선에 불출마할 것을 검토하겠다고 밝혔다. 한나라당 이애주, 자유선진당 박선영 의원 등은 정치 환경이 바뀌지 않으면 출마하지 않겠다고 말했으며 한나라당 K, Y, L, 민주당 S 의원 등은 불출마 여부를 심각하게 검토하겠다고 말했다.

자유선진당 박선영 의원은 “국민과의 괴리감을 느끼며 자존감이 무너지는 것을 느낀다”고 했고, 한나라당의 영남지역 초선의원은 “내 주 임무는 지역구 민원 해결”이라고 자조했다.

이재명 기자 egija@donga.com

이승헌 기자 ddr@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]“영장 존중해야”… 이런 상식까지 大法이 말로 해야 하는 나라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130823639.1.thumb.jpg)

댓글 0