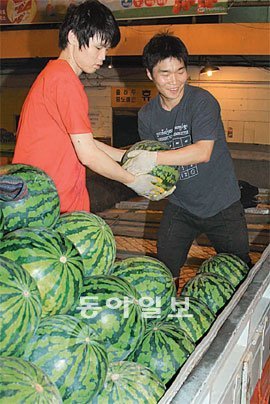

작업 30분만에 먹음직했던 수박이 돌덩이로 보였다

“일 잘하면 수박 좀 주나요? 하하.”“끝나고 한 덩이 먹자고.”

서울 가락동 청과물시장 수박 하역작업 체험을 시작한지 5분이나 지났을까.

“비켜봐! 수박은 원래 ‘날아다니는’ 거야. 그래가지고 언제 끝내.”

난감했다. 충북 음성에서 올라온 수박은 보통이 8kg이었고, 12kg이 넘는 것도 꽤 됐다. 크기는 농구공보다 컸다. 그래도 불평할 틈은 없었다. 오전 7시부터 시작한 하역작업을 2시간 내로 끝내야 했다. 오전 9시부터는 경매가 열리기 때문이다.

눈치를 보면서 조금씩 요령을 터득했다. 불안하긴 했지만 수박이 손에서 손으로 날기 시작하자 속도가 빨라진다. 그러다가도 수박을 가슴으로 잘못 받으면 ‘억’ 소리가 났다. 장마 직후라 물을 잔뜩 먹은 수박이 많다고 했다. 고참들은 빈말로라도 걱정해 주기는커녕 눈길 한 번 주지 않는다.

1000통이 넘는 수박 가운데 4분의 1 정도를 내렸을 때다. ‘이걸 언제 다 치우나’란 생각에 힐끔 시계를 보는데 다시 한 번 고참의 한마디가 귀에 와 꽂힌다.

“피곤하지? 난 지금 38시간째야. 정신력으로 버텨야지.”

기자가 속한 팀은 열 명이었다. 이 트럭을 비우고 집에 가서 눈을 붙인 후 내일 새벽에 다시 나온다. 20대 아르바이트생도 있지만, 환갑이 훌쩍 넘은 할아버지도 있다. 어떻게 꼬박 밤을 새우며 이 일을 하는지 신기할 정도였다.

“자식 둘 다 이걸로 대학 보내고 결혼시켰어. 한 명은 뉴질랜드에 가 있어.”

“7(7kg)! 삐(정품 아닌 것)!” “10(10kg)! 정(정품)!”

10명이 일을 하는데 들리는 소리는 수박 품질과 무게를 구분하는 소리뿐이다. 오전 9시가 가까워올수록 동료들끼리 농담 한 마디 하는 법이 없다. 기자도 묵묵히 녹색 돌덩이와 싸움을 계속했다.

세 개, 두 개, 한 개, 끝!

팔이 저리고 허리가 끊어질 듯 아팠다. 두 시간 만에 허리를 폈다. 처음으로 주위를 둘러봤다. 트럭 위에서 내린 수박들은 등급에 따라 저마다의 운반대로 옮겨졌고, 또다시 경매가 열리는 장소에 나란히 진열됐다. 경매가 시작되자 중도매인들이 경매사의 입만 쳐다보며 물건확보에 열을 올렸다. 팔려나간 수박 중 하나는 오늘 저녁 어느 집에서 반으로 쪼개져 여름더위를 식혀주겠지. 혹 기자의 손길이 닿은 수박들 중 하나일지도 모르겠다.

강한 인턴기자 부산대 법학과 4학년

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0