간혹 삶의 무게에 치인 친구들을 만나면 왜 사는지 모르겠다는 자탄을 들을 때가 있다. 사실 나는 왜 살아야 하는지 모르겠다는 생각을 인지능력을 가진 서너 살 때부터 하기 시작했다. 남달리 조숙해서 그랬던 건 물론 아니다. 돌 무렵, 당시 수십만 명 아이들의 목숨을 앗아갔던 소아마비에 걸렸기 때문이다. 죽을 고비를 넘기긴 했지만 그 후유증으로 나는 1급 중증 지체장애인이 되고 말았다.

하늘을, 주변을, 부모를, 세상을 원망할 수밖에 없었다. 왜 하필 나만 장애인이 되었나, 수많은 사람 가운데 유독 내가 왜 장애인의 몸을 가지고 살아야 하는가를 늘 고민했다. 걸을 수만 있다면 나는 아무 부러움이 없는 완벽할 사람일 텐데….

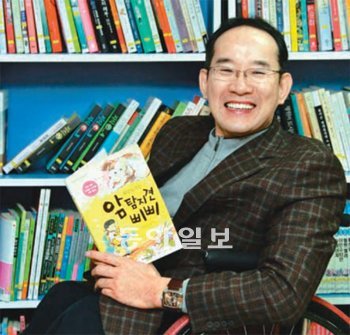

속으로는 이처럼 아무리 고민해도 해결되지 않는 문제를 끌어안고 살면서 작가로, 문학박사로 대학에서 강의도 하고 결혼해 자녀 셋을 낳은, 겉보기에는 지극히 평범한 삶을 살았다.

나만의 경험을 세상에 널리 알리겠다는 마음과, 이왕이면 어린이와 청소년들과 나눠야겠다는 생각이 나로 하여금 동화를 쓰게 했다. 첫 동화인 ‘아주 특별한 우리 형’은 그해에 가장 많이 사랑받은 작품이 되면서 창작동화 시장을 여는 데 일조했다. 그 뒤 ‘안내견 탄실이’ ‘가방 들어주는 아이’, 그리고 ‘네 손가락의 피아니스트’ 등을 발표하면서 나는 수많은 독자의 사랑을 받았다. 소위 말하는 베스트셀러 작가가 된 것이다.

강연 요청도 쏟아졌다. 지난해에는 전국에 있는 각급 학교와 기업, 관공서 등에 160여 차례 강연을 다녔다. 글 쓰랴, 강연 준비하랴, 사회활동 하랴 정신없이 바쁜 삶을 지금도 살고 있다. 그래도 강연장에서 만난 청중이 나를 만나 열광하는 것을 보면 힘든 줄 모른다. 장애인에 대한 청중의 인식을 개선시키며, 장애인이 자신들과 별개의 인간이 아님을 깨닫게 해 주려 애쓴다. 동시에 장애인도 노력하고 있으며, 최선을 다해 살고 있는 이웃임을 역설한다.

그렇게 살던 어느 날 문득 벼락이라도 맞은 것처럼 ‘왜 사는지 모르겠다’는 의문에 답을 얻었다. 그것은 ‘바로 이런 일을 하기 위해’ 내가 장애인으로 사는 거였다. 내가 장애인이기에 장애의 고통을 말과, 글과, 행위로 사람들에게 알리고, 이 세상을 더불어 사는 세상으로 만들 수 있는 게 아니겠느냐는 소명의식이 내 마음속에 자리 잡았다. 비로소 나는 반백 년 가까이 마음에 품었던 화두의 깨달음을 얻었다. 그 순간 눈에서 뜨거운 눈물이 흘러내렸다.

그 뒤 나는 더는 우울해하거나 헛된 회의(懷疑)로 나의 삶에 발목을 잡지 않는다. 내게 주어진 많지 않은 시간 안에 소명을 다하고 가야 하기 때문이다. 전국에 초등학교가 6000개 가까이 있고 중학교가 2000여 개, 고등학교가 2000여 개 있다. 학교 말고도 기업과 정부부처 등등 장애를 알리고, 인식을 개선시켜야 할 곳은 엄청나게 많다. 이 모든 곳으로 달려가 장애가 있지만 누구보다 행복하고 당당하게 사는 모습을 보여 주는 것이 내가 죽기 전 할 일이다. 비장애인들이 보는 앞에서 끝까지 장애인과 더불어 사는 세상을 주장하다 연단에서 마지막 숨을 거두고 싶다.

그리하여 먼 훗날 내가 이 땅에서 사라지더라도 장애를 안고 태어난 자녀들을 본 부모들이 그저 애가 눈이 작거나, 코가 납작하거나, 피부색이 까무잡잡한 정도로 받아들일 수 있다면 나는 이 땅에 온 소명을 다한 것이다. 그러면 죽기 전에 할 일을 다 한 몇 안 되는 사람이 되어 있으리라.

고정욱 소설가·동화작가

죽기전에 이것만은… >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

횡설수설

구독

-

이주의 PICK

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[죽기전에 이것만은…/김재창]음악을 도구삼아 세상을 ‘반올림’하고 싶다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/09/04/49093010.1.jpg)

댓글 0