■ 건설업계 부도공포 재확산

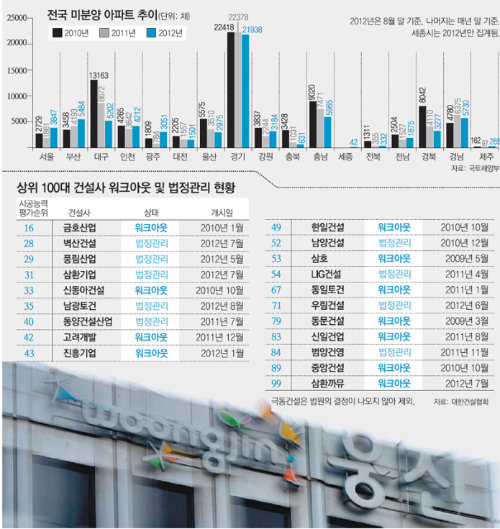

시공능력 순위 38위인 극동건설의 기업회생절차(법정관리) 신청으로 건설업계에 또다시 부도 공포가 퍼지고 있다. 앞서 법정관리를 신청한 건설사와 달리 웅진그룹이라는 모기업이 버틴 상태에서 무너져 충격이 더 크다. 업계에서는 시공능력 순위 상위 10곳 남짓을 제외한 모든 건설사가 사실상 위기에 직면한 것으로 진단하고 있다.

○ 한 사업장이라도 삐걱하면 ‘낭떠러지’

1997년 외환위기를 되레 기회로 삼아 2000년 이후 승승장구했던 D건설. 경기 파주시 일대에서만 아파트 3000여 채를 성공적으로 분양하는 등 서울, 경기 등 수도권에서 잇따라 분양에 성공했다.

새로운 사업을 위해 평택에 148만5000m² 규모의 땅 매입에 나선 게 화근이었다. 자체자금 1200억 원과 프로젝트 파이낸싱(PF)대출 2500억 원으로 땅 값을 치렀지만 연간 이자만 200억 원에 육박했다. 분양에 나서려던 2008년 글로벌 금융위기까지 찾아오면서 결국 워크아웃을 선택하게 됐다.

이 회사에서 보듯 건설사 몰락의 원인으로 주택사업의 구조적 특징이 꼽힌다. 자금을 쌓아 두며 속도를 조절할 수 있는 다른 업종과 달리 주택사업 시행을 하는 건설업체는 돈이 들어와도 원자재(땅)를 사기 위해 자금을 추가 조달해야 한다.

시공만 하는 대형 건설사의 사정도 다르지는 않다. 시행사가 금융기관에서 PF대출을 받을 때 시공사가 보증을 서기 때문이다. 미분양으로 시행사가 부도를 내면 모든 걸 시공사가 떠안아야 한다.

○ 땅값 상승, 수익성도 급락

2007년 도입된 분양가 상한제와 땅값 상승도 주택업계의 발목을 잡았다.

S건설 관계자는 “분양가 상한제에 따라 사업이 성공적일 때 수익률이 7∼8% 수준”이라며 “미분양이 20%만 나와도 바로 적자인데 공사는 계속해야 하니 건설사들이 유동성의 위기를 맞는 것”이라고 전했다.

전국 공시지가가 2006년 18.4%, 2007년 11.6%의 상승률을 기록하는 등 2006년 이후 가파르게 오른 땅값도 부담이 된다. 땅은 비쌀 때 샀는데 갈수록 분양가는 하락하니 수지타산이 안 맞는다. 너무 비싸게 땅을 사들여 사업은 미뤄 놓고 이자만 물고 있는 업체도 많다.

김선덕 건설산업전략연구소장은 “건설사들이 한창 땅값이 오를 때 수도권 토지를 많이들 매입했다”며 “공공택지라면 반납이라도 하는데 민간택지는 발을 뺄 수도 없고, 아파트를 지을 수도 없어 이자만 내게 되는 셈”이라고 말했다.

장윤정 기자 yunjung@donga.com

김수연 기자 sykim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0