학교-회사 공지사항 수시로 떠 학부모-직장인 스트레스 호소

“애들 담임선생님과의 단체채팅이 여간 스트레스가 아니에요. 단어 하나 고르는 데 15분 넘게 걸린 적도 있어요. 채팅을 거부할 수도 없고….”

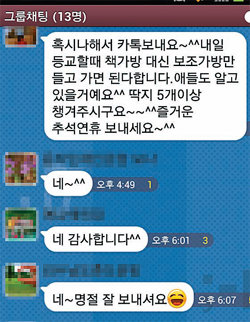

고등학교 1학년 딸을 둔 황모 씨(45)의 하소연이다. 그는 2주 전 아이의 반 학부모 대표가 만든 학부모 단체 카카오톡 채팅방에 초대됐다. 학부모끼리 정보를 공유하고 담임교사에게 질문도 하자는 취지로 만든 것이었다. 담임교사는 이 방에 행사일정 등 공지사항을 올려준다. 하지만 이 방에 글이 올라올 때마다 대응을 해야 해 여간 스트레스가 아니다. 황 씨는 “대답을 안 할 수도 없고, 적극적으로 목소리를 내자니 다른 학부모 눈치가 보인다”며 “시집살이보다 피곤하다”고 말했다.

‘카카오톡’ ‘마이피플’ 등 스마트폰 애플리케이션에서 제공하는 단체 채팅 기능을 이용하는 사람이 늘면서 스트레스를 호소하는 사람도 늘고 있다.

최근 서울의 A경찰서도 형사들의 단체 채팅방을 만들었다. 팀별로 직속 간부가 참여하는 방을 만들어 전달사항을 공유한다. 한 형사는 “외근 나가도 무전 들어야지, 단체 채팅방 확인해야지…. 시도 때도 없이 ‘딩동’거려서 비번일에는 아예 알림 기능을 꺼놓는다”고 말했다.

학부모 모임 외에도 성당, 동창생 모임까지 3개의 단체 채팅방에서 활동하는 정모 씨(48·여)는 “한두 시간만 휴대전화를 안 들여다보면 방마다 확인하지 못한 메시지가 100여 건 쌓이는 날도 있다. 진짜 생활의 공해”라고 했다.

한번 채팅방에 참여하면 마음대로 나가지도 못하는 게 더 스트레스다. 초등학교 1학년 딸을 둔 이모 씨(39·여)는 “담임선생님 눈치가 보여 아무도 채팅방에서 나가지 않는다”며 “선생님 글에는 빨리 답해야 한다는 강박관념 때문에 하루 종일 스마트폰을 손에서 놓질 못한다”고 말했다.

박희창 기자 ramblas@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0