불타고 헐린 설움 씻어낼 그날은

아내가 봉사활동으로 창경궁 잔디밭의 잡초를 뽑으러 간다기에 따라 나섰다. 아침의 궁궐은 텅 비어 고요했다. 자원봉사자들은 나누어준 호미와 마대자루를 들고 지정해준 잔디밭으로 흩어졌다. 멀리서 보는 것과 달리 잔디 사이에는 생각보다 많은 잡초가 있었다. 금방 자루가 가득 찼다.

가을이 오고 있었지만, 잔디의 푸르름은 싱그럽기만 했다. 붉은 목조 전각(殿閣·임금이나 왕족이 살았던 큰 건물)과 그 앞에 펼쳐진 초록 잔디는 꽤나 멋들어진 조합을 보여주고 있었다. 하지만 이 풍경이 우리 궁궐의 옛 모습은 아니라는 것을 상기할 필요가 있다. 우리나라의 전통적인 조경에서는 서양처럼 사는 곳 주변에 잔디를 깔지 않았다. ‘떼’라고 불리는 잔디는 무덤의 유실과 붕괴를 방지하기 위해 묘 주변에 심었을 뿐이다. 지금 궁궐에 있는 잔디밭은 일제강점기 때 조성됐다. 전각들 사이로 펼쳐져 있는 거대한 잔디밭은 파괴된 전각들의 자리인 셈이다. 결국 잡초 뽑는 시간을 다 채우지 못하고 슬쩍 빠져나와 스케치북을 들었다.

○ 일제 때 파괴되고 맥 끊기고

창경궁은 1484년 성종 때 만들어졌다. 다른 궁궐들과 마찬가지로 임진왜란 때 모두 불타 없어진 것을 광해군 7년인 1615년부터 재건했다. 하지만 그 뒤에도 몇 차례 화재가 발생해 명정전을 비롯한 몇 건물만 남았다. 창경궁은 일제강점기 때 가장 크게 훼손됐던 궁궐 중 하나이기도 하다. 일제는 궁 안의 건물들을 헐어 내고 동물원과 식물원을 조성해 일반인에게 개방했다. 이름도 창경궁에서 창경원으로 격하시켰다. 창경궁과 종묘 사이에 도로(현재 율곡로)를 내 맥을 끊기도 했다.

○ 조금씩 과거에 다가서는 창경궁

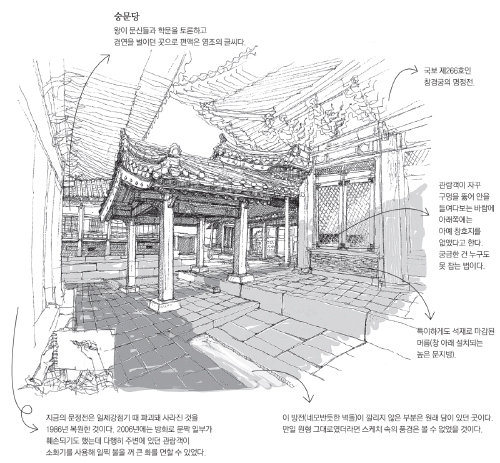

광복 이후 1980년대까지 계속 관광시설로 사용되던 창경궁은 정부의 복원계획에 따라 1983년 이름을 창경궁으로 환원하고 본격적인 복원작업에 들어갔다. 벚꽃놀이를 위해 심어졌던 수천 그루의 벚꽃 나무를 없애고 소나무와 단풍나무를 심었다. 내가 앉았던 문정전도 그때 복원된 것이다. 문정전은 2006년 방화로 문짝 일부가 훼손되는 수난을 겪기도 했다. 다행히 주변에 있던 관람객이 소화기로 일찍 불을 꺼 큰 화를 면할 수 있었다. 당시 방화범은 집행유예로 풀려났는데, 유예 기간 중 숭례문에 다시 불을 내고 말았다.

짧지 않은 시간 동안 두어 명의 외국인과 초등학생이 끼어 있는 한 가족, 그리고 건축공부를 하는 듯한 대학생으로 보이는 세 사람이 지나갔다. 아침 햇살이 만들어내는 그림자가 복도각 기둥 사이에서 서성대고 있었다. 그 사이로 역사 속의 누군가가 헛기침을 하며 불쑥 걸어 나올 것만 같았다.

조정으로 밀려들어 오는 단체 관람객을 보며 스케치북을 접고 일어섰다. 아내는 열심히 잡초를 뽑고 있으려나. 나는 관람객들 사이를 지나 너른 잔디밭으로 향했다. 잠시 후 사람들의 소란스러움 뒤로, 사라진 전각들의 거대한 무덤 같은 잔디밭이 덤덤한 평온함과 함께 나를 기다리고 있었다.

이장희 일러스트레이터 www.tthat.com

[바로잡습니다]본보 20~21일자 B7면

◇본보 20~21일자 B7면 ‘불타고 헐린 설움 씻어낼 그날은’ 기사의 그림 설명 중 창경궁 명정전은 국보 제266호가 아니라 226호입니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[O2/이장희의 스케치 여행]서울 종로구 서촌 상량식](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2012/10/26/50423594.1.jpg)

댓글 0