다음 달 8일 3년 열애 끝에 결혼을 앞둔 컨설팅회사 직원 임모 씨(32)는 예비신부(27)와 의논 끝에 집에서는 앉아서 소변을 보기로 했다. 아내가 “좌변기 주변에 소변이 튀면 청소하기가 힘들고 냄새도 심하다”며 “잘나가는 연예인도 아내를 위해 앉아서 본다는데 당신도 따라해 보라”고 부탁했기 때문이다.

임 씨는 남자 동료들과의 술자리에서 이런 사실을 털어놨다. 신부를 위해 선택했지만 30년 습관을 바꾼 자신의 처지를 위로받고 싶어서였다. 2, 3년 먼저 결혼한 선배의 반응은 의외였다. 줄지어 “나도 실은 바꿨다”고 답한 것. 이를 지켜보던 40대 부장마저 “아내와 딸이 ‘소변보는 소리가 시끄럽다’고 핀잔을 줘 앉아서 일을 본 지 몇 년 되니까 이젠 편하다”고 고백했다.

10년 전부터 ‘앉아서 오줌 누는 남자’라는 문구를 명함에 넣어 이 운동을 펼쳐온 공무원 김현수 씨(55)는 “앉아서 소변볼 때의 장점을 설명해 주니 주변 사람 절반가량이 동참했다”고 말했다.

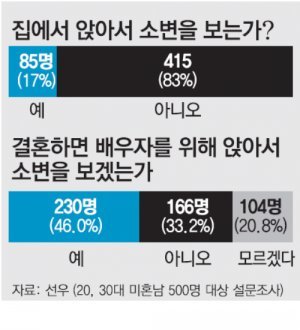

아직 ‘서서 쏴’를 고집하는 ‘저항 세력’도 만만치 않다. 직장인 강모 씨(33)는 “아내가 남편을 우습게보니 소변까지 간섭하는 것”이라며 “지퍼를 놔두고 아예 바지를 벗으니 불편하고 잔뇨감이 심하다”고 불평했다. 설문조사에서도 남성의 약 40%가 ‘앉아 쏴’를 부정적으로 봤다. 하지만 이윤수 비뇨기과 전문의는 “앉아서 소변을 보면 요도괄약근이 팽팽해져 섰을 때보다 잔뇨 배출에 효과적이다”며 “화장실 위생, 여성의 불쾌함을 고려하면 앉아서 보는 게 이득”이라고 말했다.

▶[채널A 영상] 효과만점? 음주운전 경고 소변기

박훈상 기자 tigermask@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![학습의 양날의 검 ‘스마트폰’…교내 사용 제한 해야 하나 [신문과 놀자!/눈에 쏙쏙 디지털 이야기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130494688.1.thumb.jpg)

댓글 0