■ 원자바오 남북정상회담 주선… 2009년 당시 무슨일이?

“북한에서 드디어 신호가 왔군.”

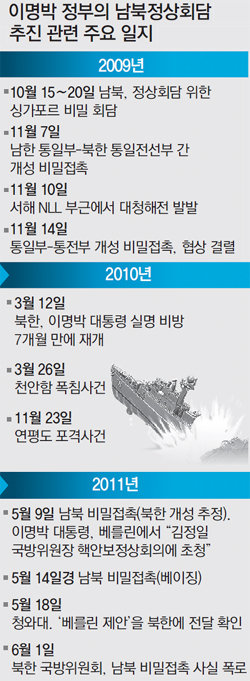

2009년 중국 원자바오(溫家寶) 총리를 통해 “김정일 북한 국방위원장이 이명박 대통령을 만나고 싶어 한다”라는 메시지를 전달받은 청와대 외교안보라인의 핵심 인사들은 흥분과 걱정이 교차했다고 한다. 중국 최고위층 인사를 통해 들어온 남북정상회담 요청은 충분히 신뢰할 근거가 있었고 앞으로 추진 과정에서 중국이 적극적인 중재 역할을 해 줄 것이라는 점에서 고무적이었다. 그러나 남북정상회담의 민감성 안에 어떤 변수가 숨어 있을지 예측할 수 없었다.

○ 새롭게 드러나는 3차 정상회담 추진의 막전막후

북한의 회담 요청을 적극 검토키로 한 배경에는 ‘퍼 주기’ 비판을 받은 김대중, 노무현 정부의 대북정책을 답습하지 않겠다는 현 정부의 원칙에 마침내 북한이 응하기 시작했다는 판단도 깔려 있었다. 이 대통령은 14일 동아일보와의 퇴임 인터뷰에서 “북한은 그동안 일방적으로 남측이 자신들을 만나려 안달한다. 그러니까 남쪽이 자기네한테로 올 것이라고 생각해왔다”라며 “우리가 그동안 무조건 찾아가서 만나기에 급급해 왔으니 그런 것”이라고 했다.

이 대통령은 “이참에 남북관계를 정상화하자. 우리가 2차례나 평양에 갔으니 이번에는 북쪽에서 내려와야 한다”라며 제주도와 파주, 인천, 판문점 등을 회담 장소로 제안했다. 북한 측이 난색을 표하자 원 총리는 “북측이 먼저 만나자고 했으니 장소에는 너무 구애받지 않는 게 어떠냐”라며 남한을 설득했다. 이에 청와대는 장소 문제를 양보했고 북한은 김양건 통일전선부 부장을 싱가포르로 보내 당시 이 대통령의 핵심 비선인 임태희 고용노동부 장관과의 협상에 응하는 것으로 화답했다.

임 장관과 김 부장은 2009년 10월 전후로 최소 3번 이상 접촉하고 구체적인 정상회담 의제들을 조율했다. 독일 ‘프라이카우프 방식’처럼 국군포로 및 납북자 송환을 조건으로 한 대북 경제적 지원, 북한 내 국군 유해 발굴 등까지 사실상 합의했던 것으로 알려졌다. 그러나 북한은 그 과정에서 최소 5억∼6억 달러 규모의 현물을 대가로 요구했다. 이를 받아 줄 것인지를 놓고 정부 내에서도 강온파 사이의 의견 차가 커지면서 결국 정상회담은 무산됐다.

○ 끝내 닫힌 대화의 문

이후 북한은 회담 무산의 보복이라도 하려는 듯 2010년 3월 천안함 폭침 사건을 일으켰고 남북관계는 최악의 상황으로 치달았다. 1년 가까이 지난 2011년 4월 북측의 사과를 받아 내고 남북관계를 정상화하기 위한 정상회담 시도가 다시 본격화됐다. 그러나 이마저 틀어지면서 대화의 문은 끝내 닫혔다.

중국은 두 번째 회담 시도에서는 2009년 당시보다 적극적으로 움직이지 않았던 것으로 알려졌다. 물밑 접촉이 진행되던 시기에 중국을 방문한 김 위원장이 남측을 편드는 중국 고위당국자에게 반발해 회담 추진을 중단했다는 설도 있다.

당시 협상에 깊숙이 개입했던 전직 고위 당국자는 “2차례의 협상 모두 북쪽이 먼저 의사를 타진해 왔고, 협상이 결렬된 것도 우리 쪽의 문제가 아니라 김 위원장의 건강 문제로 인한 불안한 내부 정세와 후계 세습 문제 등으로 초조했던 북한 때문이었다”라고 말했다. 그러나 일각에서는 “북한에 대한 충분한 이해 없이 북한에 한꺼번에 많은 것을 얻어 내려 한 정부의 욕심이 일을 그르쳤다”라는 지적도 나온다. 한 외교소식통은 “북한이 먼저 정상회담을 요청했다는 사실만으로 자만심에 빠져 정부가 섣불리 북한을 길들이려 한 측면도 있다”라고 말했다.

▶ [채널A 영상] 임태희 “北 김양건 만나기 위해 변장도 불사”

이정은 기자 lightee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0