無에서 鐵을 만든 박태준… 용광로 꿈 死後에 이룬 정주영

“용광로만 세울 수 있다면 일본 최고의, 아니, 세계 최고의 철강사가 될 수 있습니다. 그러니 부디 융자를….”

1967년 일본 고베(神戶). 일본이 산업발전을 통해 선진국 대열을 넘보던 고도경제성장시대다. 간사이(關西) 지역을 대표하는 재벌 만표(万俵) 가문의 장남 만표 뎃페이(万俵鐵平) 한신(阪神)특수제강 전무는 투자자를 찾아 동분서주한다.

만표 전무는 할아버지에게서 물려받은 한신특수제강에 용광로를 세운다는 청사진을 내놓고 도약을 꿈꾼다. 이를 지켜보던 국영 철강사인 제국제철은 선철(銑鐵) 공급을 중단하고 견제에 나선다. 국내에서는 인기 드라마 ‘하얀 거탑’의 원작자로 잘 알려진 야마자키 도요코(山崎豊子)의 기업극화 ‘화려한 일족(華麗なる一族·1973년)’ 얘기다.

산요특수제강은 막대한 설비 투자를 벌이던 중 일본의 경기침체로 대출금을 갚지 못해 1965년 파산했다. 산요특수제강은 회생 절차를 거쳐 2006년 신일본제철에 인수됐다.

결말은 다를지언정 국내 양대 철강사인 포스코와 현대제철의 경쟁구도는 여러 면에서 ‘화려한 일족’을 연상케 한다. 먼저 용광로 건설을 둘러싼 국영 출신 제철소와 재벌그룹 계열 철강사의 맞대결이라는 관점에서 그렇다. 한신특수제강과 현대그룹이 승계 과정에서 부자간 갈등을 겪었다는 공통점도 있다. 포스코와 신일본제철이 전략적 제휴관계로 상호 지분을 보유하고 있다는 점 또한 이 소설 독자들에게는 색다르게 다가오는 대목이다.

소설 속 만표 전무가 집념을 불태우는 용광로 건설은 모든 중소 철강회사의 꿈이다. 용광로는 고철을 녹이는 전기로와 달리 섭씨 1500도의 고온으로 철광석을 녹여 선철을 만드는 거대 장비다. 보통 높이가 20∼30m에 달해 고로(高爐)라는 별칭으로도 불린다.

1973년 포항제철(현 포스코)의 포항제철소 용광로 제1호기 가동은 그래서 역사적인 사건이었다. 한국이 비로소 스스로의 힘으로 ‘철의 자주독립’을 이뤄냈다는 의미가 있기 때문이다.

첫발을 뗀 기업의 성공 뒤에는 후발업체의 추격이 필연처럼 이어진다. 현대그룹은 1978년 인천제철(현 현대제철)을 인수합병하고 대대적인 철강사업 강화에 나섰다. 용광로 건설을 통해 국영 제철소에 맞서려는 후발업체의 도전. 되풀이되는 역사처럼 한국판 ‘철의 전쟁’은 이렇게 시작됐다.

영일만의 포철 신화

포스코는 1992년 포항제철소에 4기, 광양제철소에 3기의 용광로를 준공해 연간 총 2080만 t의 조강 생산능력을 갖췄다.

‘화려한 일족’이 필독서였던 현대제철

1983년 인천제철 직원들을 불러놓고 이렇게 말한 고 정주영 현대그룹 창업주의 추진력은 ‘화려한 일족’의 만표 전무를 연상하게 한다. 다른 그룹 계열사의 성공을 바탕으로 새 사업을 펼쳤다는 점도 일맥상통한다.

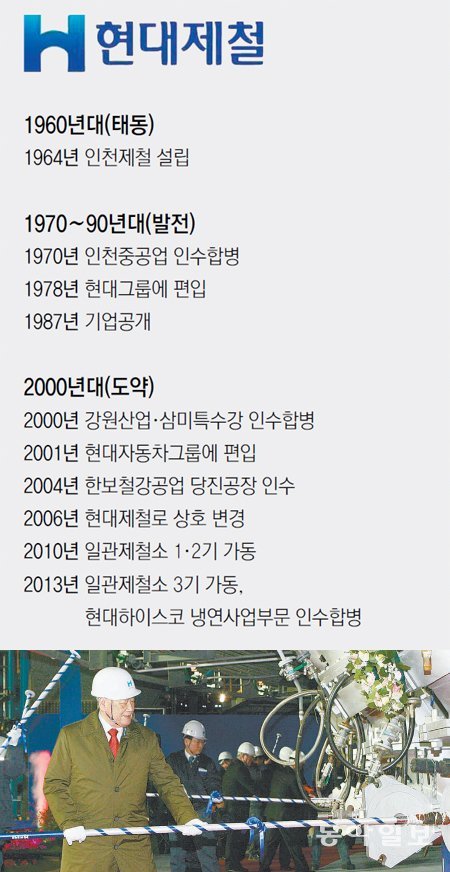

현대제철의 시초는 1953년 설립된 대한중공업이다. 이후 1962년 인천중공업으로 이름을 바꿨다. 1964년 설립된 인천제철은 1970년 인천중공업을 인수한 뒤 1978년 현대그룹에 편입됐다. 정 창업주도 만표 전무처럼 용광로를 갈망했다.

그러나 사정은 녹록지 않았다. 포스코가 국영기업이던 시절이어서 정부가 허가를 내주지 않았기 때문이었다. 만표 전무의 한신특수제강도 대장성(大藏省·일본의 과거 중앙행정기관으로 2001년 재무성에 권한을 이양한 후 소멸)의 반대에 번번이 부닥쳤다.

현대제철이 용광로를 가질 수 있게 된 것은 2001년 정 창업주 사후의 일이다. 아들인 정몽구 현대자동차그룹 회장이 부친이 이루지 못한 꿈을 대신하고 나섰다. 2000년 삼미특수강과 강원산업, 2004년 한보철강을 인수하는 등 현대제철의 몸집을 차곡차곡 불려왔다. 용광로 착공을 앞두고는 포스코를 비롯한 철강사 엔지니어 180여 명을 영입했다. 2006년 인천제철은 회사 이름을 현대제철로 바꾸고 염원하던 충남 당진 일관제철소 제1용광로 기공식을 가졌다. 현대제철은 정 창업주가 생전에 용광로 건설을 구상할 때 지어둔 이름이다.

용광로 착공을 앞둔 당시 현대제철 분위기는 비장함마저 감돌았다고 한다. 임직원들은 하루에도 수십 번씩 “용광로 건설을 반드시 성공시켜야 한다”고 입버릇처럼 말했다. 2대에 걸친 대업은 칠순을 넘긴 정몽구 회장을 바삐 움직이게 했다. 정 회장을 태운 헬리콥터는 서울 서초구 양재동 현대차그룹 본사와 당진제철소를 쉴 새 없이 오갔다.

2010년 당진제철소 제1용광로 화입식(용광로에 처음 불씨를 넣는 행사). 정 회장은 만면에 미소가 가득했다. 정 회장이 불씨를 매단 긴 쇠꼬챙이를 용광로 하단에 찔러 넣어 불을 지피는 순간, 현대차그룹은 철강의 원료인 쇳물에서 자동차까지 모두 생산하는 세계 유일의 기업이 됐다.

용광로 건설에 매달리던 시절 현대제철 임직원들에게 ‘화려한 일족’은 필독서였다고 한다. 당시 신입사원이었던 한 직원은 “부서장이 ‘꼭 한번 읽어보라’며 자비로 책을 사서 직원들에게 돌렸다. 용광로에 목숨을 건 작품 속 주인공의 모습에서 느끼는 바가 많아 바쁜 와중에도 시간을 쪼개 읽었던 기억이 생생하다”고 회상했다.

용광로처럼 뜨거운 철의 전쟁

현대제철은 올해 9월 당진제철소에 세 번째 용광로를 준공했다. 이 용광로가 연말부터 가동되면 현대제철은 기존 전기로(연 1200만 t)와 3개의 용광로(연 1200만 t)를 합해 연간 2400만 t의 조강 생산능력을 갖춘 세계 11위 철강사가 된다.

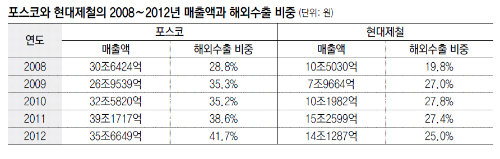

지난달에는 현대하이스코의 냉연(자동차 강판에 주로 사용되는 철강재) 부문까지 합병해 매출액이 20조 원을 넘어설 것으로 전망된다. 아직 포스코(지난해 매출액 35조6649억 원)와 격차가 크지만 매출액이 3분의 1 수준이던 5년 전에 비하면 급격한 성장세다.

현대제철 관계자는 “현대제철의 역사는 용광로 건설 전과 후로 나뉜다고 해도 과언이 아니다”라며 “10년 전만 해도 상상할 수 없었던 용광로 준공은 임직원들의 사기 진작에도 크게 영향을 미쳤다”고 말했다.

철강업계에 따르면 현대차그룹은 이전까지 포스코에서 공급받던 강판의 상당량을 현대제철 제품으로 바꾸고 있다. 포스코는 대응책으로 연료저장탱크용 강재 등 신제품 개발에 나서는 한편 해외 판매 비중을 늘리고 있다. 미국 제너럴모터스(GM)와 독일 폴크스바겐 등 해외 자동차업체로 판로를 넓혔다. 2009년부터는 일본 도요타와 소니에도 강판 공급을 시작했다. 지난해 포스코의 해외 판매 비중은 40%를 돌파했다.

포스코와 현대제철의 경쟁구도는 갈수록 심화할 것으로 전망된다. 두 회사의 잇단 설비투자로 지난해 국내 철강 과잉 물량(국내 수요를 충족하고도 남은 물량)은 500만 t을 넘어섰다.

철강업계는 ‘경쟁→승자독식’으로 이어지는 역사를 되풀이하고 있다. 2006년 산요특수제강을 인수한 신일본제철은 지난해 10월 일본 3위 철강사인 스미토모(住友)금속공업을 인수해 신일철주금을 출범시켰다. 이에 앞서 2006년에는 인도 미탈스틸이 룩셈부르크 아르셀로를 인수해 세계 1위 철강사인 아르셀로미탈을 탄생시켰다.

100여 년 전인 1901년에는 ‘철강왕’ 앤드루 카네기가 경쟁 업체들을 흡수 합병해 US스틸을 설립했다. 한 번 불이 붙으면 꺼지지 않는 용광로처럼 ‘철의 전쟁’은 시대와 국경을 초월해 계속되고 있다.

이진석 기자 gene@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0