[포스트 뉴 노멀 시대/한국경제 새 길을 찾는다]

<2> 선진국은 ‘3차 산업혁명’ 중

《 지난해 9월 미국 뉴욕 시 퀸스 플러싱 뉴욕과학관에서 열린 ‘월드 뉴욕 메이커 페어’ 행사장. 전시업체 관계자가 3차원(3D) 영상을 컴퓨터에 입력하자 3D프린터에서 플라스틱과 실리콘으로 만들어진 작은 모형 제품이 몇 분 만에 뚝딱 나왔다. 그는 “3D프린터 가격이 떨어지고 있으니 구입해 집 안에 ‘공장’ 하나를 들여 놓으라”며 관람객들을 유혹했다. 제조업이 살아나고 있는 미국에서는 요즘 컴퓨터 스캐너, 3D프린터, 레이저 커터 등의 디지털 제조 기술을 활용해 원하는 제품을 생산하는 ‘제조자 운동(Maker Movement)’ 열풍이 불고 있다. 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 가전전시회(CES)에는 3D프린팅 독립 전시관도 처음으로 등장했다. 정보기술(IT) 매체인 와이어드의 크리스 앤더슨 편집장은 “1990년대 IT 혁명에 이어 제조자 운동이 세계 경제를 바꿔 놓을 새로운 산업혁명이 될 것”이라고 전망했다. 》

○ 제조업 판도 바꾸는 ‘디지털 제조’

독일 최대 전자전기 제조회사인 지멘스는 이달부터 가스터빈 부품을 3D프린터로 제조할 계획이다. 이 회사는 “3D프린터 기술로 평균 44주 걸리는 수리 기간을 4주로 줄이고 비용을 대폭 절감할 수 있다”고 밝혔다. 항공기 제조업체인 미국 GE애비에이션도 2016년부터 연료분사 장치를 3D프린터로 제조하겠다고 밝혔다. 일부 마니아층의 취미 활동으로 시작된 디지털 제조 기술이 전통 제조업의 지형마저 바꾸고 있는 것이다.

○ ‘죽음의 계곡’을 넘는 제조업 허브 육성

미국은 디지털 제조 및 설계, 경금속 소재, 차세대 파워일렉트로닉스 등의 첨단 제조업 육성에 공을 들이고 있다. 생산기지의 해외 이전으로 ‘연구개발(R&D)-생산-소비’의 선순환이 끊겼기 때문이다. 혁신적인 기술과 사업화 사이의 간극을 뜻하는 ‘죽음의 계곡(Valley of Death)’ 현상도 문제다. 미 정부는 독일의 프라운호퍼연구소와 같은 산학연 연구소 45곳을 만들어 제조업의 ‘잃어버린 고리(missing middle)’ 재건에 나섰다.

한국 제조업체의 연평균 영업이익률은 2000년대 6.3%에서 2010∼2012년 5.8%로 떨어졌다. 미국 제조업체의 영업이익률은 같은 기간 6.1%에서 7.5%로 높아져 한국을 따라잡았다. 한 금융 공기업 사장은 “영업이익률이 미국보다 낮아졌다는 것은 한국 제조업의 체질 개선이 시급하다는 신호”라고 말했다.

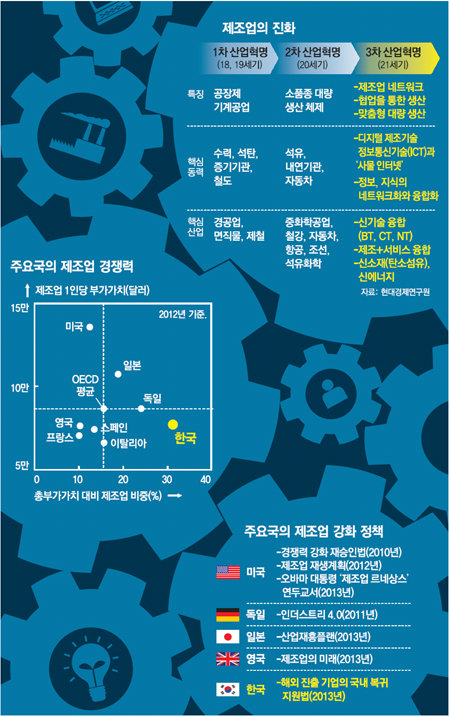

동아일보와 현대경제연구원이 경제협력개발기구(OECD) 주요 국가를 비교한 결과 한국은 2012년 제조업 비중이 31.1%로 OECD 평균(15.6%)보다는 높았지만 1인당 부가가치(7만7000달러)는 평균(8만7000달러) 이하였다. 실속이 작은 ‘양적 성장’을 하고 있는 셈이다.

서울 종로나 용산 등 도심 상가를 ‘창조 제조업’ 클러스터로 바꿀 수 있는 기폭제인 디지털 제조나 제조자 운동도 아직은 걸음마 단계다. 서울 세운상가에서 제조자 운동단체인 팹랩서울을 운영하고 있는 고산 타이드인스티튜트 대표는 “3D프린터 등 장비나 기술만 있다고 되는 게 아니다”며 “이를 잘 활용할 수 있는 전문 인력 육성과 민관 협력이 중요하다”고 말했다.

이장균 현대경제연구원 수석연구위원은 “차세대 제조업을 육성하는 범부처 전략과 R&D 투자, 디지털 기술을 이용해 누구나 공장 창업을 할 수 있는 ‘자가(自家) 생산체계’ 육성이 필요하다”고 말했다.

美 제조업 유턴운동 주도 모저 대표

―최근 미국 기업들의 유턴 현상이 가속화하고 있는데….

“2010년을 전후해 중소, 중견기업들로부터 시작해서 최근에는 제너럴일렉트릭(GE) 월풀 애플 구글 등 글로벌 대기업들까지 가세했다. 150개가 넘는 미 기업이 돌아왔다.”

―이유는 뭔가.

“수십 년간 미 제조업체는 낮은 인건비만 보고 해외로 공장을 옮겼다. 10년 전 미국에서의 제조비용은 중국보다 40% 높았다. 지금도 20% 정도 높다. 하지만 해외생산 제품의 운송비용, 현지에서 무분별하게 이뤄지는 지적재산권 침해, 지지부진한 공정혁신 등 전체 비용을 따져보니 해외공장 운영이 결코 이득이 아니라는 점을 깨닫기 시작했다. 2012년 2월 중국의 일부 생산라인을 켄터키 주로 옮긴 GE의 제프리 이멀트 최고경영자(CEO)는 ‘해외로 공장을 옮긴 뒤 결과가 좋지 않았다’고 했다.”

―인건비 격차도 줄고 있다는데….

“2008년 이후 달러화 기준으로 중국의 순노동비용은 매년 10% 올랐지만 미국의 순노동비용은 거의 변화가 없었다. 세계적 컨설팅회사인 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 내년에는 양국의 순노동비용 격차가 거의 사라질 것으로 내다보고 있다.”

―공장의 미국 복귀로 미국 경제는 어떤 이득을 보나.

“가장 큰 건 역시 일자리 창출이다. 2010년 이후 미 제조업에서 약 50만 개의 일자리가 만들어졌는데 이 중 15%인 8만여 개가 본토로 공장을 옮긴 기업에서 만들어졌다. ‘미 제조업의 부활’이라는 자신감을 갖게 된 것도 빼놓을 수 없는 소득이다.”

<글 싣는 순서>

<1회> 포스트 뉴 노멀 시대가 온다

<3회> 브레이크 걸린 신흥국, 기회는 있다

<4회> ‘화이트칼라’에서 ‘레인보 칼라’로

<5회> 일하는 노년이 성장동력

<특별취재팀>

팀장=박용 경제부 차장

이상훈 문병기 정임수 기자 (경제부) 박현진 뉴욕 이헌진 베이징 박형준 도쿄 특파원(국제부)

포스트 뉴 노멀 시대…한국경제 새 길을 찾는다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

새로 나왔어요

구독

-

횡설수설

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0