새빨간 립스틱에 효도신발… 손님과 함께 늙어가는 그들

“자옥아∼ 자옥아아∼ 내가, 내가 못 잊을 사람아….”

무대 위의 가수가 구성지게 한 곡조를 뽑고 있다. 색소폰과 전자키보드, 기타 연주자도 박자에 맞춰 흥을 돋웠다. 그 사이 노래는 ‘자옥아’에서 조용필의 ‘어제 오늘 그리고’로 이어졌다. “바람소리처럼 멀리 사라져간 인생길. 우린 무슨 사랑 어떤 사랑 했나….”

가수의 열창이 끝나자 사회자는 “오늘 생신 맞으신 ○○○ 사장님, 진심으로 축하드립니다∼”란 멘트를 날렸고 팡파르와 함께 박수 음향효과가 쏟아졌다.

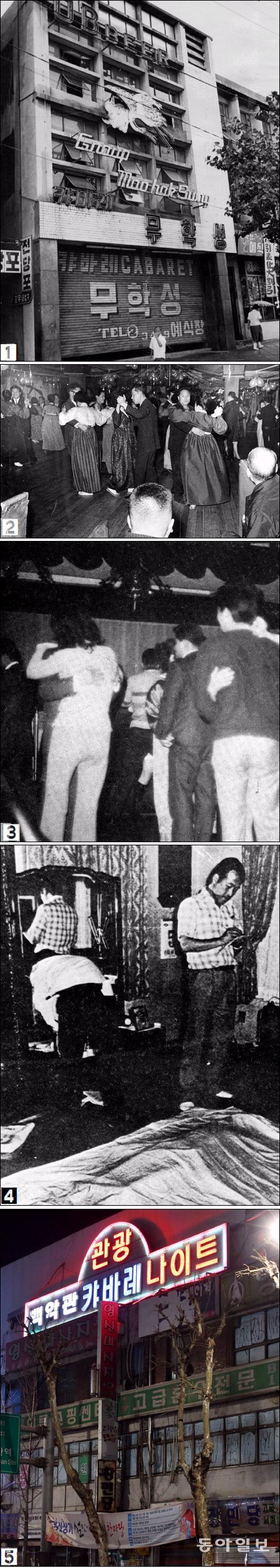

얼핏 보면 일반 나이트클럽처럼 보였다. 하지만 뭔가 달랐다. 춤 삼매경에 빠진 이들은 50∼70대였다. 댄스 타임이 끝나 손님들이 자리에 앉으면 재빠르게 다가와 맥주잔을 채우는 웨이트리스들도 50대 이상이 대부분이었다. 과거 한때 사교 장소로 큰 인기를 얻었지만 이제는 겨우 명맥을 잇고 있는 ‘카바레’의 풍경이다.

겨울이 지나고 봄이 다가오는 시기, 서울 영등포구 ‘백악관 카바레 나이트’를 채운 손님과 종업원들의 머리엔 희끗희끗 눈이 내렸다. 60대 웨이트리스들은 머리를 검게 염색하고 검은 정장에 빨간 넥타이와 빨간 립스틱으로 한껏 멋을 냈다. 그러나 그런 그들의 발을 감싼 것은 어르신들이 편하려고 신는다는 ‘효도 신발’이었다.

“한때는 카바레 웨이트리스도 인기 직업”

“예전엔 한 달 수입이 400만 원을 넘었어요. 손님 관리 잘하는 선배들은 다른 카바레로 옮길 때 스카우트비까지 받을 정도였다니까요.”

“지금은 콜라텍으로 변했지만 근처 ‘금마차 카바레’가 정말 잘나갔어요. 이미자 하춘화 이주일 등이 스타로 컸고 남진 태진아도 자주 출연했던 곳이었죠.”

과거를 회상하는 장 씨의 얼굴은 만감이 교차하는 듯했다. 옆에 있던 한 웨이터는 “1980, 90년대엔 웨이터가 되고 싶다는 이가 많았다. 그 당시엔 신용카드는 거의 없고 현금을 쓸 때라 회사에서 푹푹 퍼주던 보너스가 다 카바레로 왔다”고 너스레를 떨었다.

옥경이(가명·66) 씨는 1990년대 중반 나이트클럽에 놀러 갔다가 카바레 웨이트리스로 ‘캐스팅’됐다고 한다. “내가 춤도 잘 추고 사람들하고 잘 어울리니까 (카바레) 사장이 같이 일하자고 하더군요. 며칠 일해 봤는데 매일 15만∼20만 원씩 벌이가 되니까 재밌더라고요.”

카바레 웨이터(웨이트리스)의 수입은 자신이 받은 손님이 낸 술값의 20%(카드일 경우 15%)다. 손님이 많고 술을 많이 시킬수록 웨이터의 수입이 늘어난다. “한 달에 300만∼400만 원을 벌 때도 있었지요. 그 재미에 골치 아픈 손님들 때문에 받는 스트레스도 잊고 지냈어요. 다 옛날 얘기지만….”

춤바람? 예의 중시하는 사교장!

카바레에서 제대로 춤을 추려면 무도학원 등에서 한 달에 30만∼50만 원을 주고 춤추는 법을 배워야 한다. 박 씨는 “여성은 여섯 박자 스텝만 잘 밟으면 된다. 반면 리드를 하는 남자는 춤을 제대로 출 줄 알아야 한다”고 말했다. 실제 취재진이 ‘백악관 카바레 나이트’를 방문했을 때 한 남성은 여성의 손을 달걀 쥐듯 부드럽게 잡고 여성 주변을 빙글빙글 돌며 현란한 기술을 선보였다. 5개월간 학원에서 춤을 배웠다는 김모 씨(67)는 “여자를 왔다 갔다 하게 하면서 춤을 추는 남자는 하수(下手)다. 여성을 중앙에 놓고 여성의 리듬에 맞춰 때론 빠르게, 때론 느리게 움직이는 게 포인트”라고 설명했다. 김 씨가 자리에 앉으면 어느 순간 다른 여성이 다가와 눈을 맞췄다. 카바레에선 한 번 같이 춤을 추면 적어도 3곡은 연속으로 추는 게 예의라고 한다.

30여 년간 서울 곳곳의 카바레를 돌아다니며 춤을 춰 왔다는 윤모 씨(68)는 “예전엔 젊은 사람들도 카바레를 많이 찾았는데 이젠 나이 든 사람들이 편하게 놀 수 있는 유일한 공간이 돼 버렸다”며 아쉬워했다. “과거에는 남녀가 적당히 어두운 곳에서 음악에 맞춰 춤을 출 수 있어 카바레의 인기가 높았지요. 모르는 사람의 손을 잡고 춤출 때 느끼는 스릴이 파도타기 하는 것 같기도 했죠.”

친구 3명과 함께 카바레를 찾은 주부 박모 씨(67)는 “예전엔 남편 몰래 카바레를 찾았는데 이젠 아들 부부에게 얘기하고 나온다”며 “주책이라 할지 몰라도 여기서 몸 한 번 풀고 가면 스트레스가 사라진다”고 했다. 함께 온 친구들도 “시부모 모시고 살림하면서 화병 나는 것보다 이런 데 와서 기분 좋게 놀다 가는 게 여러 사람에게 이득”이라고 거들었다.

카바레, 쓸쓸히 역사 속으로

‘亂雜(난잡)한『캬바레』周邊(주변)’.

1965년 10월 27일자 동아일보에 실린 기사 제목이다. 기사에는 “서울 서대문구 창천동 신촌시장 주택가 한가운데 카바레가 생겨, 조용하던 이곳에 매일 밤 주정꾼의 고성방가와 20대 불량배들의 행패가 그치지 않아 주민들의 비난이 높다”는 내용이 나온다. 동방예의지국에서 늦은 시간까지 음주가무를 즐기는 카바레는 난잡한 공간이었다.

카바레 문제는 갈수록 커졌다. 1978년 2월 14일자엔 ‘대낮 원정(遠征) 춤바람’이란 기사에서 “서울에 사는 가정주부들이 수원 성남 안양 인근 카바레에서 춤을 추다 경찰 단속에 걸렸다”고 보도했다. 당시 단속을 하면 여성들이 비상구와 창문을 통해 도망가거나 화장실에 숨었다고 한다.

‘춤바람’과 ‘제비족’의 대명사처럼 불렸던 카바레는 2000년대 들어 급격히 하락세로 접어들었다. 기본 2만∼5만 원에 맥주 5병과 과일안주를 내오는 카바레와 달리 1000∼5000원 정도의 입장료만 내면 춤을 출 수 있는 콜라텍에 손님들이 몰리면서 운영이 어려워졌다. 현재 서울에는 강동구 길동과 강서구 화곡동 등 대여섯 군데만 카바레의 명맥을 유지하고 있다. 손님이 줄자 웨이터들의 수입도 줄었다. 남성 웨이터들은 다른 직업을 찾아 떠났고 그 자리를 중년 여성 웨이트리스들이 메웠다.

장녹수 씨는 매일 오후 6시면 회사(카바레)에서 회의를 한다. 손님을 어떻게 모셔올 것인지를 논의하는 영업 회의다. 그는 “단골 만들기가 하늘의 별따기가 됐다”고 하소연했다. 손님 한 명이 단골이 되고, 그 손님이 다른 친구를 데려오는 일명 ‘새끼치기’가 이뤄져야 안정적인 돈벌이가 되는데 시간이 지날수록 사정이 녹록지 않다는 거였다.

손님이 귀해지다 보니 ‘뻐꾸기 먹는(다른 웨이터에게 손님을 뺏기는)’ 웨이터도 적지 않다고 한다. 밖으로 나가는 손님에게 접근해 명함을 얻어 전화번호를 알아낸 뒤 낮에 연락해 커피 한잔을 한다거나 경조사를 챙기는 방식으로 다른 웨이터의 단골을 빼가는 것. 장 씨는 “주말엔 손님의 친인척 결혼식에도 얼굴을 비추는 등 인맥 관리를 해야 한다”고 말했다.

장 씨의 요즘 한 달 수입은 100만∼130만 원 수준. 과거에 비해 절반 이하로 떨어졌다. 동료 웨이트리스 장희빈(가명·63) 씨도 “허탕 치는 날이 수도 없이 많다”며 한숨을 쉬었다. “예전엔 새벽 2시까지도 근무했는데 이제는 12시 전에 퇴근하는 웨이터도 많아요. 대중교통 이용하려고…. 차비라도 아껴야죠.”

영등포구에 몰려 있던 ‘카네기 카바레’와 ‘뉴욕 카바레’, ‘백악관 카바레’ 중 ‘카네기 카바레’는 지난달 23일 경영난으로 결국 문을 닫았다.

‘카네기 카바레’가 문을 닫던 날, 손님이 북적일 오후 10시경에도 50여 개 테이블 중 영업 중인 테이블은 고작 4개였다. 홀에서 춤을 추는 손님은 3쌍뿐이었다. 그렇게 카네기는 역사 속으로 사라졌다.

웨이트리스 옥경이 씨는 문을 닫은 카바레 내부를 쓸쓸히 바라보며 이렇게 말했다. “카바레는 나와 손님이 수십 년을 함께해 온 공간이었는데 아쉽네요. 그런 카바레가 늙어 사라진다는 게….”

강은지 kej09@donga.com·변종국 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0