[아동학대, 방치된 아이들]

가정내 아동학대 왜 생기나

“저 좀 잡아가 주세요.”

2012년 2월 수도권의 한 아동보호전문기관에 30대 여성이 다급히 전화를 걸어왔다. 이 여성은 상담원에게 “저를 데려가세요” “저 좀 도와주세요”라고 몇 번 외치더니 끝내 흐느꼈다. 아동복지기관에 스스로 전화를 걸기 직전까지 그녀는 일곱 살 된 친아들의 목을 조르고 있었다. 자신에게서 아들을 지키고 스스로를 절망으로부터 지키기 위한 신고전화였다.

중학교 교사 이모 씨(37·여)도 2010년 11월 아동보호기관에 스스로 학대 가해신고를 했다. 학교에선 자상한 선생님으로 알려져 있던 이 씨는 집에 오면 ‘괴물’로 변했다. 그는 10세와 6세인 두 딸이 자신의 지시를 어길 때면 화장실에 가두고 뺨을 후려쳤다. 한 번 회초리를 들면 쇠로 된 막대가 휠 때까지 때려야 직성이 풀렸다. 한겨울에 아이들을 맨발로 집 밖에 서 있게 한 뒤 분에 못 이겨 계단 아래로 밀어버린 적도 있다.

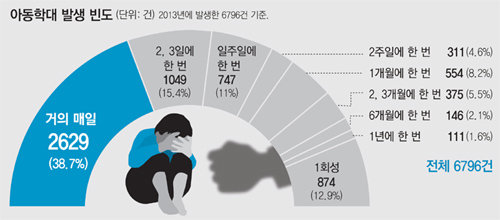

최근 울산과 경북 칠곡 아동학대사망 사건이 집중 조명되면서 비정한 계모가 주된 가해자인 것처럼 보이지만, 자녀를 학대하는 부모는 대부분 친부모다. 보건복지부에 따르면 지난해 보고된 아동학대 6796건의 가해자 가운데 76.2%가 친부모다. 계부모는 학대 가해자의 3.7%였다. 양부모는 0.4%였다.

근본적인 아동학대 대책을 찾으려면 부모가 금쪽같은 친자식을 어떻게 학대하게 되는지 구조를 들여다볼 필요가 있다. 취재팀이 전국 아동보호전문기관의 중점 개입사례 10건을 분석한 결과 부모들의 체벌 정도가 서서히 심해져 결국 극단에 이르는 공통점을 보였다. 이른바 ‘폭력의 에스컬레이팅(escalating·상승)’ 현상이다.

초록우산 어린이재단 유미 복지사업본부장은 “훈육과 학대의 경계에 대한 사회적 합의가 없다 보니 훈육 목적으로 체벌을 시작했더라도 기대했던 교정효과를 보고 스스로 화가 풀릴 때까지 때리다 보면 자기도 모르게 폭력의 강도를 계속 높이게 된다”고 말했다. 이 과정에서 적절한 외부 개입이 없을 경우 부모는 자신이 휘두르는 극단적 폭력에 둔감해진다. 이 부모들은 체벌을 피하려 자녀가 잘못을 시인하는 반응을 보이면 그간의 폭력이 ‘필요악’이었다고 합리화하는 특징도 보인다.

학계에서는 자녀 학대 부모들 가운데 30∼60%가 성장과정에서 학대를 경험한 것으로 보고 있다. 폭력이 대물림되는 것이다. 서울대 심리학과 곽금주 교수는 “어려서 부모의 학대 속에 성장한 사람들은 의식적으로 ‘나는 절대 그렇게 하지 않겠다’고 다짐하지만 막상 자기 자녀와 마찰이 생겨 흥분상태가 되면 유년 시절 학습돼 있던 폭력 성향이 무의식적으로 나오기 쉽다”고 말했다. 또 피학대 경험이 누적되면 감정조절 기능을 하는 뇌 기관인 전전두엽의 기능이 약화돼 감정 조절 능력이 떨어진다.

신광영 neo@donga.com·손효주 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“尹 체포 필요” 59%…“尹, 탄핵대응 잘못” 65% [NBS]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130826744.1.thumb.jpg)

댓글 0