[세월호 참사/또 하나의 위로]

“승무원 자식 둔 죄책감에 효자 잃고도 속울음만…”

황정애 씨(55)의 둘째 아들 안현영 씨(28)는 외주업체에 소속된 계약직 승무원이었다. 2012년 대학 졸업 후 아르바이트생 신분으로 세월호를 탔다. 서빙, 승객 관리, 행사 MC. 잡다한 일을 도맡아 하다 지난해 8월 계약직이 됐다. 아르바이트와 다를 건 없었다. 배를 타며 정식 취업을 준비했다.

세월호 출항 하루 전날 아들은 엄마에게 전화를 걸었다. "엄마, 화분 하나 내 방에 둘 테니까 엄마가 키워줘." "무슨 화분인데?" "잎이 길고 삐죽하네." "난초인가 보네." 잎 사이로 꽃이 고개를 내밀고 있었다. "엄마, 난도 꽃이 펴?" "그럼. 꽃이 예쁘게 피지." 도란도란 대화가 오갔다. 화분은 아들의 마지막 선물이 됐다. 화분은 학생들을 구하려다 실종된 세월호 사무장 양대홍 씨(46)가 준 것이었다. 사무장은 책임감 강한 안 씨를 아꼈다. 안 씨는 군복무 시절 사단장 표창을 받을 정도로 책임감이 강했다 "사무장님이 화분 두 개를 사서 우리 애 하나, 자기 하나 나눠 가졌대요. 자기들 가는 거 알아서 그랬나봐요."

둘째 아이로 딸을 원했던 엄마는 어릴 적 한때 아들을 딸처럼 키웠다. "어릴 때 생김새가 예뻤어요. 내가 분홍색, 빨간색 내복 입히고 핀도 꽂아주고 그랬어요. 여기서 아들 기다리다 보면 하나부터 열까지, 태어나서 기저귀 갈던 거, 편식하는 거 야단치던 거 다 떠올라요. 내 눈엔 지금도 아기 같고…."

첫날 황 씨도 여느 엄마들처럼 화를 냈다. 해경에게 울며 소리쳤다. "잠수사한테 물에 들어가서 망치로 배를 두드리라고 하세요. 그 소리 들으면 아들이 희망을 안 잃을 거 아니에요. 우리 애기 너무 아까우니까 살려주세요…."

그 다음에는 돌아가신 시어머니와 친정 엄마를 원망했다. "다시는 제사를 지내지도, 산소에 가지도 않을 거라고. 어떻게 이렇게 일찍 어린 손주를 데려갈 수 있는 거냐고. 얼마나 화를 냈는지 몰라요."

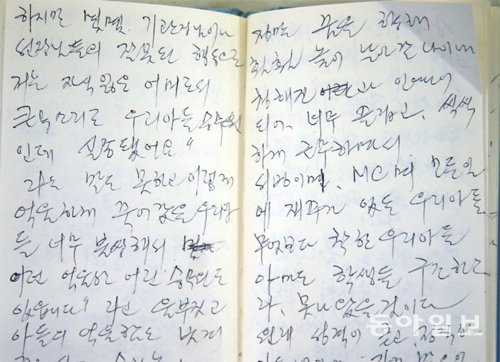

200구 넘는 시신이 발견됐지만 아들은 돌아오지 않았다. 그는 얼마 전 해군 해난구조대 대원에게 아들 사진을 보여주며 "승무원복 입은 아이가 있으면 꼭 좀 데려와달라"며 매달렸다. 엄마는 잠수부들이 아들 얼굴을 몰라서 못 데려오는 거라고 생각했다. 침몰 첫날부터 쓰기 시작한 수첩은 보름 동안 일기, 아들에게 쓴 편지로 빼곡히 들어찼다. "바다에서는 내 얘기가 안 들릴 거 같아서 쓰는 거예요. 우리 아들은 생김새는 예쁘지만 용기도 있고 의리도 있고 남자다웠어요. 그 애는 아이들 구하려다 같이 못 나왔을 겁니다. 우리 아들은 정직한 사람이었거든요."

진도=손효주 기자 hjson@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0