[1차대전 발발 100주년]최대 격전지 佛샹파뉴-베르됭 가보니

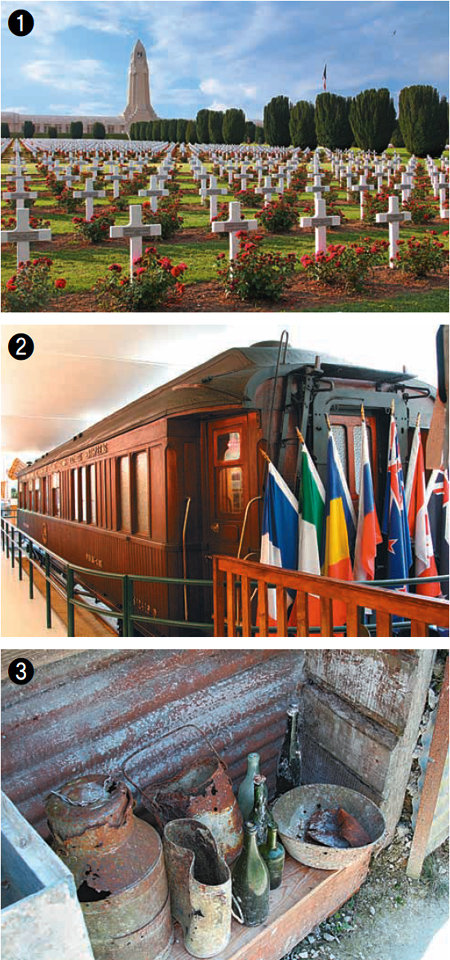

알베르 다뒤르. 21세. 셰르부르 출신. 23보병연대 소속. 1915년 2월 7일 사망. 2013년 7월 21일 이곳에서 유골이 발견되다.’24일 프랑스 샹파뉴 지방의 너른 들판이 내려다보이는 마시주 고지 참호 유적. 제1차 세계대전 당시 독일군과 연합군이 일진일퇴를 거듭했던 이곳에는 지금도 땅만 파면 병사들의 유골이 나온다. 지하벙커와 참호 곳곳에는 병사들이 사용했던 녹슨 수통과 포탄 파편, 야전삽 등이 나뒹굴어 당시의 참상을 전한다. 손녀와 함께 이곳을 찾은 장프랑수아 푸코 씨(72)는 “제1차 세계대전의 지옥을 몸으로 느낄 수 있는 곳”이라고 말했다.

28일은 1914년 오스트리아-헝가리 제국이 세르비아에 선전포고를 하면서 1차 대전이 발발한 지 100주년이 되는 날이다. 사라예보에서 19세 청년 가브릴로 프린치프가 오스트리아 황태자 부부를 암살할 때만 해도 각국은 크리스마스 이전에 분쟁이 끝날 것이라 생각했다. 그러나 오스트리아의 동맹국인 독일과 오스만제국이 참전하고 세르비아 편에는 영국 프랑스 러시아 벨기에 미국 등 열강이 총출동하면서 이 분쟁은 ‘거대한 전쟁(Great War)’으로 바뀌고 말았다. 4년 4개월이나 지속된 전쟁에서는 사망자만 1500만 명이 넘었다. ‘모든 전쟁을 끝내기 위한 전쟁’으로 불렸던 1차 대전은 그 후의 국가 간 분쟁과 문명의 비극을 잉태하기도 했다.

○ 지옥의 참호전과 현대전의 시작

프랑스 동북부 알자스로렌 지방의 최대 격전지였던 베르됭 계곡. 1916년 프랑스와 독일군이 이곳에 있는 야산 한 개를 점령하려고 10개월간 싸워 양측에서 100만 명의 사상자를 낸 곳이다.

전쟁 당시 ‘파괴된 마을’이 그대로 남아 있고 ‘총검 참호 박물관’에는 참호 속 병사들의 비참했던 모습이 재연돼 있다. 박물관 안내자인 사라 카로멜 씨는 “베르됭은 독일군이 독가스를 본격적으로 사용한 곳이며 영국군은 인근 솜전투에서 탱크를 처음으로 선보였다”며 “1차 대전은 기관총 곡사포 전투기 잠수함 등 현대전의 무기체계를 만들어낸 전쟁”이라고 설명했다.

개전 초기 독일은 러시아와 상대하기 전에 먼저 프랑스를 치는 ‘슐리펜 계획’에 따라 병력을 이동시켰다. 그런데 파리 인근 마른 강 유역 전투에서 프랑스와 영국군의 강력한 저항에 부딪히면서 이후 4년간 악몽 같은 ‘참호전’이 이어졌다. 독일은 벨기에 해안에서 스위스 접경 벨포트로 이어진 전선을 따라 철통같은 방어선을 구축했고 전쟁은 인적 물적 자원을 동원한 총력 소모전 양상으로 흘렀다.

기관총이 새로 등장한 전쟁에서 연합군은 나폴레옹 시절의 ‘돌격 앞으로’ 전술을 쓰다가 희생자가 눈덩이처럼 불어났다. 프랑스군은 1915년 2, 3월 샹파뉴에서 폭 1.5km도 되지 않는 지역을 탈환하느라 24만 명 이상의 병력을 잃었다. 잦은 비로 물이 흥건하게 고이는 참호 속 병사들은 군화 신은 발이 동상이 걸린 것처럼 신경이 마비되면서 피부가 썩어 들어가는 ‘참호족(Trench Foot)’을 앓았다.

○ 20세기 비극의 씨앗 뿌려

워싱턴포스트는 “1차 대전이 모든 것을 바꿨다. 현대의 모든 글로벌 외교 분쟁의 원인을 알려면 이 전쟁을 들여다봐야 한다”고 지적했다.

오스트리아 황태자 암살 사건은 주요 강대국들과 직접적인 이해관계가 없었다. 그런데도 강대국들은 기존의 동맹조약과 복수감정이 얽히면서 전쟁에 끌려들어갔다. 프랑스 국제정치학자인 피에르 르누뱅 교수는 “동맹블록의 경직 현상”을 1차 대전의 한 원인으로 꼽았다.

이 전쟁으로 제정 러시아, 오스트리아-헝가리 제국, 오스만 제국, 대영제국 등 4대 제국이 붕괴됐다. 제정 러시아의 붕괴는 세계 최초의 공산주의 국가의 등장으로 이어졌다. 미국은 세계 최강국으로 떠올랐다. 우드로 윌슨 대통령의 ‘민족자결주의’는 제3세계 약소국들의 독립운동을 부추겼다.

올해 동북아, 중동의 불안한 정세도 100년 전과 비슷하다는 지적이 잇따르고 있다. 헨리 키신저 전 미 국무장관은 미중 관계를 1차 대전 당시의 영국과 독일 간 패권경쟁과 비교하면서 동북아에서의 중국과 일본 간의 군사 충돌을 경고했다. 또 지난 10년간 유럽연합(EU)의 경제를 이끌어 온 독일이 2014년 브라질 월드컵에서 우승까지 거두자 독일의 패권을 경계하는 유럽인들이 늘고 있다.

독일 시사주간 슈피겔은 “1차 대전의 가장 큰 교훈은 자유로운 세계질서가 얼마나 깨지기 쉬운지를 보여주었다는 점”이라고 지적했다. 최근 유럽이 러시아 제재에 적극 나서지 않는 이유를 놓고 뉴욕타임스는 “‘눈에는 눈, 이에는 이’ 식의 보복이 거대 전쟁을 만들 수 있다는 1차 대전의 교훈을 되새기고 있는 것”이라고 풀이했다.

샹파뉴·베르됭=전승훈 특파원 raphy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0