[세월호법 합의 파기 후폭풍]

지도부 흔들고 대치정국 조성… “고질적인 계파정치 폐해” 지적

새정치민주연합에는 열린우리당 때부터 10년 가까이 유지돼 온 고질(痼疾)이 있다. 사안 사안마다 강경파들이 목소리를 키워 대치 정국을 조성하고, 여야 협상이 원하는 대로 안 되면 지도부를 무력화시키고, 결국 지도부가 교체되는 도식이 반복돼 온 것이다.

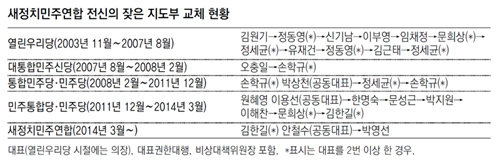

가령 노무현 정부 시절 여당인 열린우리당(2003년 11월∼2007년 8월) 때만 해도 지도부 교체가 10번이나 있었다. 김원기→정동영→신기남→이부영→임채정→문희상→정세균→유재건→정동영→김근태→정세균 순서로 대표(당시 의장)를 맡았다. 2005년 한 해 동안엔 4명(이, 임, 문, 정)의 대표가 이끌었다.

2007년 대선 패배 이후 탄생한 통합민주당(2008년 2월∼2011년 12월), 민주통합당(2011년 12월∼올 3월) 시절에도 지도부는 3번, 7번이 각각 바뀌었다. 올 3월 26일 민주당과 안철수신당(새정치연합)이 합당해 출범한 새정치민주연합은 창당 4개월 만에 공동창업주였던 김한길, 안철수 전 대표가 물러났다. 10년 동안 대표를 지낸 인사만 해도 28명(중복 포함)이나 된다. 수시로 대표가 바뀌다 보니 전직 대표들에게 부여하는 상임고문이란 직함을 가진 인사도 10명이 넘는다. 이처럼 당내에서 당 지도부 흔들기가 만연한 것은 당보다는 고질적인 계파 정치가 득세하기 때문이라는 관측이 많다.

배혜림 기자 beh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0