공유하기

年30억명 타는 민항기… 시작은 파일럿 1명에 승객 1명

- 동아일보

-

입력 2014년 9월 13일 03시 00분

글자크기 설정

[토요기획]민간항공 100년의 진화

올해는 제1차 세계대전이 발발한 지 100년이 되는 해다. 하지만 100년을 맞는 또 다른 사건이 있다. 바로 1914년 1월 1일 세계 최초의 민간(상업용)항공이 출범한 것이다. 제1차 세계대전의 불을 댕긴 사라예보 사건이 있기 약 6개월 전이었다.

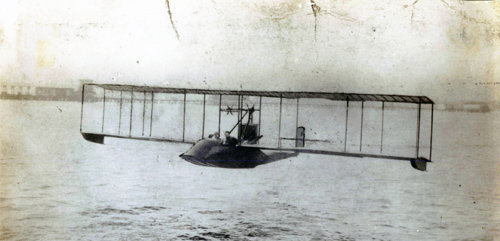

최초의 민간항공은 단 한 대의 항공기에 하나의 임시 노선, 한 명의 파일럿 그리고 한 명의 승객으로 시작했다. 미국 플로리다주의 세인트피터즈버그와 탬파를 잇는 미국 ‘에어보트 항공’이다.

이후 민간항공은 눈부신 발전을 거듭해 지금은 매일 약 10만 편의 항공기가 뜬다. 또 매년 약 30억 명의 승객이 비행기로 이동하고 있다.

항공기에 나무로 만든 의자가

전 세계 첫 정규 항공편은 영국과 프랑스를 잇는 노선으로 1916년에 탄생했다. 이 시기에는 기내 서비스라는 개념조차도 없었다. 스튜어디스와 같은 승무원도 존재하지 않았다. 기내에서 물과 음료가 제공되기 시작한 건 1924년부터다.

이 시기 좌석은 나무로 돼 있었다. 1919년 탄생한 로손항공사 자료에 따르면 여러 명의 승객이 타는 민간 비행기 중 초기 모델에는 나무로 만든 바구니 모양의 의자가 창가에 배치돼 있었음을 알 수 있다. 사실 의자라고 부르기도 민망한 ‘앉은뱅이 의자’ 정도. 그나마 1930년이 되면 일반적으로 생각하는 의자 모양의 좌석이 도입된다. 이 의자의 또 다른 특징은 가벼운 금속 소재로 만들어졌다는 것. 점점 기체의 무게를 줄이는 것이 중요해졌다는 것을 알 수 있다.

1930년대부터 1950년대까지 비행기 좌석은 하루가 다르게 변해갔다. 1934년 미국 아메리칸항공에서 침대칸을, 1949년 팬아메리칸월드항공에서 발받침 좌석을 각각 도입했다. 1950년대부터는 오늘날 좌석과 비슷한 모습의 알루미늄 틀로 된 좌석이 제공된다.

1989년 싱가포르항공이 최초로 일등석에 180도로 완전히 젖혀지는 좌석을 선보였다. 같은 해 영국 버진 애틀랜틱은 비디오 화면이 장착된 좌석을 내놓았다. 버진 애틀랜틱은 2년 뒤에는 비디오 화면을 전 좌석으로 확대했다. 이에 뒤질세라 싱가포르항공은 1998년 일등석에 수납식 책상을 설치해 일등석에서 업무를 보기 쉽도록 했다.

21세기에 들어서는 본격적으로 좌석의 고급화가 시작됐다. 2010년 에어뉴질랜드에는 일반석 장거리 승객들을 위해 앞 열과 뒤 열 각 3개씩 총 6개의 의자를 붙여 침대처럼 이용할 수 있도록 만든 ‘스카이코치’ 서비스가 생기기도 했다.

서비스의 최첨단 일등석, 어디까지 왔나

그렇다면 일등석과 비즈니스석은 어디까지 발전했는지 아시아나항공 내에서 최상급 기종인 에어버스 A380 일등석의 좌석을 통해 살펴보자. 일단 좌석 배치부터 달라졌다. 최대한 많은 사람이 탈 수 있게끔 반듯하게 배치된 일반석과 달리 아시아나항공은 2010년부터 지그재그로 좌석을 배열한 ‘오크 쿼드라 스마티움’이라는 좌석 배열 방식을 도입했다. 이를 통해 모든 좌석에서 옆자리 승객의 방해 없이 자유롭게 출입할 수 있게 했다. 또 기존 32개였던 비즈니스 좌석을 24개로 줄여 좌석 간 간격이 15인치(약 38.1cm) 더 늘어나게 됐다.

일등석은 이제 날아다니는 호텔을 방불케 한다. 180도 좌석이 젖혀지는 것은 기본이다. 가구형 기자재들이 추가돼 독립적인 개인 공간을 제공한다. 좌석 길이는 2.1m에 이른다. 달려 있는 모니터 크기도 32인치나 된다. 이 정도 크기의 모니터로 2m 거리에서 영화를 보면 극장에 와 있는 느낌이 들지 않을까.

이뿐만 아니라 좌석 입구에 미닫이식 문(슬라이딩 도어)을 달아 개인공간을 확보했다. 신선한 공기를 유지하기 위한 통풍구까지 마련돼 있다. 개인 수납장과 미니바에 ‘방해하지 마세요’라고 불이 들어오는 버튼도 있어 ‘하늘 위 호텔’이라는 별명이 무색하지 않다. 호화로운 일등석을 장식하는 마지막 카드는 조명. 이륙 식사 수면 휴식 등 서비스 시간별로 조명이 달라지는 것에 더해 이제는 별이 반짝이는 밤하늘을 그대로 옮겨 놓은 듯한 ‘스타 라이트’가 설치돼 별을 보며 잠드는 경험까지 선사한다.

항공기 서비스도 양극화

일반적으로 기내식은 정해진 시간에 제공되지만 최근에는 기내에 오븐을 설치해 정해진 시간이 아니더라도 승객이 원하는 시간에 식사가 가능해졌다. 또 커플 여행객을 위해 좌석 앞에 보조 의자를 둬 식사테이블을 펼친 상태에서 2명이 마주보며 식사할 수 있게 했다.

장시간 비행을 하다 보면 몸도 찌뿌듯해지고 찜찜해져 개운한 기분을 위해 옷을 갈아입고 싶거나 여성의 경우 화장을 다시 하고 싶을 때가 있다. 이럴 경우에 대비해 화장실과 파우더룸, 탈의실의 기능을 결합한 장소까지 마련돼 있다.

하지만 비행기 좌석과 서비스 변화가 고급화 일변도는 아니다. 최근 무섭게 시장을 확대하고 있는 저비용항공사(LCC)의 등장으로 오히려 일반석은 다양한 서비스를 없애거나 유료화하기도 한다.

가장 대표적인 것은 기내식. 대부분의 LCC는 기내식을 유료로 판매한다. 제주항공이 밝힌 기내 최고 인기 품목은 컵라면과 맥주. 다음은 커피 콜라 스낵 순이다. 일부 노선에서는 추가 요금을 내고 불고기덮밥과 샌드위치 등을 사전 주문해서 먹을 수 있기는 하다. 하지만 일부 외국계 LCC의 경우 추가 요금 없이는 물 한 잔도 얻어 마실 수 없다.

위탁수하물도 마찬가지. 손으로 들고 탈 수 있는 짐 이외의 수하물을 부치려면 추가요금을 내야 하는 경우도 많다. 가격이 저렴한 대신 기본적인 좌석 제공 이외의 서비스는 거의 기대하기 힘든 셈이다. 당연히 좌석에도 모니터 등 엔터테인먼트 기능은 따로 준비돼 있지 않다. ‘핵심’만 남긴 채 초창기 모습으로 돌아가고 있는 셈.

결국 최고급 브랜드와 안락함을 내세우는 비행기 서비스는 더욱 고급화된 전략으로, 대중교통수단으로서 이동 기능을 강조하는 비행기 서비스는 실속화의 두 방향으로 점차 나뉘는 모양새다.

김성규 기자 sunggyu@donga.com

[바로잡습니다]

◇13일자 A16면 ‘年 30억 명 타는 민항기…시작은 파일럿 1명에 승객 1명’ 기사에서 본문과 사진 설명의 ‘러시아 상트페테르부르크’를 ‘미국 플로리다 주 세인트피터즈버그’로, ‘러시아 에어보트 항공’을 ‘미국 에어보트 항공’으로 각각 바로잡습니다.

트렌드뉴스

-

1

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

2

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

3

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

4

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

5

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

8

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

9

[단독]이혜훈 장남, 국토부 조사 끝나자마자 분가…“치밀한 수법”

-

10

李 “중국발 미세먼지 걱정 안 해” 11일만에…‘관심’ 위기경보 발령

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

8

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

트렌드뉴스

-

1

美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

-

2

‘정년 65세 연장’과 맞바꾼 버스파업 철회…혈세로 비용 메워야

-

3

이병헌 ‘미모’ 자랑에 美토크쇼 진행자 테이블 치며 폭소

-

4

트럼프 ‘반도체 포고문’ 기습 발표…“결국 美 생산시설 지으란 것”

-

5

아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

-

6

‘과학고 자퇴’ 영재 백강현 “옥스퍼드 불합격…멈추지 않겠다”

-

7

탄산음료 제쳤다…한국인 당 섭취식품 1위는 ‘이것’

-

8

“살려주세요, 여기있어요” 5m 아래 배수로서 들린 목소리

-

9

[단독]이혜훈 장남, 국토부 조사 끝나자마자 분가…“치밀한 수법”

-

10

李 “중국발 미세먼지 걱정 안 해” 11일만에…‘관심’ 위기경보 발령

-

1

한동훈은 생각 없다는데…장동혁 “재심 기회 줄 것”

-

2

장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

-

3

[송평인 칼럼]군 통수권자의 최소한의 자격

-

4

李대통령이 日서 신은 운동화는 75만원짜리…“수행비서 신발 빌려”

-

5

90분 최후진술 尹 “이런 바보가 쿠데타하나”… 책상치며 궤변

-

6

[사설]딱하고 민망했던 尹 최후진술

-

7

[사설]‘대선 후보 날치기 교체’ 떠올리게 한 한밤 한동훈 기습 제명

-

8

한동훈, 재심 대신 ‘징계 효력정지’ 법적 대응…“절차 위법 심각”

-

9

정동영, 北에 ‘무인기 사과’ 시사에…위성락 “사실 파악이 먼저”

-

10

정청래 “약은 약사에게, 수사는 경찰에게”…수사-기소 완전분리 의지 밝혀

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0