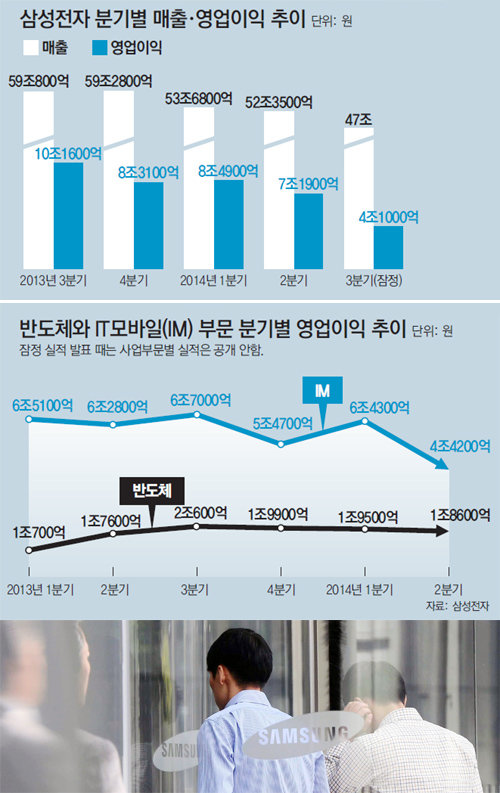

삼성전자 3분기 ‘스마트폰 쇼크’… 영업이익 1년새 10조 → 4조원대

문제는 스마트폰이었다.

7일 삼성전자는 3분기(7∼9월) 잠정실적 발표 후 “주력 사업인 스마트폰 사업이 부진해지면서 여기에 영향을 받는 시스템LSI 반도체와 유기발광다이오드(OLED) 사업까지 연쇄적으로 나빠진 것이 실적 악화의 원인”이라고 밝혔다. 2012년부터 삼성전자 영업이익의 3분의 2 정도를 차지했을 만큼 실적을 주도했던 스마트폰 사업이 비틀거리면서 회사 전체가 어려움에 빠졌다는 얘기다.

이규태 서강대 기술경영전문대학원 교수는 “스마트폰 시장의 경쟁 구조가 품질에서 가격 중심으로 바뀌면서 삼성전자의 어려움이 커지고 있다”며 “당분간은 가격 경쟁력에선 중국 업체, 브랜드 파워에선 애플에 밀리는 상황이 계속될 가능성이 높다”고 말했다.

그나마 위안이 되는 것은 반도체 사업부가 메모리 반도체를 앞세워 선전했다는 것이다. 업계와 증권가에선 영업이익 중 약 2조 원을 반도체 부문에서 올린 것으로 보고 있다. 스마트폰을 생산하는 IT모바일(IM) 부문과 비슷하거나 약간 앞설 수도 있는 수치다. 반도체가 IM 부문보다 더 높은 영업이익을 올린 건 2011년 2분기가 마지막이다.

○ 반도체 부문이 삼성전자 구원투수

삼성전자 안팎에서는 ‘IM 비중 줄이기→반도체 비중 키우기’ 움직임이 본격화될 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다.

모든 전자 기기에 핵심 부품으로 들어간다는 특성 때문에 시장이 꾸준하고 호황기에는 성장 폭이 크다는 점도 반도체 사업 비중을 삼성전자가 키울 수밖에 없는 이유로 꼽힌다.

6일 삼성전자가 경기 평택시 고덕 국제화계획지구 산업단지(평택 고덕산업단지)에 창사 이후 최대 규모인 15조6000억 원을 들여 최첨단 반도체 생산라인을 세우기로 발표한 것도 반도체 사업부의 역할 강화와 관련 있다는 분석이 적지 않다.

특히 삼성전자가 이른바 ‘빅3(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론)’ 체제인 메모리 반도체 시장 구도를 깨려는 시도를 하는 것 아니냐는 분석도 나온다. 권오경 한양대 융합전자공학부 교수는 “대규모 투자를 통해 후발주자와의 격차 벌리기를 시도하려는 전략도 담긴 것으로 보인다”며 “메모리 반도체의 경우 현재 ‘빅3’ 체제이지만 적극적으로 기술 개발 속도를 낸다면 ‘빅2’ 체제 구축도 가능하다”고 말했다.

○ 중장기 성장동력 움직임도 급박해질 듯

또 사물인터넷(IoT)과 스마트홈 같이 이미 연관 기술력을 보유한 분야에 더욱 힘이 쏠릴 것으로 예상된다. 전자 업계에서 대표적인 융합기술 분야로 꼽히는 IoT와 스마트홈 분야는 삼성전자처럼 부품부터 완성제품을 모두 생산하고 있는 사업부 구조를 갖추고 있는 기업이 향후 시장 주도권을 잡는 게 상대적으로 쉬울 것으로 보고 있다. 삼성전자가 성장동력 발굴 과정에서 그동안 상대적으로 소극적이었던 인수합병(M&A) 같은 작업에도 적극 나설 가능성도 있다.

재계 관계자는 “위기가 가시화됐기 때문에 기존보다 더욱 급박하게 성장 동력을 찾을 것으로 보인다”며 “기존 기술력과 조직문화로는 시도하기 어려운 사업을 추진하기 위해 M&A에 대한 관심을 가질 수 있다”고 내다봤다.

이세형 기자 turtle@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0