[女軍 1만명 시대, 빛과 그림자]실효성 없는 여군 지원 대책

“군대가 아니라 일반회사 같고, 군인이 아니라 회사원 같다.”

올해 초 국방부가 복무기간에 포함될 수 있는 여군의 육아휴직 기간을 1년에서 자녀수에 따라 최장 3년까지 연장하는 방안을 추진하자 일부 남자 군인 사이에선 볼멘소리가 터져 나왔다. 여군을 배려한다는 제도의 취지를 머리로는 이해하지만 심정적으로는 선뜻 받아들일 수 없다는 반응이었다. 출산과 육아의 고충뿐만 아니라 동료 남자 군인들의 불편한 시선과도 맞서야 하는 것이 오늘날 대한민국 여군의 현주소다.

○ 후배 눈치 봐야 하는 출산

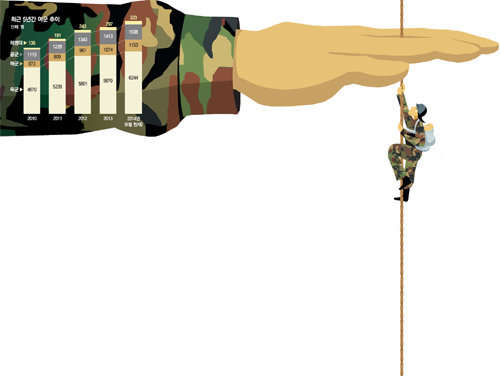

1950년 여성 의용군 400여 명으로 시작한 여군은 2014년 12월 현재 9200여 명에 육박하고 있다. ‘여군 1만 명 시대’를 눈앞에 두고 있다. 비단 숫자만이 아니다. 과거엔 간호, 법무 등 활동범위가 특정돼 있었지만 지금은 전투기 조종사, 고속정 지휘관 등 육해공군에서 종횡무진 활약하고 있다. 전체 군 간부 중 여군 점유율은 5.3%(장교 6.7%, 부사관 4.5%). 국방부는 2020년까지 달성하도록 규정한 여군 인력 비율(장교 7%, 부사관 5%)을 장교는 2015년, 부사관은 2017년까지 조기 달성한다는 방침을 세웠다.

지난해 2월 만삭의 몸으로 한 달간 50시간 넘게 초과근무를 하던 여군 A 중위가 뇌출혈과 임신성 고혈압으로 순직했다. 순직 소식이 전해지자 상당수 여군은 “A 중위의 심정이 이해가 간다”고 말했다. 한 여군 대위는 “임신했다는 얘기를 하면 처음에는 다들 축하한다고 하지만 나중에는 ‘근무는 어떡하지’ ‘육아휴직을 가면 업무는 누가 맡지’라고 걱정하는 모습이 역력하다”며 “지휘관, 동료, 심지어 후배들에게조차 눈치가 보인다”고 토로했다.

여군이 출산보다 더 걱정하는 부분은 육아다. 경력단절에 대한 불안감, 제대로 아이를 키울 수 있을지에 대한 걱정으로 상당수 여군은 본격적인 육아에 들어갈 때 전역을 심각하게 고민한다. 군은 육아휴직을 장려하며 동요하는 ‘여심(女心)’을 붙잡으려 애쓰고 있다. 그래도 10명 중 3명은 육아휴직을 제대로 쓰지 못하는 게 현실이다.

올해 초 국방부는 육아휴직 기간을 연장했다. 여전히 6개월 미만의 짧은 기간만 육아휴직을 신청하고 이내 복귀하기 일쑤다. 국방부에 따르면 연평균 육아휴직 사용기간은 1∼6개월이 38.4%, 7∼12개월이 41.4%, 13개월 이상이 20.2%로 1년 미만이 80%에 이른다. 한 여군 부사관은 “생리휴가도 10명 중 8명이 못 쓰는데, 1년 이상 육아휴직이 가능하겠느냐”고 토로했다.

○ 주요 보직은 여전히 ‘좁은 문’

출산과 육아로 경력이 단절될 수 있다는 불안감은 여군에게 큰 심리적 압박이다.

핵심 보직을 맡지 못한 채 주변부만 겉돌다가 떠밀리듯 제대하는 것 아니냐는 걱정이 많다. 우수한 성적으로 임관했지만 시간이 지날수록 남자 동기들에 비해 뒤처지는 것을 참지 못해 고충상담을 하는 여군 간부가 적지 않다.

경력단절을 최소화하더라도 차별이 완전히 사라지는 것도 아니다. 군내 ‘금녀(禁女) 지대’가 사라졌지만 주요 보직 경쟁에선 여전히 ‘유리천장’(여성의 승진을 막는 보이지 않는 벽)이 존재한다. 실제 여군은 야전부대 작전참모나 각 군 본부 주요 부서에서 근무할 기회가 거의 없다.

손영일 기자 scud2007@donga.com

프리미엄 리포트 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정용관 칼럼

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[프리미엄 리포트]140兆 투입 R&D, 열매가 없다](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[사설]“美와 갈 데까지 가봐”… 김정은의 뻔한 ‘도발 후 협상’ 카드](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130492910.1.thumb.jpg)

댓글 0