[3대 과학저널 한국인 논문 분석]최근 10년 332편 첫 전수조사

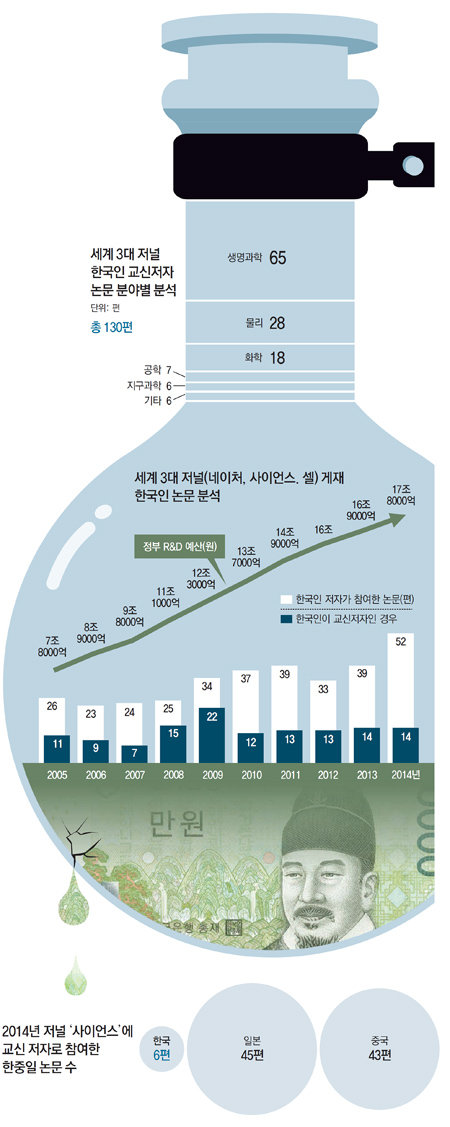

한국인 과학자가 세계 3대 과학저널에 최근 10년간 게재한 논문 수는 총 332편. 논문의 총괄책임을 맡고 있는 교신저자와 실험을 주도한 1저자, 연구에 일부 또는 공동 참여한 중간저자 등 논문에 이름을 올린 한국인 연구자가 1명이라도 포함된 수치다.

동아일보 취재팀이 이 논문들을 분석한 결과 한국 과학계의 ‘민낯’이 고스란히 드러났다. 국내 과학계는 10년간 양적 성장을 이룬 것처럼 보였지만 질적 성장은 이를 따라가지 못한 것으로 나타났다.

○ 교신저자 논문 수 10년간 제자리걸음

2005년 3개 저널에 실린 한국인 교신저자 논문 수는 11편이었다. 10년이 지난 2014년 이 논문 수는 14편으로 사실상 제자리걸음이었다. 2007년 7편으로 최저 수준이었던 3개 저널 한국인 교신저자 논문 수는 이후 증가세로 돌아서며 2009년 22편을 게재해 과학계의 역량이 최고조에 달한 것처럼 보였다.

하지만 이듬해인 2010년 12편으로 절반가량으로 떨어졌고 지난해까지 매년 13, 14편 수준에 불과했다. 이 기간 정부 연구개발(R&D) 예산은 2005년 7조8000억 원에서 2014년 17조8000억 원으로 10조 원이 늘었다. 들인 돈에 비해 성과가 나지 않은 것이다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP) 관계자는 “5∼6년 전까지 양적 성장을 강조해 온 연구 평가 풍토가 지금까지 남아 영향을 미친 것으로 풀이된다”면서 “한국인 연구자가 주도적으로 연구한 결과가 최상위 학술지에 실리는 연구의 질적 성장을 위해서는 시간이 필요하다”고 말했다.

○ 학문 분야 쏠림 현상도

이와 관련해 한국연구재단 관계자는 “R&D 연구비가 생명과학 분야에 집중된 것은 아니다”라면서 “‘네이처’와 ‘사이언스’는 종합 학술지인 반면 ‘셀’은 생명과학 분야 전문 저널인 만큼 이 셋을 합치면 생명과학 분야가 두드러지게 나올 수밖에 없다”고 설명했다. 하지만 ‘셀’을 제외하더라도 생명과학 분야에서 한국인 교신저자가 투고한 논문 수는 43편으로 여전히 가장 많았다.

2009년 한국인 교신저자 논문이 22편으로 유독 많은 데 대해서는 해석이 분분했다. 조석민 한국연구재단 성과확산팀 연구원은 “과학 연구의 특성상 연구를 시작해 성과가 나오기까지 최소 2∼3년 걸린다”면서 “2009년은 교육과학기술부 시절이지만 실제로 이 연구들은 과학기술부(2005∼2007년) 시절에 시작해 결실을 본 것으로 봐야 한다”고 말했다. 또 2010년 이후 2009년 수준이 유지되지 못하고 절반가량 줄어든 데 대해 과학계 일각에서는 과학기술 전담 부처가 없어진 영향일 수 있다는 주장도 있다.

○ 정부도 양적 성장 한계 인정

최원호 미래창조과학부 평가혁신국장은 “전체적으로 한국인 연구자들이 참여한 논문의 수가 늘어났다는 사실은 좋은 징조”라면서 “무엇보다도 이들 논문의 인용 횟수는 매년 늘고 있다”고 말했다. 미래부에 따르면 2007∼2011년 논문 1편당 평균 피인용 횟수는 4.09회였지만 2009∼2013년에는 4.55회로 증가했다. 피인용 횟수는 다른 연구자들이 논문을 인용하는 빈도로, 논문이나 개별 연구자의 실질적인 가치를 평가할 때 중요한 지표로 사용된다.

이는 과학기술논문인용색인(SCI)급 논문에 등재되는 한국인 연구자들의 연간 총 논문 수에서도 드러난다. 우리나라는 2005년 13위를 기록한 데 이어 2006년부터 지난해까지 12위에서 넘어서지 못하고 있다.

한국연구재단 관계자는 “정부도 국내 연구가 양정 성장에서 한계에 다다른 것으로 보고 최근 질적 성장으로 방향을 틀고 있다”면서 “올해부터 논문 편수로 연구자를 평가하는 방식을 원칙적으로 금지할 방침”이라고 밝혔다.

▼ 日 45편 vs 中 43편 vs 韓 6편 ▼

‘사이언스’ 책임저자 논문 큰 격차

中, R&D 예산 - 인력 韓의 5배… ‘네이처’ 기여도 日 제치고 세계 2위

지금까지 19명의 노벨과학상 수상자를 배출한 일본 기초과학의 저력이 ‘사이언스’에 게재한 논문 수에서도 여실히 드러나는 것으로 나타났다. 우리나라 연구자들이 지난해에 교신저자로 6편의 논문을 사이언스에 게재한 반면, 일본 과학자들은 논문 45편에 교신저자로 이름을 올렸다. 우리나라와 마찬가지로 노벨과학상 수상자를 배출한 적이 없는 중국의 연구자는 43편의 논문에 교신저자로 참여했다.

또 학술지 네이처에 대한 기여도는 중국-일본-한국 순인 것으로 나타났다. 논문에 대한 각국의 기여도를 평가하는 수치인 WFC(Weighted Fractional Count)에 따르면 2014년부터 3월부터 2015년 2월까지 중국의 기여도는 6122.53점으로 아시아에서 1위, 일본이 3165.15점으로 2위, 한국은 1156.96점으로 3위였다. 전 세계 순위에서는 중국이 미국(17782.42점)에 이어 2위, 일본은 5위, 한국은 10위다.

조석민 한국연구재단 성과확산팀 연구원은 “정부에서 지원하는 연구개발(R&D) 예산이 몇배 이상 크게 차이가 나는 것은 물론이고, 연구 인력 규모도 편차가 커 한국과 중국, 일본을 단순 비교하는 것은 무리가 있다”고 지적했다. 2013년 중국이 사용한 총 연구비는 366조3421억 원(3364억9500만 달러)으로 일본 연구비 174조4609억 원의 2배가 넘는다. 같은 해 우리나라 총 연구비는 정부와 민간부문을 합쳐 75조517억 원으로 집계됐다. 연구 인력 규모도 크게 차이가 난다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 2014년 2월 결과에 따르면 국내 상근연구인력은 32만1842명이며, 중국은 148만4040명, 일본은 66만489명으로 집계됐다.

김유수 일본 이화학연구소 주임연구원은 “7년에 한 번씩만 평가하는 장기적인 평가와 연구자의 학계 영향력에 기반을 둔 다면적 평가가 학자들의 건전한 경쟁심을 불러일으켜 연구를 독려한다”고 일본의 연구 분위기를 설명했다.

이우상 동아사이언스 기자 idol@donga.com

프리미엄 리포트 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

밑줄 긋기

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[프리미엄 리포트]대한민국은 녹음중](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2015/04/27/70925730.1.jpg)

![美 작은정부십자군 “저항 세력에 망치가 떨어질 것”[횡설수설/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486648.1.thumb.jpg)

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.1.thumb.jpg)

댓글 0