[‘고희(古稀) 기업‘에게 배운다]<1>아모레퍼시픽

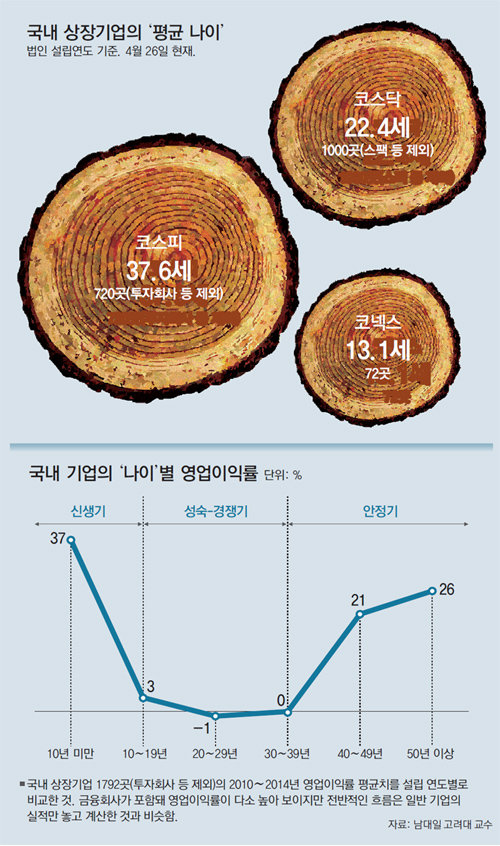

《 황무지에서 돋아난 싹이 꽃을 피우고 열매를 맺듯, 혼돈과 전쟁의 틈바구니에서 새롭게 산업의 싹을 틔운 기업들이 있다. 이들은 식민통치의 여파와 전쟁의 상흔으로 상처받은 조국에 화려한 꽃과 달콤한 열매를 선사했다. 바로 1945년 광복과 함께 탄생해 올해로 70주년을 맞은 ‘광복둥이’ 기업들이다. 이 기업들은 광복 직후 산업 토대가 거의 없던 상황에서 문을 연 본격적인 초기 기업이자 대한민국 경제와 맥을 함께하며 성장했다는 점에서 의미가 있다. 또 변화와 혁신을 통해 창립 후 70년이 지난 지금도 국내는 물론이고 해외에서도 인정받는 우량 기업으로 성장했다는 점에서도 국내 산업계에 여러 가지 교훈을 준다. 전반적인 기업 역사가 일천하다는 점을 고려하더라도 대한민국 기업들은 수명이 매우 짧은 편이다. 27일 설립연도를 기준으로 산출한 국내 상장기업 1792곳의 ‘평균 나이’는 28.2세에 불과하다. 이는 지난해 미국 포천지가 선정한 미국 내 500대 기업 평균 연령(74세)의 38%에 불과하다. 》

남대일 고려대 경영학과 교수와 동아일보가 국내 상장기업 1792곳의 수명과 성과(2010∼2014년)를 분석한 결과에서도 비슷한 사실이 드러났다. 50년 이상 된 기업들은 10∼30년 된 기업보다 성과가 좋았다. 분석에서는 기업 연령과 성과(영업이익률)의 관계가 전형적인 ‘U자 곡선’을 보인다는 점도 밝혀졌다. 남 교수는 “신생 기업들은 혁신적 아이템으로 높은 성과를 내지만 곧 경쟁 심화 등으로 사업모델의 한계에 부닥쳐 존폐의 기로에 서게 된다”며 “이런 위기를 이겨낸 기업은 단단한 체력을 바탕으로 다시 안정적 수익을 낸다”고 설명했다.

동아일보는 대표적인 고희 기업으로 1945년 9월 창립한 아모레퍼시픽(옛 태평양)과 SPC(옛 상미당, 삼립식품의 전신), 해태제과, JW중외제약(옛 조선중외제약소)을 선정했다. 앞으로 시리즈 기사를 통해 이들이 대한민국 굴지의 기업이 된 비결과 국내 기업들을 위한 시사점을 알아보고자 한다. 이들은 끊임없는 자기혁신을 통해 위기를 극복하고 불사조처럼 살아남았다는 점에서도 교훈을 준다.

○ 국내 화장품 산업의 산증인

1940년대 당시 화장품이라고는 ‘동동구리무’나 ‘박가분’ 정도가 전부였다. 아모레퍼시픽 창업자인 고 서성환 회장은 어머니의 사업을 돕다 1945년 9월 본격적인 사업을 시작했다. 남대문시장에 ‘태평양화학공업사’를 차린 것이다.

사실 아모레퍼시픽의 모태는 서 회장의 어머니인 고 윤독정 여사에게서 찾을 수 있다. 윤 여사는 경기도 개성에서 동백기름 등을 팔아 생계를 꾸렸다. 당시 10대이던 서 회장은 도시락 세 개를 등에 메고 개성 집에서 서울 남대문시장까지 자전거를 몰았다. 동백기름 원료를 사오기 위해서였다. 서 선대 회장이 생전에 “우리 기업의 모태는 어머니”라는 말을 입버릇처럼 했던 이유도 여기에 있다.

광복 후의 혼돈과 전쟁의 아픔 속에서도 아름다움에 대한 사람들의 관심은 사그라지지 않았다.

▼ 동백기름서 출발… 글로벌 기업 일군 ‘아름다운 집념’ ▼

태평양화학은 이런 인기에 자만하지 않고 ‘국내 화장품업계 최초’라는 타이틀이 붙는 시도를 계속했다. 연구실도 그중 하나다. 서 회장은 1954년 서울 용산구 후암동에 국내 최초의 화장품 연구실을 열었다. 비록 화장실을 개조해 만든 6.6m² 남짓한 공간이었지만 100번 넘게 실험을 진행해 만들었다는 ‘ABC 100번 크림’이 탄생한 곳도 바로 이곳이었다.

1964년 화장품 유통에 방문판매 시스템을 도입한 것도 국내 최초였다. 당시 국내에는 전쟁으로 남편을 잃은 여성이 적지 않았다. 마땅한 돈벌이가 없던 시절 방문판매 시스템은 이런 여성들에게 날개를 달아줬다. 1980년대 후반까지 방문판매 시장은 급성장했다. 거미줄처럼 촘촘한 전국 유통망은 아모레퍼시픽이 대기업으로 도약하는 데 큰 기여를 했다.

○ 과감한 구조조정과 R&D 투자로 혁신 추구

물론 아모레퍼시픽이 항상 성공 스토리만 써온 것은 아니었다. 1988년 수입 화장품 시장이 개방된 이후 화장품 유통채널은 방문판매에서 일반 소매점으로 급격히 탈바꿈했다. 노조 파업까지 겹쳐 1995년에는 사실상 적자 상태까지 추락했다. 당시 회사 명의의 통장 잔액이 단돈 200원일 때도 있을 정도로 사정이 어려웠다. 일각에서는 “농구단, 야구단, 패션, 증권 등 무리한 사업 확장이 위기를 불러왔다”는 지적이 이어졌다.

1990년대 초 본격적인 경영 전선에 뛰어든 서경배 현 회장은 1995년 계열사를 대거 정리하고 화장품 사업에 모든 역량을 쏟기로 했다. 위기를 극복하려면 우선 본업에 집중해야 한다는 생각 때문이었다. 히트 브랜드인 ‘마몽드’나 ‘라네즈’가 나온 것이 바로 이때다.

자외선 차단과 파운데이션 기능을 한데 모은 ‘쿠션’ 역시 효자 상품이다. 수많은 카피 상품이 나왔음에도 쿠션 제품은 5조 원에 이르는 지난해 아모레퍼시픽 전체 매출액의 12%(약 6000억 원)에 이를 만큼 중국 등 세계시장에서 인기를 얻고 있다.

서 회장은 “선대 회장 때부터 강조해 온 고객과의 신뢰와 남들과 달라야 한다는 혁신이 지금의 아모레퍼시픽을 만든 원동력”이라며 “앞으로도 ‘아름다운 집념’을 발휘해 새로운 시장을 개척해 나갈 것”이라고 말했다.

박창규 kyu@donga.com·최고야 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![무죄 판결에도 책임 안 지는 한국 검사들 [오늘과 내일/장원재]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131030492.1.thumb.jpg)

댓글 0