[구멍 뚫린 사이버보안]

글로벌 전문단체 ‘실태보고서’

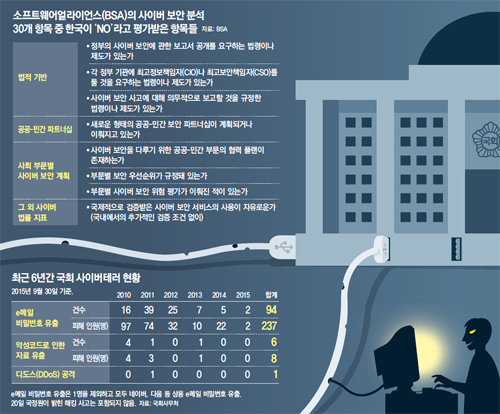

“부문별 전문화-민관협력 취약… 31개 평가항목 중 8개가 낙제점”

북한이 청와대, 국회 등 공공기관뿐 아니라 병원 및 금융권 등 전방위적으로 대남 사이버테러를 벌일 수 있는 이유는 ‘한국의 수동적인 사이버 보안 전략’ 때문이라는 지적이 나왔다.

21일 동아일보가 입수한 ‘소프트웨어 얼라이언스(BSA)’의 ‘아시아태평양 지역 사이버 보안 실태 보고서’에 따르면 한국은 ‘방어에 초점을 맞춘(defense-focused) 사이버 보안 전략을 갖고 있으며 민관 협력 시스템도 부족한 국가’로 평가됐다. BSA는 마이크로소프트, 애플, IBM 등 70여 개 글로벌 정보통신기술(ICT) 기업들이 모여 만든 비영리 단체다. 이번 보고서는 이달 초 회원업체와 관련 기관에 배포됐다.

BSA 보고서에서 한국이 ‘낙제점’을 받은 항목은 ‘사이버 보안을 위한 공공-민간 부문 협력 계획이 존재하는가’ ‘부문별 사이버 보안 위험 평가가 이뤄진 적이 있는가’ 등 8개(총 31개)다. BSA 측은 “사이버 보안의 첫 단계는 각 부문을 세분화하고 위험 요소 단계에 맞게 우선순위를 정하는 것이지만 한국은 아직 세분화되고 전문화된 계획조차 없다”고 지적했다.

실제 한국의 사이버 대응 체계는 민·관·군에 흩어져 있다. 방어 전략 및 경험, 노하우가 공유되는 채널은 없다. 지난해 국내 공공기관 등 비영리 웹사이트 악성코드 감염이 30배 증가했을 당시에도 한국인터넷진흥원의 조치는 ‘모니터링 강화’가 전부였다. 해당 악성코드가 무엇인지, 웹사이트 취약점은 무엇인지 조사할 권한도, 링크를 차단할 권한도 없는 탓이다.

반면 미국은 2009년부터 국가사이버정보통합센터(NCCIC)를 운영 중이다. 국토안보부 산하에 중앙정보국(CIA)과 연방수사국(FBI), 국가안보국(NSA) 같은 20개 정보기관의 사이버 대응조직을 통합했다. 2월 소니 해킹 사건 이후에는 사이버위협정보통합센터(CTTIC)를 구축해 사이버 관련 기관들이 수집한 정보를 종합 분석해 관련 기관에 제공하고 있다.

서동일 기자 dong@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0