박근혜 대통령은 지난달 아베 신조 일본 총리와의 정상회담에서 “위안부 피해자가 수용할 수 있고 국민이 납득할 만한 수준으로 문제가 해결되어야 한다”고 강조한 바 있다. 이명박 정부 때는 고위 외교 당국자가 할머니들을 직접 만나 일본과의 협상에 대해 설명한 것과 비교하면 이번에 임성남 외교부 제1차관이 “연휴 기간 중 여러 가지가 급하게 진전이 이뤄졌다”고 뒤늦게 변명하는 것을 이해하기 어렵다. 격변하는 동북아 정세 속에서 한일관계 ‘정상화’와 한미동맹, 한미일 3각 협력 강화 등 대승적 차원을 고려한다고 해도 피해자들이 받아들이지 못한다면 이번 합의의 의미는 반감될 수밖에 없다.

합의 내용 중 위안부 문제가 ‘최종적 및 불가역적(不可逆的)으로 해결될 것을 확인’하고 ‘향후 유엔 등 국제사회에서 이 문제에 대해 상호 비난·비판을 자제함’이라고 한국 정부 입장을 밝힌 데 대해서도 비판 여론이 높다. 향후 사안의 전개 과정에서 정부의 자승자박이 될 수 있기 때문이다. 어제 피해자들의 불만을 듣다가 “이번 합의를 일회성으로 끝내지 않겠다”며 “후속 조치에 대해 의견을 주시면 보완하겠다”고 말한 조태일 외교부 2차관은 일본과 재협상이라도 할 작정인지 의문이다.

이번 합의로 인해 위안부 문제는 이제 한국 정부가 피해자 할머니들과 정대협 등을 납득시켜야 하는 국내 문제로 전환됐다. 미국의 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌교수인 빅터 차는 “국내적으로 야당의 반대와 비정부기구의 반발을 관리해야 하기 때문에 이번 합의를 최종적 해법으로 규정한 한국 정부에 부담이 돌아갈 것”이라고 했다. 박근혜 대통령이 그제 피해자와 국민의 이해를 당부하는 짤막한 메시지를 낸 것으로 끝낼 일이 아니다. 위안부 할머니들을 직접 찾거나 청와대로 초청해 정부의 노력을 설명하고 합의안을 받아들여 달라고 간곡히 설득하는 성의가 필요하다. 피해자들과 국민이 공감해야 위안부 문제를 매듭짓고 한일관계를 미래지향적으로 발전시켜 나갈 수 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

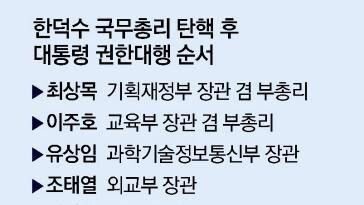

![[사설]초유의 ‘권한 대행의 대행’ 체제… 출구 안 보이는 ‘국정 아노미’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/27/130742008.1.png)

댓글 0