장애인 위한 호주의 ‘배리어프리’ 영화

참 오랜만이었다. 영화관 홈페이지에서 직접 영화를 예매해본 건. 그것도 개봉한 지 얼마 되지 않은 영화를…. 노유리 씨(19·한국복지대 1학년)는 원하는 시간을 고르기에 앞서 ‘CC’ 표시가 돼 있는지 유심히 살폈다.

Closed Caption의 약자인 CC는 폐쇄형 자막을 뜻한다. 캡션은 청각장애인을 위해 대화나 음향 관련 정보를 자막으로 표시해주는 서비스다. 스크린에 직접 캡션을 나타내는 개방형과 달리 폐쇄형은 별도 기기를 통해 볼 수 있다.

8월 18일(현지 시간) 오전 11시 10분. 유리 씨는 호주 뉴사우스웨일스 주 시드니 브로드웨이 쇼핑센터에 있는 호이츠(Hoyts) 시네마에서 ‘수어사이드 스쿼드’를 봤다. 함께 온 비장애인 친구들과 똑같은 것 같아 좋았다.

취미가 될 수 없는 영화 관람

결국 한국 영화는 자막 서비스가 제공되는 영화를 봐야 한다. 자막 서비스는 신작은 아무리 빨라도 개봉 뒤 1, 2주가 지나야 된다. 이런 영화를 틀어주는 곳도 한정돼 있다. 매달 특정일에 전국의 일부 영화관에서만 볼 수 있다.

한국에서는 배리어프리 영화가 모두 개방형으로 제작된다. 청각장애인을 위해 대사는 물론이고 음악·소리 정보도 스크린에 자막으로 같이 표시된다. 시각장애인을 위한 화면해설 음성은 상영관 스피커로 틀어준다. 비장애인은 이게 영화 몰입을 방해한다며 불편해한다. 영화관들도 관람객이 적어 수익성이 떨어진다며 배리어프리 영화 상영을 꺼린다.

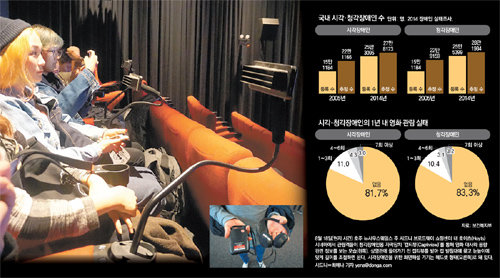

보건복지부의 2014년 장애인 실태조사에 따르면 청각장애인 83.3%가 1년에 영화를 한 편도 보지 못한다. 시각장애인(81.7%)도 비슷하다.

유리 씨는 세 살 때 열병으로 청력을 잃었다. 그런데 영화를 꼭 영화관에서 봐야 하느냐고? 대사를 들을 수는 없어도 진동이라도 느끼고 싶다. 확실히 다르다. 또 한 가지 제일 중요한 점. 친구들과 함께 시간을 보내고 싶다.

“친구들이 영화관에서 나와 주인공 대사랑 목소리를 흉내 내며 웃기다고 해도 저는 무슨 말인지 전혀 몰라요. 배리어프리 영화가 나오기 전에 신작을 본 친구들이 ‘스포일러’(spoiler·줄거리를 미리 알려줘 재미를 떨어뜨리는 사람)가 될 때도 많아요.” 7월 개봉했던 ‘부산행’도 정말 보고 싶었지만 사는 지역에 배리어프리 영화 상영관이 없어 보지 못했다.

하지만 8월 18일, 유리 씨는 비장애인 친구들과 함께 영화를 봤다. 다만 상영관에 들어가기 전 유리 씨는 개인용 자막장치 ‘캡티뷰(captiview)’를 받았다. 좌석에 앉은 뒤 캡티뷰를 컵 받침대에 꽂고 눈높이에 맞게 길이를 조절했다. 그리고 캡티뷰 화면 아래에 있는 버튼을 돌려 채널을 ‘상영관 5관’으로 맞췄다. 영화가 시작되자 캡티뷰 화면에 자막이 나왔다.

자막은 최대 세 줄까지 나올 수 있었다. 스크린에 한 명 이상이 등장할 때는 ‘―’ 또는 ‘Man 1’로 구분하거나 주인공 이름을 표기했고, 등장인물이 웃을 때는 ‘(laughing)’이라고 나왔다. 영화가 액션물인 만큼 배경음악이 많이 나왔지만 음악 정보는 두 번 정도만 표시됐다.

자막이 나오는 화면의 사방은 가리개가 감싸고 있어 빛이 새어나오지 않았다. 옆에 앉은 관객에게 지장을 주지 않는다는 뜻이다.

같은 방식으로 유리 씨는 19일(현지 시간)에는 시드니 톱라이드 시티 쇼핑센터에 있는 이벤트(Event) 시네마에서 ‘더 섈로스(The Shallows·한국 개봉명 ‘언더 워터’)’를 봤다.

주인공이 상어에게 습격을 받는 스릴러물이라 대사는 많지 않았다. 그 대신 표정과 울음, 음악소리 등으로 표현되는 감정이 중요한 영화였다. 캡티뷰에도 대사 외에 ‘비명 지르다(screams)’ ‘소리치다(shouting)’ ‘신음 소리를 내다(groan)’ ‘흐느껴 우는(sobbing)’ 같은 단어가 많이 나왔다. 음악이 나올 때는 ‘♪♪’로 표시됐다.

유리 씨가 호주까지 가서 영화를 본 건 호주에서 시각·청각 장애인들이 어떻게 영화를 보는지 조사하기 위해서였다. 한국장애인재활협회가 2005년부터 신한금융그룹의 지원을 받아 운영 중인 ‘장애청년드림팀’ 연수의 일환이다. 장애·비장애 청년들이 해외 연수 주제를 직접 정하고 다녀오는 형태다.

유리 씨가 속한 ‘모두의 영화관’ 팀은 정부 주도로 시각·청각 장애인의 영화관 접근성을 확보한 호주 사례를 연구하기로 했다.

호주는 2010년 7월 시각·청각 장애인을 위한 ‘영화 접근성 실행계획’을 수립했다. 당시 12개 상영관에서 매주 3번밖에 상영하지 않던 자막·화면해설 영화를 2014년 말까지 4대 영화관(호이츠, 빌리지, 이벤트, 리딩 시네마) 체인이 운영하는 132개 복합영화관에서 각각 최소 1개 이상 상영관으로 확대한다는 취지였다.

구체적으로는 6개 이하 상영관을 갖춘 복합영화관에서는 상영관 1곳, 7∼12개 상영관을 갖춘 영화관은 2곳, 13개 이상 상영관을 갖춘 영화관은 3곳에서 시각·청각 장애인을 위한 영화 서비스를 하라는 거였다.

호주 정부는 자막·화면해설 영화를 제공하는 상영관을 2010년 말 24곳, 2011년 말 73곳, 2012년 말 145곳, 2013년 말 194곳, 2014년 말 242곳으로 확대했다. 각 영화관이 개인용 자막장치와 화면해설 기기(헤드셋이나 이어폰)를 구입할 수 있게 47만 달러(약 4억 원)도 지원하기로 했다.

이처럼 정부 차원에서 강하게 추진한 건 장애인들이 자막·화면해설 영화 상영관을 확대해 달라고 수차례 요구해도 영화관들이 움직이지 않아서였다. 얼레인 우드퍼드 호주 미디어 접근성 기구 매니저는 “호주의 한 청각장애인이 영화관에 갈 때마다 딸에게 ‘내용을 노트에 적어 달라’고 하는 게 부당하다고 생각해 인권위원회에 진정한 게 첫 문제 제기였다”며 “인권위는 2000년 초 영화관들에 ‘매주 수, 금, 토요일에 자막·화면해설 영화를 틀라’고 권고했다”고 말했다.

그러나 장애인들은 계속 문제를 제기했다. 인권위 권고에 강제성이 없어 참여하는 영화관 수가 적었고, 상영하더라도 비선호 시간대(아침)를 택했으며 상영 편수도 적었기 때문이다. 게다가 4개 영화관 체인은 2009년 인권위에 “장애인들의 불만 사항 처리를 유예해 달라”고 청원했다. 인권위는 다음 해 “시각·청각 장애인들의 피해가 너무 크다”며 영화관들의 요구를 거부하기로 결정했고, 호주 정부도 강력하게 움직였다. 마침 디지털 영화가 본격화될 때라 자막·화면해설 서비스는 개방형에서 폐쇄형으로 바뀌었다.

시각장애인을 위해 호주 영화관에서는 헤드셋이나 이어폰 같은 개인용 수신기로 화면해설 서비스를 제공한다. 영화를 예매할 때 ‘AD(Audio Description)’ 표시가 있는 걸 택하면 된다. 기자는 헤드셋을 쓰고 유리 씨와 같은 영화를 봤다.

‘더 섈로스’를 볼 때는 남성 목소리로 화면해설이 나왔다. 등장인물의 대사가 나오지 않는 틈을 이용해 행동이나 장면을 설명해줬다. “낸시는 보드 위로 올라간다” “상어가 낸시 쪽으로 온다” “보름달이 하늘에 떠 있다” “낸시는 주변을 둘러본다. 두려워 보인다” 같은 식이었다.

캡티뷰와 헤드셋 유지·관리가 관건

호주에서도 여전히 부족한 점이 많이 지적된다. 영화관들이 캡티뷰와 헤드셋의 유지·관리를 잘 안 한다는 게 가장 큰 문제. ‘수어사이드 스쿼드’를 보러 갔을 때 기자가 받은 헤드셋은 상영관에 들어가 보니 전원의 빨간 불이 아예 들어오지 않았다. 화면해설 음성은 영화가 시작돼야만 나오는데, 만약 기자가 시각장애인이었다면 왜 소리가 나오지 않는지 이유도 모른 채 답답해했을 것이다. 다른 팀원이 받은 헤드셋으로 영화를 봤지만, 이 역시 50분도 안 돼 꺼져버렸다.

화면해설 서비스는 품질이 제고돼야 한다는 지적도 많다. 롤프 기얼링스 호주시각장애인협회 코디네이터는 “저렴한 헤드셋을 써서 잡음이 심한 경우가 많고, 헤드셋이 귀를 덮어 스크린 옆 스피커에서 나오는 대사는 잘 안 들리는 문제도 있다”며 “장르에 따라 화면해설의 목소리도 달라져야 하는데 너무 건조해 감정이입도 잘 안 된다”고 말했다. 때로 화면해설 음성이 스크린 속 인물의 행동보다 빨리 나와 시각장애인이 다른 관객보다 먼저 놀라거나 웃어 황당하다는 의견도 있었다.

▼한국의 ‘배리어프리’ 영화 현주소▼

CGV, 매달 3일간 ‘장애인 데이’ 운영… 제작 단계부터 자막-화면해설 의무화 필요

한국에서도 시각·청각장애인들이 자막·화면해설 영화를 접할 수 있는 기회들이 있다. 어떤 기회든 자막과 화면해설은 모두 개방형이다.

영화진흥위원회가 2005년부터 한국농아인협회, 한국시각장애인연합회와 함께 진행하고 있는 ‘시각·청각 장애인을 위한 영화관람 환경 개선 사업’이 대표적이다. 영진위가 개봉된 한국 영화 중 일부를 선택해 자막과 화면해설을 제작한다.

2012년부터는 CGV와 업무협약(MOU)을 맺고 매월 셋째 주 화, 목, 토요일을 ‘장애인 영화 관람데이’로 정하고 전국 25개 상영관에서 상영하고 있다. 2015년에는 메가박스도 합류해 매월 첫째 주 목요일을 ‘공감데이’로 정해 20개 상영관에서 진행했다.

이때 시각·청각장애인은 영화관과 영진위의 지원을 받아 1000원만 내면 영화를 볼 수 있다. 영진위에 따르면 2012∼2015년 영화 76편이 전국에서 2948회 상영됐다. 관객 수는 11만2477명. 영화 한 편당 평균 1480명이 본 셈이다.

국내에서 제일 처음 시각·청각장애인을 위한 영화가 상영된 것은 2000년 제1회 장애인영화제였다. 매년 4, 5일간 열리는 장애인영화제는 올해(11월 4∼7일) 17회를 맞는다. 한국시각장애인연합회와 한국농아인협회가 공동 주관한다. 초기에는 상업영화가 주로 상영됐지만 6회 이후부터 저예산영화나 인권영화, 장애인 관련 영화가 포함됐다. 2000∼2015년 536편이 상영됐다.

사회적기업 배리어프리영화위원회가 한국영상자료원과 공동 주관해 매년 11월 개최하는 ‘배리어프리영화제’도 있다. 여기서는 한국 영화뿐만 아니라 해외 영화나 애니메이션도 소개한다. 이외에도 매달 홈페이지에 상영 일정을 공지하고 전국에서 배리어프리영화를 상영한다.

이런 사업들을 통해 시각·청각장애인들이 영화를 관람할 수 있는 기회가 많아졌다. 한국시각장애인연합회에 따르면 ‘한글자막 및 화면해설 영화에 대한 만족도 조사’(2013년) 결과, 시각장애인은 74.5%, 청각장애인은 81.6%가 만족했다.

그러나 아직 부족한 게 많다. 일단 영화 제작단계부터 자막과 화면해설이 지원되는 콘텐츠가 만들어져야 한다는 지적이 많다. 영진위 관계자는 “제작단계에서 만들면 1000만 원 정도면 되는데 이미 다 만들어진 영화에 영진위가 자막과 화면해설을 제작하려면 2000만∼2500만 원이 든다”며 “장애인의 영화 관람 환경을 개선하기 위해 몇 개관 이상에서 개봉되는 영화에 자막과 화면해설 제작을 의무화하는 규정을 검토해야 한다”고 말했다.

상영 시스템을 폐쇄형으로 전환하는 방안도 논의될 필요가 있다. 장애인도 일반인과 동등하게 같은 영화관에서 영화를 보고 싶어 하는 욕구가 크기 때문이다. 한국시각장애인연합회 관계자는 “지금 같은 개방형 방식은 비장애인도 어쩔 수 없이 자막과 화면해설을 보고 들어야 해 불편해하고, 이 때문에 장애인들도 타인과 영화관에 가는 걸 부담스러워한다”며 “개방형은 영화관 입장에서도 수익성 측면에서 지장을 받아 상영관 확대에 걸림돌이 된다”고 말했다. 영진위 관계자는 “폐쇄형 방식으로 전환할 때 필요한 개인용 장비 구입은 초창기에 정부가 지원해 줄 필요가 있다”고 말했다.

최예나 기자 yena@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0