[청년이라 죄송합니다]못다한 이야기

대학생-취준생에 가려진 저학력 ‘독립생활청년들’의 애환

“대학 다니던 친구들은 등록금에 보태거나 여자친구와 놀러가거나, 자기가 필요한 데 쓰려고 알바(아르바이트) 하는 거잖아요. 저는 그게 아니라 어쩔 수 없이…, 살기 위해 일한 거죠.”

강진수(가명·32·경기 성남시 중원구) 씨는 자신의 20대를 돌아보며 쓴웃음을 지었다. 그는 지금 친구의 쇼핑몰에서 일하며 30만 원짜리 월세방에서 그럭저럭 살고 있다고 했다. 그러나 불과 4년 전까지 20대 강 씨의 화두는 언제나 돈과 밥이었다.

○ 원치 않은, 불안정한 독립

근근이 버텼지만 아버지가 돌아가신 22세 때 그에게 남은 것은 빚 4000만 원이 전부였다. 도움을 구할 데도 없이 홀로 남겨진 강 씨는 28세까지 오로지 일만 하며 빚을 갚았다. 공부를 더 하고 싶은 마음에 국비장학금 제도를 알아봤지만 대학 진학은 엄두도 못 냈다.

강 씨에게는 모든 일이 생계였다. PC방에서 일할 때는 단돈 2000원이 아까워 라면도 사먹지 않고 하루 종일 굶기도 했다. 어쩌다 치킨이 먹고 싶을 때면 ‘살까 말까’ 서너 시간 고민해야 했다. 스스로가 처량했다.

2013년 빚을 다 갚은 뒤에야 그는 ‘언젠가는 공부도 하고 내 일도 시작해야지’라는 꿈을 꿀 수 있게 됐다. 또래 친구들은 스무 살 언저리에 그리며 가슴 부풀곤 하던 그 꿈을 말이다.

○ 밥도, 쉼도, 사람도 고프다

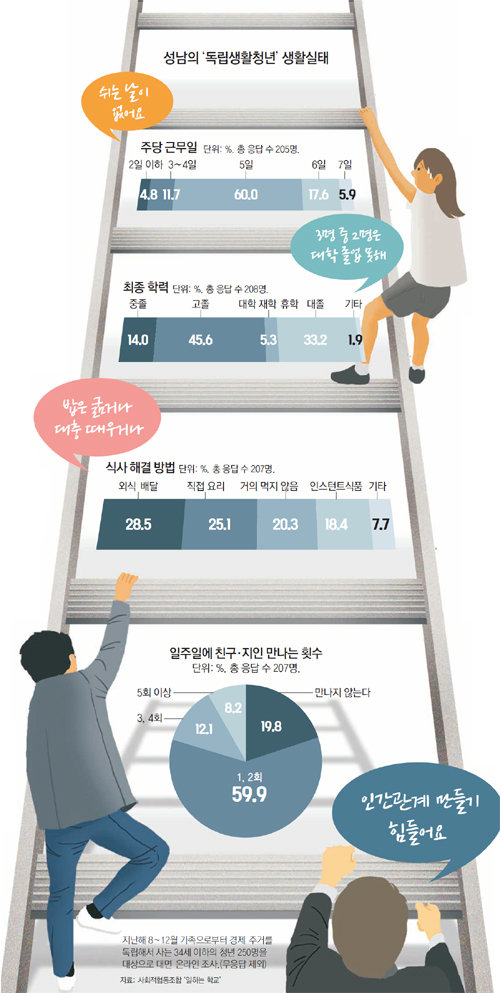

저학력 빈곤청년의 자립을 지원하는 사회적 협동조합 ‘일하는 학교’는 지난해 성남 지역 34세 이하 독립생활청년 250명을 심층 조사해 최근 보고서를 펴냈다. 독립생활청년은 불안정한 가정환경이나 빈곤 탓에 가족의 지원을 받지도 못하고 어쩔 수 없이 독립한 생존형 1인 가구를 뜻한다. 취직을 해도 부모에게 의존해 사는 ‘캥거루족’과는 정반대의 삶이다.

조사에 응한 청년의 상당수는 저학력인 데다 생활고를 겪고 있었다. 이른 시기부터 생활전선에 뛰어들다 보니 학업을 중단하게 됐고 빈곤의 굴레에 갇히는 경우가 많았다. 일용직으로 일하는 남모 씨(29)는 “무조건 많이 버는 일을 찾다 보니 배도 타고 안 해본 게 없지만 정작 경력을 쌓을 수가 없었다”고 말했다.

보고서에 따르면 이들 독립생활청년이 겪는 가장 큰 어려움은 밥이었다. 1인 가구나 ‘혼밥’(혼자 먹는 밥)은 최근 젊은층의 유행처럼 여겨지지만 이들에게는 냉혹한 현실이다. 영양 균형이나 식사시간이라는 개념은 거의 없다. 택배 일을 최근 그만둔 이모 씨(23)는 “라면만 먹다 보니 키가 170cm대 중반인데도 몸무게는 49kg”이라며 “1일 1식(食)을 할 때도 많다”고 말했다. 변모 씨(27)는 “고시원에서 밥을 주면 반찬이 없어 물에 말아 먹었고, 가끔 돈이 생기면 떡볶이 1인분을 사서 세 끼에 나눠 먹었다”며 “먹을 땐 맛있는데 먹고 나면 슬펐다”고 말했다.

무엇보다 이들을 지치게 한 것은 ‘사람이 없는 삶’이었다. 응답자의 80%는 일주일에 사람을 많아야 한두 번밖에 만나지 못하는 독거 청년이었다. 백화점 주차 관리를 하는 도모 씨(23)는 “바빠서 외로울 겨를이 없다”고 했다. 낭만이 가득해야 할 연애도 이들에게는 ‘얼마가 깨질까 계산이 앞서는 일’이었다. 최 씨는 “한 달에 한 번, 그것도 연차를 써서 겨우 데이트를 했다”고 말했다. 이들이 처한 장시간의 저임금 노동이 인간관계라는 사회적 자본을 만들 기회 자체도 박탈한 것이다.

▼대졸자 취업문제 넘어… 청년 빈곤-주거-문화, 세밀한 대책 세워야▼

정부와 정치권이 내놓는 청년정책은 대부분 대학 등록금이나 대졸자 실업문제 같이 대학생에게 초점이 맞춰져 있다. 그러나 대학의 틀에서 벗어난 저소득 독립생활청년들은 “소외되는 느낌”이라고 말했다.

이들은 당장의 의식주뿐만 아니라 제대로 된 인간관계도 절실하다고 입을 모았다. 강진수(가명·32) 씨는 “처음 만난 사람들이 나이를 묻고는 습관적으로 ‘어느 (대)학교 다니냐’고 묻는 게 제일 싫었다”고 말했다. 자신을 누군가 “학생”이라고 부르면 위축되기도 했다. 강 씨는 “자기소개를 할 때 ‘어느 대학 다닌다’라는 것과 ‘어디에서 일한다’라는 것은 듣는 이의 인식 자체가 다르더라”라며 한숨을 쉬었다.

여가시간이 부족하고 다양한 사람을 만나기 어렵다 보니 또래 대학생들과 문화적 격차도 컸다. 건설현장 일용직근로자인 유모 씨(28)는 “대학 다니는 친구들은 모이기만 하면 MT나 과제, 콘서트 얘기를 하는데 모든 게 생소했다”고 토로했다. 대화 주제를 따라가기 위해 유 씨는 억지로 짬을 내 소셜네트워크서비스(SNS)에서 대학생의 생활상을 ‘공부’해야 했다.

18세부터 자취를 한 김혜미 씨(26)는 주거문제를 지적했다. 가정불화로 집에서 쫓겨나다시피 나와 살 곳을 어떻게 구해야 하는지 막막했다. 부동산 계약을 도와줄 사람도 없었다. 곰팡이 가득한 월세 20만 원짜리 반(半)지하방에 살던 때 집주인은 “혜미 씨가 어려서 아직 잘 모르나본데…”라는 말을 빼놓지 않았다. 김 씨는 “집주인에게 저는 쥐락펴락하기 쉬운 청년일 뿐이었다”며 “세입자 교육이 꼭 필요하다”고 강조했다.

전문가들은 청년을 취업으로만 뭉뚱그려 보지 말고 내부의 다양한 문제를 섬세하게 짚어야 한다고 지적했다. 청년정책이 빈곤과 노동, 주거, 문화까지 아우를 수 있어야 한다는 얘기다. 사회적 협동조합 ‘일하는 학교’의 이정현 사무국장은 “청년 내부의 양극화는 사회적으로 조명받지 못하고 있다”며 “그러나 장기적으로 경제 문화 정치 사회적 양극화로 이어질 수 있다”고 주장했다.

자신의 고된 삶을 자산으로 여기는 독립생활청년도 있긴 하다. 카페에서 일하는 이모 씨(23)는 “경제적으로는 어렵지만 혼자 밥도 하고 빨래도 하는 제 모습을 보면 ‘이제 사람 좀 됐구나’ 하는 생각도 든다”고 말했다.

김태완 한국보건사회연구원 자립지원연구팀장은 2월 ‘청년의 빈곤실태’ 보고서에서 “빈곤은 한 번 경험하면 다시 겪게 될 가능성이 커지기 때문에 빈곤청년 문제는 가볍게 넘겨선 안 된다”며 “장기적으로 청년의 사회경제적 지위에 영향을 미치는 여행이나 문화생활 같은 사회적, 문화적 자본을 늘려줄 방안을 고민해야 한다”고 밝혔다.

홍정수 기자 hong@donga.com

청년이라 죄송합니다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

인터뷰

구독

-

광화문에서

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“통증, 원인 질병에 따라 치료제도 달라”[베스트 닥터의 베스트 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130695200.1.thumb.jpg)

댓글 0