[살충제 계란 파문]생산-인증-유통 ‘내부자’들의 고백

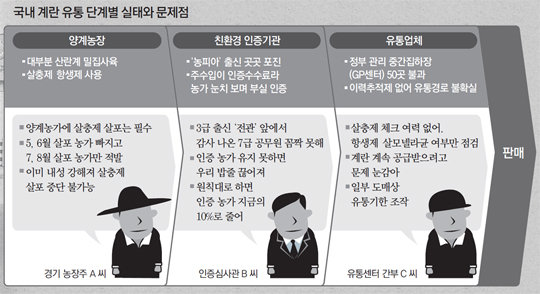

살충제 계란 사태의 뒤에는 양계농장과 친환경 인증기관, 계란 유통업체를 잇는 ‘침묵의 고리’가 있었다. 일반 농장뿐 아니라 친환경 농장의 살충제 살포는 이들 사이에 널리 알려진 사실이었다. 계란 생산과 인증, 유통 단계에 있는 ‘내부자’ 세 명은 본보 취재진에게 “알고 있었지만 내가 나서서 문제를 제기할 수는 없었다”고 털어놨다.

○ “양계농장에 살충제는 필수품”

이번 정부 조사로 살충제 성분이 검출된 농가들 사이에선 “재수 없게 걸렸다”는 정서도 있다고 한다. A 씨는 “진드기가 많은 여름에 대비해 통상 5∼7월에 약을 친다. 살포 후 3주가 지나면 성분이 검출되지 않는다”며 “애꿎게 7, 8월에 뿌린 농가들이 주로 걸렸다”고 말했다. 그는 “앞으로 걸리지 않으려 조심할 뿐 이약을 계속 칠 것”이라며 “약품업자들이 ‘확실하게 죽여준다’는 살충제를 가져오면 쓰지 않을 수 없다”고 말했다.

○ “3급 ‘농피아’ 앞에 7급 공무원 꼼짝 못 해”

B 씨는 한 친환경 농산물 인증기관의 심사관이다. 이 회사에는 농산물품질관리원(농관원) 출신 직원이 3, 4명 있다. 농관원은 민간 인증기관들이 규정대로 친환경 인증을 발급하고 관리하는지 감독하는 기관이다. 그는 “회사에 ‘농피아(농림축산식품부 공무원+마피아)’들이 있어 든든한 게 사실”이라고 말했다.

인증기관의 농가 눈치 보기는 일상이다. 인증기관은 1년에 한 번 인증 심사를 해주는 대가로 30만∼70만 원의 수수료를 받는다. 이 수수료가 수입의 거의 전부다. B 씨는 “농가 하나하나가 우리의 밥줄”이라며 “규정대로 하면 10곳 중 9곳은 인증 취소 대상”이라고 말했다.

○ “살충제 계란 걸러낼 시스템 없어”

“살충제 많이 쓰는 건 알지만 저희가 할 수 있는 게 없죠.”

경기도의 한 계란집하장(GP센터)의 간부 C 씨가 덤덤하게 말했다. 그가 일하는 GP(Grading & Packing)센터는 산지에서 받은 계란을 세척하고 항생제와 살모넬라균 검출 여부를 검사하지만 살충제 검사는 하지 않는다. 그는 “농가가 주는 대로 받아 유통시킬 뿐”이라며 “살충제 계란을 선별할 수 있는 설비 자체가 없다”고 말했다.

유통업체들에도 양계농장은 ‘갑’이다. 다른 농산물과 달리 농장이 직접 선택할 수 있는 판로가 많기 때문이다. C 씨는 “얼마 전 마트에 납품했던 계란에서 항생제가 나와 전량 반품하면서 손해가 컸는데 농장주에게 항의는커녕 ‘항생제 쓰면 (걸리지 않게) 출하를 조금만 연기해 달라’고 부탁했다”고 말했다.

김동혁 hack@donga.com·구특교 기자

살충제 계란 파문 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

![전세 계약 전 근저당권 반드시 확인하세요[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480037.1.thumb.jpg)

댓글 0