NBA서 성공한 감독들

대부분 스타선수 경험 없어

힘든 경험 극복한 선수는

시간지나면 되레 쉽게 생각

‘공감의 역설’ 피하려면

자신의 주관적 경험 버려야

현재 한국남자프로농구리그(KBL)의 감독 10명 중 8명은 KBL 선수 출신이고 2명(추일승, 유재학 감독)은 1997년 KBL 출범 이전의 실업농구 선수 출신이다. 즉, 전부 프로에 해당하는 선수 경력이 있다. 프로 감독으로 성공하기 위해 프로 선수 경험이 필수라는 한국 농구계의 믿음을 보여준다. 하지만 미국의 남자프로농구리그인 NBA에서는 현역 감독 30명 중 17명이 NBA 선수 경험이 없다. 특히 3년 이상 한 팀에서 감독직을 맡고 있는 9명 중 7명이 그렇다.

대표적으로 22년째 샌안토니오 스퍼스의 감독을 맡고 있는 그레그 포포비치는 공군 장교 출신이다. 전역 후 공군사관학교 농구팀 코치를 맡다가 NBA까지 오게 됐다. 그는 다섯 번 우승했고 ‘올해의 감독상’을 세 번 수상했다. 또 명문구단 보스턴 셀틱스의 감독 브래드 스티븐스는 대학 3부 리그 출신이다. 졸업 후 제약회사 일라이릴리에서 근무하기도 했다. 그는 무보수로 버틀러대에서 코치를 맡아 팀을 2년 연속 전미대학농구 결승으로 이끌었다. 2013년 셀틱스 감독으로 부임해서는 3년 만에 정규시즌 동부콘퍼런스 우승을 달성했다.

사실 NBA에서도 과거에는 선수 경험이 없는 감독은 성공하기 어렵다는 통념이 있었다. 하지만 이런 고정관념을 깨고 스타 선수 출신이 아닌 감독들의 성공 사례가 늘어나고 있다. 여러 이유가 있지만, 가장 흥미로운 것은 ‘경험과 공감의 역설’이다.

왜 그럴까? 첫 번째 이유는 공감 간극 효과(empathy gap)다. 인간은 과거에 겪은 일이 얼마나 힘들었는지 정확하게 기억하지 못한다. 시간이 지나고 나면 실제보다 훨씬 견딜 만한 일이었다고 느끼는 경향이 있다. 자기 팀 선수가 스트레스, 슬럼프, 개인 문제 등으로 고통받고 있어도 “내 기억엔 이런 일들은 별로 힘들지 않았다”며 대수롭게 넘기는 것이다.

두 번째 이유는 자신감이다. 스타 선수 출신 감독은 과거의 자신처럼 다른 사람도 ‘노력’만 한다면 어려움을 능히 극복할 수 있다고 믿는 경향이 있다. 슬럼프를 겪는 선수에게 “NBA 선수라면 누구나 겪는 일인데 너의 노력이 부족하다”고 선수 탓으로 돌려버릴 가능성이 높다.

NBA의 예에서 보듯이, 과거의 경험이 성공을 보장한다는 증거는 없다. 오히려 리더의 경험은 공감과 소통에 결정적 장애요인이 될 수 있으며 조직의 사기와 성과를 떨어뜨릴 수 있다. 영국의 철학자 존 로크(1632∼1704)는 ‘어떤 사람의 지식도 그 사람의 경험을 초월하지 않는다’고 말했다. 이는 경험의 중요성을 강조한 게 아니다. 경험을 통한 지식은 주관적일 수밖에 없다는 것이다.

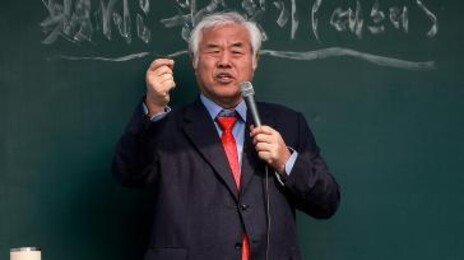

김유겸 서울대 체육교육과 교수 ykim22@snu.ac.kr

정리=조진서 기자 cjs@donga.com

DBR >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

동아광장

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[DBR 인사이트]생성형 AI, 한계 있지만 반복을 통해 극복 가능](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/02/13/131027980.5.jpg)

댓글 0