#1.

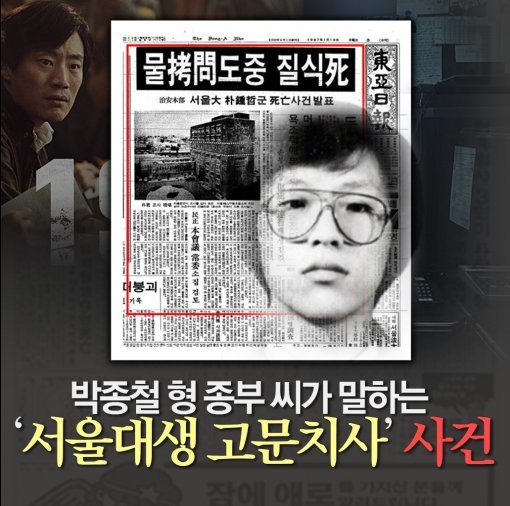

박종철 형 종부 씨가 말하는

‘서울대생 고문치사’ 사건

#2.

종철이가 죽은 다음 날(1987년 1월 15일)은 유달리 추웠다.

시신이 안치된 서울 성동구 경찰병원 영안실에서 나왔을 때

굳게 잠긴 병원 철문 뒤쪽에서 사람 기척이 들렸다.

#3.

“동아일보 기자입니다. 서울대생 유족 안에 계세요?”

‘동아일보 기자’라니 믿기로 했다.

“여기 있소. 내가 형이오.”

당시 나는 스물아홉 살로 종철이와 일곱 살 터울이었다.

“박종철 맞습니까?”

“서울대 3학년생이오.”

#4.

장례식을 치르고 경찰 조사를 받았다. 정신없이 며칠이 흘러갔다.

동아일보 기자와 몇 마디 주고받았던 게 떠올랐다. 1월 19일이었다.

신문을 찾아봤다.

‘물고문 도중 질식사’

#5.

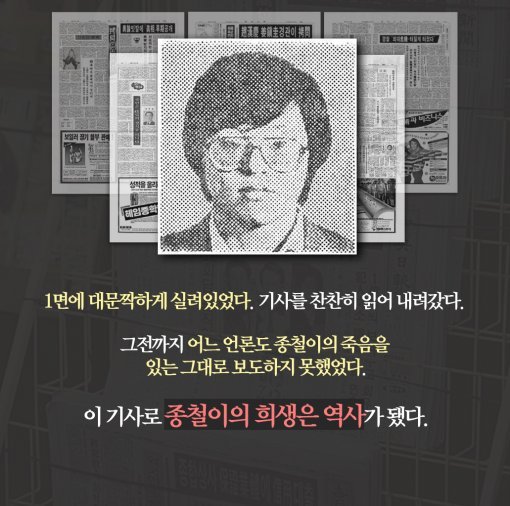

1면에 대문짝하게 실려 있었다. 기사를 찬찬히 읽어 내려갔다. 그전까지 어느 언론도 종철이의 죽음을 있는 그대로 보도하지 못했었다. 이 기사로 종철이의 희생은 역사가 됐다.

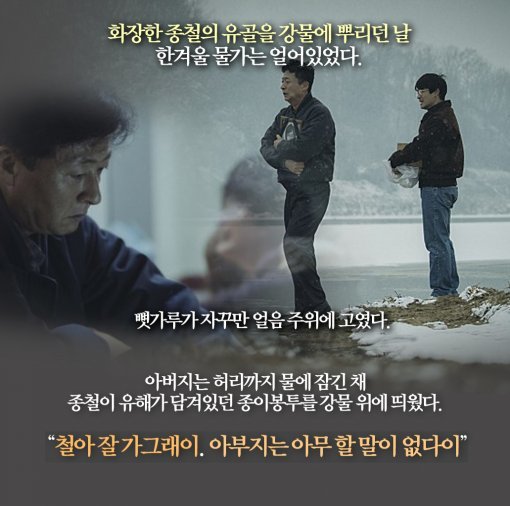

화장한 종철의 유골을 강물에 뿌리던 날 한겨울 물가는 얼어있었다.

뼛가루가 자꾸만 얼음 주위에 고였다.

아버지는 허리까지 물에 잠긴 채 종철이 유해가 담겨있던 종이봉투를 강물 위에 띄웠다. “철아 잘 가그래이. 아부지는 아무 할 말이 없다이”

#7.

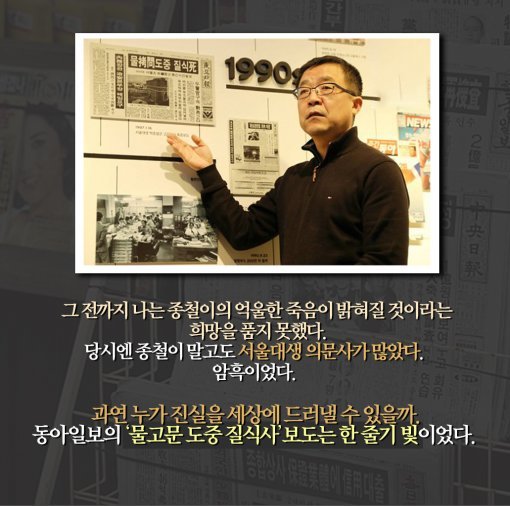

그 전까지 나는 종철이의 억울한 죽음이 밝혀질 것이라는 희망을 품지 못했다.

당시엔 종철이 말고도 서울대생 의문사가 많았다. 암흑이었다.

과연 누가 진실을 세상에 드러낼 수 있을까.

동아일보의 ‘물고문 도중 질식사’ 보도는 한 줄기 빛이었다.

#8.

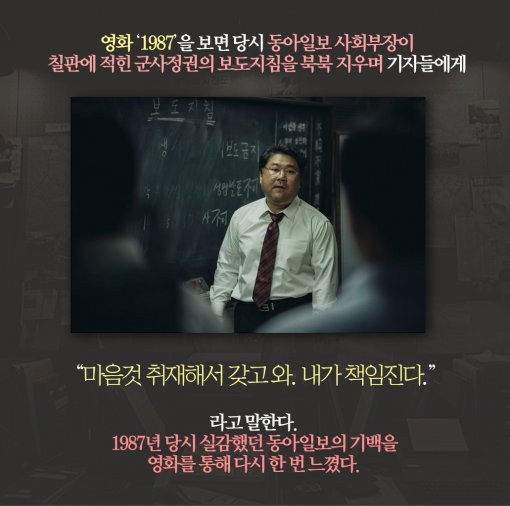

영화 ‘1987’을 보면 당시 동아일보 사회부장이 칠판에 적힌 군사정권의 보도지침을 북북 지우며 기자들에게 “마음것 취재해서 갖고 와. 내가 책임진다.”라고 말한다.

1987년 당시 실감했던 동아일보의 기백을 영화를 통해 다시 한 번 느꼈다.

#9.

박종부 씨는 당시를 회상하며 “민주화는 종철이의 죽음이 없었더라도 거스를 수 없는 시대의 흐름이었다. 하지만 종철이의 희생이 민주화를 앞당긴 것은 분명하다.”고 전했습니다.

또 영화 ‘1987’을 통해 “많은 분들에게 당시 진실을 전할 수 있어 다행” 이라고 말했습니다.

원본ㅣ 박종부 씨

사진 출처ㅣ동아일보 DB·cj 엔터테인먼트

기획·제작ㅣ김아연 기자·김채은 인턴

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[카드뉴스]KT&G, 임직원 동참으로 사회공헌기금 누적 400억 원 돌파](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/02/23/123664733.2.jpg)

댓글 0