전국 ‘위법건축물’ 병의원 들여다보니

15일 오후 서울 B병원 5층. 침대 사이의 거리가 1m에 불과한 물리치료실을 지나니 무허가로 증축한 창고가 나왔다. 환자복과 의료용 솜 등 타기 쉬운 물건이 가득했다. 한구석에 쌓여 있는 담요를 치우자 밖으로 통하는 출입문이 모습을 드러냈다.

“불이 나면 이 문으로 환자들을 대피시키나요?” 관할 구청 단속원이 묻자 병원 관계자는 입을 열지 않았다. 문 밖은 또 다른 위법 건축물의 지붕이었기 때문이다. 위급한 상황에선 환자가 4m 절벽으로 뛰어내려야 하는 구조였다.

올해 1월 경남 밀양시 세종병원 화재 당시 환자와 의료진이 51명이나 희생된 데엔 바로 B병원과 같은 무허가 증축이 있었다. 소방당국이 들고 간 도면이 실제 건물의 모양과 달라 구조 작업이 지연됐다. 병원 내부를 뜯어고치길 거듭하는 바람에 2층 병실에서 1층 정문으로 탈출하는 최단 경로인 보조계단이 합판으로 막혀 있었다.

B병원은 20여 년 전 처음 건물을 지을 때 2층에 이면도로로 곧장 통하는 뒷문을 만들었다. 의료진과 환자 등 수십 명이 한꺼번에 정문으로 탈출할 수 없다는 점을 잘 알고 있어서다. 하지만 무허가 증축을 반복하며 기존에 없던 공간이 새로 생기면서 뒷문을 찾기 어려웠다. 입원실과 검사실, 보일러실, 창고 등을 거쳐야 뒷문에 다다를 수 있다. 그나마 평소엔 구조대원이 밖에서 열 수 없게 잠겨 있다. 위법은 아니다. 현행법상 백화점 등 판매시설은 정문이 시설 규모에 부합하지 않으면 출입문을 의무적으로 더 만들어야 하지만 병원은 이런 기준을 적용받지 않는다.

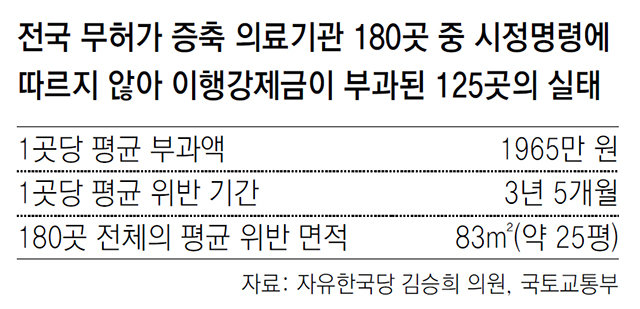

각 지방자치단체는 매년 항공사진을 찍어 예전 것과 대조하거나 현장을 방문하는 방식으로 위법 건축물이 있는지 점검한다. 적발된 병원엔 위법 건축물을 철거하라는 시정명령을 내린다. 이를 따르지 않으면 해당 면적의 시가 표준액 절반을 연간 최대 2회 이행강제금으로 물린다. 무허가 증축 면적이 총 109.9m²(약 33평)인 B병원엔 회당 910만 원의 이행강제금이 부과됐다.

건물주가 이행강제금을 ‘영업비용’ 정도로 가볍게 여기는 일을 막으려면 재부과 시 액수를 크게 올려야 한다는 지적이 나온다. 독일은 이행강제금을 2회 이상 반복 부과할 때 액수를 2배로 올린다. 이행강제금을 체납하면 건물주나 병원장을 구금한다. 프랑스는 무허가 건축물에 매출액보다 큰 제재금을 물린다. 한국은 거꾸로다. 이행강제금을 건물의 시가표준액 기준으로 매기기 때문에 시일이 지날수록 감가상각에 따라 오히려 액수가 줄어들기도 한다.

김 의원은 “무허가 증축 병원에 대한 감독을 강화해야 하지만 병원이 무허가 증축을 하면서까지 환자를 많이 받으려 하는 근본적인 이유가 너무 낮은 의료수가 때문은 아닌지도 점검해야 한다”고 말했다.

조건희 기자 becom@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0