출생신고 허점 노린 범행 여전

대전의 한 초등학교 신입생 예비소집일이던 1월 초. 3월 입학 예정인 아이들이 운동장에 줄을 지어 서있었다. 그런데 민성이(가명)가 보이지 않았다. 민성이가 예비소집에 참석하지 않는다는 연락은 없었다. 구청 직원이 민성이의 주소지로 찾아갔다. 하지만 민성이도 민성이 부모도 없었다. 동네에서 민성이를 안다는 사람은 아무도 없었다. 학교 측은 경찰에 ‘민성이의 소재를 확인해 달라’고 했다.

경찰의 수사로 새로운 사실이 드러났다. 아버지 A 씨는 경찰에서 “민성이는 태어난 적이 없다”고 진술했다. A 씨는 2012년 10월 지인의 소개로 브로커 B 씨를 알게 됐다. 그런데 B 씨가 이상한 제안을 했다. ‘가짜로 출생신고를 해주면 300만 원을 주겠다’는 것. 출소 후 생활고에 시달리던 A 씨는 제안을 받아들였다. B 씨는 허위로 출생신고한 ‘민성이’ 명의로 여권까지 발급받아 베트남 국적의 불법체류 아동을 본국으로 돌려보내는 데 사용했다고 털어놨다. 경찰은 서류상 민성이의 아버지 A 씨를 허위 출생신고 혐의로 입건하고 B 씨의 행방을 쫓고 있다.

민성이처럼 태어난 적이 없는데 출생신고가 돼 있는 ‘서류 속 아이들’이 해마다 발견되고 있다. 본보가 더불어민주당 김해영 의원실을 통해 입수한 경찰청 자료에 따르면 올해 초등학교 입학 대상 아동 중 최소한 10명이 ‘서류 속 아이’였다. 경찰청이 허위 출생신고 사례를 따로 집계한 건 올해가 처음이다.

정부는 허위 출생신고를 막기 위해 2명이 보증을 서면 출생신고를 할 수 있게 했던 ‘인우보증제’를 2016년 없앴다. 이제는 병원에서 발급한 출생증명서나 산모 진료기록이 있어야만 구청에서 출생신고를 받아준다. 하지만 태어나지 않은 아이의 출생신고는 여전히 어렵지 않다. 부모를 가장한 사람들이 가짜 서류를 제출하더라도 구청 직원이 위조 여부를 알기 어렵기 때문이다. 서울의 한 구청에서 출생신고 업무를 하는 직원은 “필요 서류를 갖춘 이상 병원에 전화해서 실제로 아이가 태어났는지를 확인하지는 않는다”며 “출생신고를 접수할 때마다 일일이 병원에 확인 전화를 할 인력도 없고 그럴 의무도 없다”고 했다. 우리나라는 병원들이 출산기록을 공공기관에 제공할 의무가 없다.

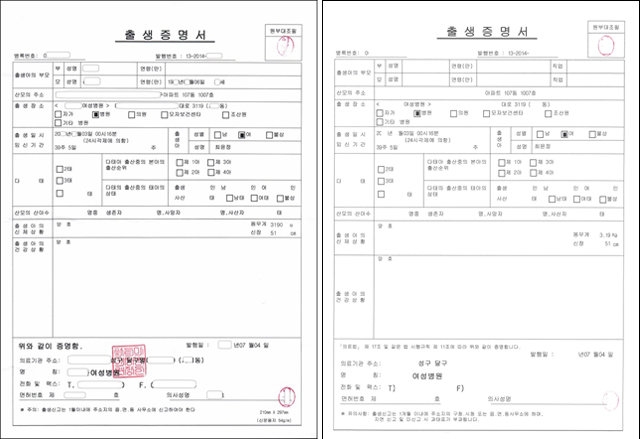

가짜 출생증명서는 인터넷을 통해서도 유통되고 있다. 본보 기자가 20일 출생증명서를 위조해 준다고 인터넷에 광고한 한 업체에 연락해 보니 위조업자는 5분 만에 대구의 한 병원 명의로 된 출생증명서 견본을 보내왔다.

○ 허위 출생신고로 이득 챙기는 ‘가짜 부모들’

브로커 이모 씨(47)는 2010년 4월부터 2년간 허위 출생신고로 불법체류자 신분인 베트남 국적 신생아 18명이 한국 국적을 얻을 수 있게 해 준 뒤 1억800여만 원을 챙겼다. 불법체류자들이 출산하면 사회보장 혜택을 받지 못해 아이를 고국으로 보내고 싶어 하지만, 아이 여권이 없어 출국시키지 못한다는 점을 노린 것이다. 양육수당 등 정부 지원금을 타낼 목적으로 허위 출생신고를 한 사례도 있다. 항공사 승무원 출신 류모 씨(43·여)는 2010년 4월부터 7년간 허위로 출생신고를 한 두 딸 몫으로 나온 정부 지원금 등 4780만 원을 챙겼다.

노모 씨(48)는 2017년 서울의 한 구청에서 태어나지 않은 딸 ‘세영이’의 출생신고를 하려다 구청 직원에게 가로막혔다. 노 씨는 “아이가 중국에서 태어났다”며 중국 병원이 발급한 것처럼 돼 있는 위조 출생증명서를 제출했는데 직원이 “서류에 외교부 공증이 없다”며 신고를 받아주지 않은 것이다. 전문가들은 허위 출생신고를 막기 위해 의료기관이 공공기관에 출생 사실을 직접 알리는 ‘출생 통보제’를 도입해야 한다고 지적한다.

고도예 기자 yea@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0