전통 회화 해체 예술의 근원 모색

北歐 미술 탐구… 사회참여도 적극

1950년대 세계 미술계에는 잭슨 폴록(1912∼1956) 같은 추상표현주의 작가만 있었을까? 답은 당연히 ‘아니다’이다. 덴마크 작가 아스거 욘(요른·1914∼1973) 역시 추상표현주의 작가로 분류되곤 했다. 폴록, 마크 로스코 등이 추상표현주의 ‘핵심’ 작가라면 욘은 그를 따르는 추종자 가운데 하나로 치부됐다. 국립현대미술관에서 열리고 있는 전시 ‘대안적 언어―아스거 욘, 사회운동가로서의 예술가’는 이런 오해를 바로잡을 기회다. 전시장에서 만날 수 있는 욘의 ‘진면모’를 정리했다.

○ 그림의 의미를 제거하다

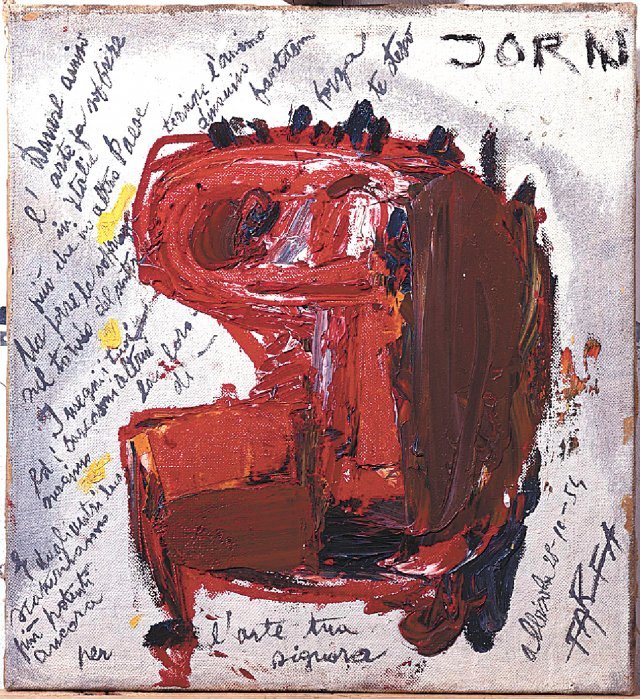

이번에 만나는 ‘무제(미완의 형태 파괴)’나 ‘세속의 마리아’는 전통 서양화를 낙서로 덧칠한 작품이다. 마르셀 뒤샹이 ‘모나리자’의 얼굴에 수염을 그린 ‘L.H.O.O.Q’처럼 회화의 권위에 의문을 제기한다. 미술사에서 수백 년 동안 내려온 방식을 해체하고 ‘예술이란 무엇인가’를 원점에서 다시 생각한다.

전시를 기획한 박주원 학예연구사는 “예술의 의미를 해체하는 ‘다다’나 ‘초현실주의’의 영향이 엿보이는 작품”이라며 “욘이 결성한 대안 문화그룹 ‘코브라(CoBrA)’는 어린아이의 눈으로 보는 이미지가 가장 진실하다고 봤다”고 설명했다.

○ 예술을 통한 사회 변화

‘해체’의 관점에서 욘의 작업은 시기상 뒤떨어진 편이다. 뒤샹이나 만 레이 등 다다이즘 작가들이 1910년대에 이미 선보였기 때문이다. 욘은 오히려 사회활동에 참여하고, 북유럽 전통을 연구하며 ‘사상가’ 역할을 활발히 했다. 이번 전시도 이런 역할을 집중 조명했다.

“욘은 유명 정치이론가 기 드보르와 함께 ‘상황주의 인터내셔널(SI)’을 결성한 멤버입니다. SI는 프랑스 68혁명에 이론적 배경을 제공했죠. 드보르와 의견 차이로 SI를 탈퇴한 뒤에는 그간 서유럽 중심 미술사에서 평가 절하된 북유럽 문화를 연구했습니다.”

첫 번째 전시장 쪽문을 통과하면 등장하는 공간에서 욘의 북유럽 이미지 연구를 확인할 수 있다. 칠하지 않은 날것의 벽과, 욘의 작품을 운송했던 박스를 그대로 활용한 전시 공간 디자인이 돋보인다. 이번 전시에서 최고 인기 코너는 욘이 구겐하임재단에 보낸 편지를 전시한 공간이다. 1963년 재단으로부터 국제상 수상자로 선정되자 욘은 “당신들의 어처구니없는 경기에 참가하지 않겠다”며 상을 거절했다.

한편 박 학예사가 이런 욘의 정치적 측면에 관심을 갖자 덴마크에선 의아한 반응이었다고 한다. 현지에서도 욘을 여전히 추상회화 작가로 자주 조명한다. 그러나 박 학예사는 미국·소련 중심의 이분법적 이데올로기를 거부하고, 제3세계 목소리를 높인 욘의 모습이 국내 관객에게 더 의미가 있다고 설명했다.

김민 기자 kimmin@donga.com

김민 기자 kimmin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0